1. とうもろこしとはどんな食べ物?

とうもろこしはイネ科の植物で、分類上は穀物に属する。米・小麦と合わせて「世界3大穀物」に挙げられるほど、世界中で常食されている存在だ。主食として食べられる以外にも、コーンスターチやコーンフレークなどの加工品、動物の飼料、バイオプラスチックの原料など、多方面で使われている。

なぜとうもろこし?

日本には古くから黍(きび)とも呼ばれた、赤身のあるもちもちとした食感のもろこしがあった。もも太郎のきび団子に使われたのは、このもろこしだったと言われている。安土桃山時代に日本に伝来したとうもろこしは、唐の国からきたもろこしに似たものという意味で、とうもろこしと呼ばれるようになったそうだ。とうきびと呼ばれることがあるのも、同様の理由である。

この記事もCheck!

2. とうもろこしの栄養と効能

炭水化物

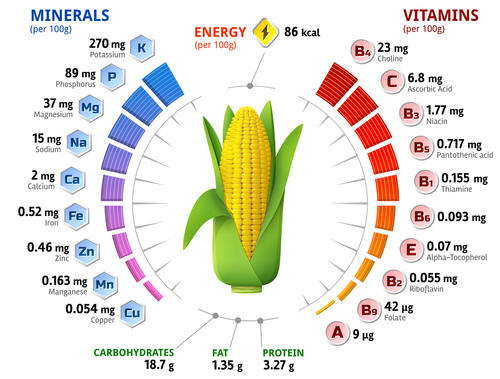

とうもろこしは穀類で、主成分は炭水化物である。100gあたり、およそ25gの炭水化物を含んでいる。炭水化物は、エネルギー源としての価値が高く、疲労回復にも向いている。一方で、各種ミネラルやビタミン類も多く含んでいる。

食物繊維

とうもろこしの粒の周りにある皮は不溶性食物繊維のセルロースで、100gあたり3.0gとサツマイモの約4倍に当たる食物繊維を含んでいる。便秘の解消に、腸の蠕動運動の促進に有効と言われている。

ビタミン類

とうもろこしは、糖質の代謝に関わるビタミンB1、たんぱく質の代謝に必要なビタミンB6、血流をサポートするナイアシン等のビタミンB群を含有している。量はそれほどでもないが、抗酸化作用の高いビタミンEも含まれている。

ミネラル類

とうもろこしは、むくみの解消や高血圧予防に効果的と言われているカリウムを、100gあたり290mg含む。便を柔らかくする働きのあるマグネシウム、白米の約8倍にあたる量の鉄分、造血に必要な成分である亜鉛や銅も含有している。

アミノ酸・脂肪酸

体液バランスを整える働きをするアミノ酸であるアスパラギン酸も含んでいる。また、必須脂肪酸の一つである、リノール酸も含むが、リノール酸にはコレステロールを下げる働きがある。

3. とうもろこしの種類と食べ方

とうもろこしには数多くの品種があるが、食用にされている主な種を紹介したい。

甘味種(スイートコーン)

通常、食用にされている種。茹でて食べることもあるが、本来とうもろこしに含まれている栄養素は水溶性のものが多いため、蒸して食べたりレンジで調理したり、焼いて食べたりする方が成分を有効に摂取することができるのだ。コーンフレークの原料としても使われている。品種改良もされており、生食が可能な「サニーショコラ」、「ゴールドラッシュ」といった品種を持つ。まだ若芽のうちに栽培し、茹でて使うベビーコーンは、サラダや煮込み料理などにもよく使われている。

爆裂種(ポップコーン)

乾燥させた後、油を入れて炒るとポップコーンが作れる。カレー風味にしたり、カラメルをまぶして丸めてポップコーンボールにしたりと、様々なアレンジがきくのが嬉しい。

馬歯種(デントコーン)

そのままで食用にすることはないが、でんぷんを抽出すると、コーンスターチの原料となる。家畜用飼料としてよく使われている。

結論

夏の野菜のイメージがあるとうもろこしは、炭水化物で穀類であるとはいえ、ビタミン群やミネラル類も豊富で、他の穀類に比べるとダイエットや健康維持に向いているといえる。ポップコーンとしておやつにも、スープにも、おかずにもできるとうもろこしは、様々な品種もあるので、上手に活用していきたい。