1. ちくわぶとは?関西のおでんにはないって本当?

「関西のおでんにはちくわぶがない」などとしばしば話題になるが、そもそもちくわぶとはどういった食べ物なのだろうか?

ちくわぶとは?

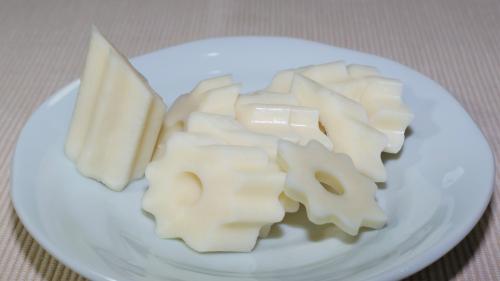

小麦粉を塩と水でこねて茹であげた麩(ふ)のことを「ちくわぶ」という。真ん中に穴があいており、形だけを見ればもはや「ちくわ」そのものだが、食感や味わいは生麩である。漢字でも「竹輪麩」と書く。北海道や関東よりの東北、関東、信州などではよく食べられているが、それ以外の地域では「知らない」「聞いたことはある」「見たことはあるが食べたことはない」といった存在のようだ(※1)。

「食べていた」に関するデータ

- 北海道:42.1%

- 宮城県:50%

- 山形県:50%

- 福島県:60%

- 茨城県:53.8%

- 栃木県:50%

- 群馬県:62.5%

- 埼玉県:83.9%

- 千葉県:70%

- 東京都:60.1%

- 神奈川県:65.3%

- 山梨県:70%

- 長野県:50% など

上記は、Jタウン研究所が2015〜2016年にかけて行った調査結果である(※1)。パーセンテージはちくわぶを食べていた方の割合だ。ご覧のように1都6県を中心に、北海道や東北の一部などでは「食べていた」という方が多かったようだ。

「知らない」に関するデータ

- 静岡県:50%

- 愛知県:53.6%

- 三重県:50%

- 京都府:61.5%

- 大阪府:45.6%

- 兵庫県:61.9%

- 奈良県:60%

- 鳥取県:66.7%

- 島根県:100%

- 広島県:53.8%

- 香川県:85.7%

- 愛媛県:71.4% など

一方こちらは同じ調査でちくわぶを「知らない」と答えた方たちの割合を示したものである(※1)。総投票数887票のためあくまでザックリとした傾向ではあるが、東と西で大きく分かれているのは間違いなさそうだ。

「関西のおでんにちくわぶはない」は本当

上述のように、ちくわぶが「当たり前」なのは北海道や東北地方の一部、関東や信州などだ。したがって、関西の基本的なおでんにちくわぶが入っていないのは本当であるといってよいだろう。ただし、食の地域性に関わる話は非常にデリケートだ。その土地の慣習や文化などが密接に関わっており、どれが正解、どれが間違いとうこともない。それに昨今はさまざまな地域の文化が入り混じっているものも多い。そのため、探せば関西でもおでんにちくわぶを入れているところがあるかもしれない。

関西から見れば「そんなもの食べるの?」かも

「関西のおでんにはちくわぶ入っていないの?」というのは、関東などちくわぶが当たり前の地域にお住まいの方目線である。むしろ関西の方からすれば「ちくわなのか麩なのか、はっきりしないようなモノを食べるの?」と感じるかもしれない。

関東と関西の出汁の違い

そもそも、出汁に合わないといった可能性もある。関東のおでんの出汁は「鰹節ベースの薄口醤油」が基本であり、関西のおでんの出汁は「昆布ベースの濃口醤油」が基本である。ここから分かることは、関西のおでんの出汁は主張の強い関東のそれとは違い、上品(控えめ)であるということだ。そのため、具材にしっかり味が付いていることがポイントになる。ちくわぶという食べ物は、それ自体に味がしっかり付いているものではないため、関西の出汁に合わない可能性がある、というわけだ。

2. 北海道・東北・関東のおでん

おでんは、どの地域で食べても同じというわけではない。たとえば東北などの出汁は昆布と削り節だが、北陸や関西では昆布、中国地方や四国では煮干しや焼きあご(飛魚)が使われる。ここからは、それぞれの地域ごとのおでんの特徴を紹介する。

北海道

もっとも海と大地の恵みを食すことのできる場所といえば北海道だろう。同じ料理でも本州とは具材や調理法が異なることも珍しくない。そんな北海道のおでんのベースは、昆布出汁の薄い醤油味である。また山菜やじゃがいも、昆布やカニなど魚介類をおでん種に使うあたりが非常に北海道らしい。

東北

青森のおでんにも魚介類や山菜が入っているほか「大角天」と呼ばれるさつま揚げの一種も特徴的である。おでんは皿に取り分けてから生姜みそで食べる。そのほか、焼き干しと昆布から作られる透明感のあるつゆが特徴のおでんは仙台風である。

関東

関東のおでんの特徴といえばもちろん「ちくわぶ」だ。1都6県ではもはや、おでん種の定番である。また「スジ」と呼ばれる種も関東おでんの特徴だろう。これは、魚の身だけでなく軟骨や筋も使った練りものだ。鰹節の出汁に薄口醤油で味をつける。

3. 中部・関西のおでん

本州の真ん中に位置する中部地方は、新潟・富山・石川・福井は日本海側に、そして静岡と愛知は太平洋側にあり、特産品や気候などの特徴が大きく異なる。また大阪と京都を有する関西は、たこ焼きやお好み焼きなど独自の食文化が発達している。中部と関西のおでんの特徴をチェックしよう。

中部

中部のおでんといえば、静岡市で食べられている静岡おでんが全国的に有名だ。つゆは黒く、初めて見た方は必ずといっていいほど驚くという。これは薄口醤油を使って牛スジや鶏ガラで出汁をとっているからだ。しかも、つゆは長年継ぎ足して使われている。県内で作られる黒はんぺん、種がすべて串に刺されていること、そしてイワシの削り節などをかけるなど独特なおでんである。

そのほか、鰹出汁に八丁みそを加えて里芋などを煮込む名古屋風、白とろろ昆布やからしをかけて食べる富山風、かにを使った金沢風などもある。

そのほか、鰹出汁に八丁みそを加えて里芋などを煮込む名古屋風、白とろろ昆布やからしをかけて食べる富山風、かにを使った金沢風などもある。

関西

油を抜いたクジラの皮を乾燥させた「コロ」や、クジラの舌である「さえずり」は大阪のおでん種の定番であったが、現在では牛スジやタコに変わっている。大阪おでんは深みのあるつゆが特徴だ。京都のおでんは聖護院大根などの京野菜を入れることもある。

4. 中国・四国・九州・沖縄のおでん

小さな島国でありながら、地域性が色濃く表れるのがおでんだ。具材だけでなく出汁や味付けまで違いがあることには驚きである。続いては、中国地方から沖縄までのおでんの特徴を見てみよう。

中国・四国

「うどん県」と呼ばれるほどうどんが有名な香川は、道を歩けば至る処にうどん屋を見かけるが、多くのうどん屋におでんが置かれている。香川県民にとって、おでんとうどんの組み合わせは定番なのだ。そんな香川のおでんのつゆには白みそが使われていて、甘くて美味しい。そのほか、高知風は鰹節と昆布に鶏ガラを加えて出汁をとるため、風味が濃厚である。

九州・沖縄

九州地方のおでんには変わったものが多い。まず博多のおでんは、鶏ガラの出汁で作ったつゆに餃子巻きが入っている。そして長崎風おでんは出汁が珍しく、焼きあご(飛魚)が使われている。鍋料理のイメージが薄い沖縄だが、おでんはスーパーなどでも売られている。「テビチ」と呼ばれる豚足や「ソーキ」と呼ばれる豚のあばら肉などが特徴である。

5. ご家庭で作れる!ちくわぶの簡単レシピ

最後に、ちくわぶの簡単な作り方を紹介しよう。ちくわぶが大好きな関東の方々はもちろん、知らなかった方、見たことはあるけど食べたことがなかった方なども、ご家庭で手軽に作れるのでぜひ機会があれば味わってみてほしい。

作り方

分量は4人分を想定している。大きめのボウルに水100ml、塩小さじ1/2、中力粉200gを加えてとにかくよくこねる。途中で伸ばす・叩く・押すなどしながら5〜10分を目安にしっかりこねよう。十分にこねたら、生地をラップに包んで1時間ほど置いておく。次に、麺棒をラップで覆い、生地を巻いたらその上からさらにキッチンペーパーを巻き、15分ほど蒸す。

あとは食べやすい大きさにカットしておでんの出汁に投入し、20〜30分も煮込めば美味しく仕上がる。蒸し器を使う本格的なちくわぶの作り方などもあるので、チャレンジしてみたい方は探してみるとよいだろう。

あとは食べやすい大きさにカットしておでんの出汁に投入し、20〜30分も煮込めば美味しく仕上がる。蒸し器を使う本格的なちくわぶの作り方などもあるので、チャレンジしてみたい方は探してみるとよいだろう。

結論

「関西のおでんにはちくわぶがない」は本当だった。そもそもお伝えしてきたように、おでんは地域ごとに特徴があるため正解・不正解はない。「普通のおでん」は生まれ育った地域で食べられているものであり、日本の標準ではないことを覚えておこう。機会があればぜひ、いろいろな地域のおでんを楽しんでみてほしい。

(参考文献)

- 1:Jタウンネット 関東人が愛する「ちくわぶ」はローカルフードだった! 東海以西は「全く知らない」多数派

https://j-town.net/tokyo/research/results/221230.html?p=all