1. ホルモンと言えば牛?豚?

ホルモンと言えば、関東では豚のホルモン、関西では牛のホルモンを指すのが一般的だ。関東では牛のホルモンは「牛モツ」と呼ばれ、別物として認識されることが多い。

そもそも「ホルモン焼き」「ホルモン鍋」というのは関西でよく使われる名称で、関東では「もつ焼き」「もつ鍋」と呼ばれることが多い。「ホルモン」の語源には諸説あるが、その中には「放るもん」という関西弁が変化してホルモンと呼ばれるようになったという説もある。

このような肉の定義の違いが生まれた背景には、農耕用の家畜が東西で異なっていたことが理由とされている。気温が比較的低い関東では馬を、気温が温暖な関西では牛を主に利用していたのだ。

もともと仏教の根付く日本では、動物の肉を食べることはタブーとされていた。しかし、明治時代になり海外の影響で食肉文化が浸透するようになると、農作業ができなくなった家畜の肉を少しずつ食べるようになった。

関西では牛を食べるようになったが、関東の馬は食肉になる部分が少ないことと、日本人の好みには合わなかったことから、ほとんど広まらなかった。その代わりに関東では「養豚ブーム」が起こり、豚をよく食べるようになったと言われている。

そもそも「ホルモン焼き」「ホルモン鍋」というのは関西でよく使われる名称で、関東では「もつ焼き」「もつ鍋」と呼ばれることが多い。「ホルモン」の語源には諸説あるが、その中には「放るもん」という関西弁が変化してホルモンと呼ばれるようになったという説もある。

このような肉の定義の違いが生まれた背景には、農耕用の家畜が東西で異なっていたことが理由とされている。気温が比較的低い関東では馬を、気温が温暖な関西では牛を主に利用していたのだ。

もともと仏教の根付く日本では、動物の肉を食べることはタブーとされていた。しかし、明治時代になり海外の影響で食肉文化が浸透するようになると、農作業ができなくなった家畜の肉を少しずつ食べるようになった。

関西では牛を食べるようになったが、関東の馬は食肉になる部分が少ないことと、日本人の好みには合わなかったことから、ほとんど広まらなかった。その代わりに関東では「養豚ブーム」が起こり、豚をよく食べるようになったと言われている。

2. 東西での肉の違い

ホルモン以外にも、関東と関西では肉の使い方に大きな違いがある。

- 肉じゃが・しゃぶしゃぶ...関東では豚肉、関西では牛肉を使うことが多い。

- カレー...肉じゃが同様に、関東では豚肉、関西では牛肉を使うことが多い。関西では、豚肉を使ったカレーは「ポークカレー」と呼ばれている。それに対して関東では、牛肉を使ったカレーを「ビーフカレー」と呼ぶ。全国的に見ると、東北や北海道などを含む北日本では豚肉、西日本は牛肉が主流のようだ。日本海側に面した西日本では鶏肉が基本の地域もある。

- おでん...関東と関西ではおでんの出汁や具材も大きく異なる。肉の使い方の違いについて言えば、関西では「牛すじ」は定番の具材であるが、関東ではあまり見かけない。

- 中華まん...一般的に「肉まん」と呼ばれているものは、牛肉文化が根付いている関西では「豚まん」と呼ばれている。

- トンカツ...関東ではヒレカツ、関西ではヘレカツというのが一般的だ。また、関東のメンチカツは、関西ではミンチカツと呼ばれている。

3. 東西の食文化の違い

関東と関西の食文化の違いは、肉に限ったことではない。代表的なものをいくつか紹介しよう。

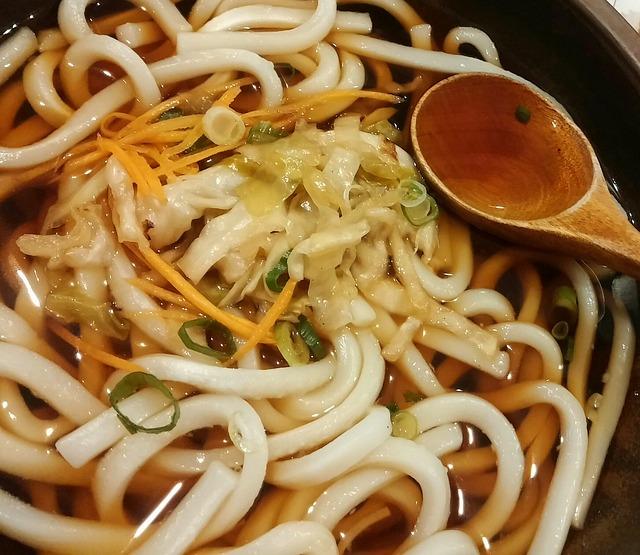

- 麺類のだし...関東はかつお出汁、関西は昆布出汁がベースになっている。出汁の色は、関東は濃く、関西は薄い色をしている。

- おにぎりの形...関東では三角形、関西では俵形に握っていることが多い。全国的に見ると、東北では太鼓型、中部では球形など、地域によっても違いがある。

- 稲荷寿司...関東では四角形、関西では三角形になっていることが多い。おにぎりとは逆のパターンだ。

- すきやき...関東では野菜と肉を一緒に入れて「煮る」が、関西では牛肉を焼いて味付けした後に野菜を入れる「焼く」方法が多い。

結論

一口に肉と言っても関東と関西では思い浮かべる動物が異なり、ホルモンの定義も東西で異なることが分かった。関東と関西の食文化の違いは、まだまだ奥が深そうだ。食の小ネタとして覚えておくと、出張の時などに役に立つかもしれない。