1. ソーセージとウィンナーの違い

■ソーセージとは?

豚肉や鶏肉のひき肉を、牛や豚、または羊などの腸(天然ケーシング)に詰めた保存食がソーセージと呼ばれているもの。最近では、コラーゲンなどを使用した「人工ケーシング」を利用して作られたソーセージもある。日本農林規格(JAS)では「豚や牛、鶏などの肉に香辛料を混ぜたものをケーシングに詰めたもの」という定義がある。そのため、魚肉ソーセージなどもソーセージの名前を冠している。その本場と言えばドイツ。なんと1500種類以上ものソーセージがあると言われている。

■ウィンナーはソーセージの一種

実はソーセージとウィンナーは同じものだ。ウィンナーの、正式名称は「ウィンナーソーセージ」。ソーセージの一種なのだ。その由来はオーストリアのウィーンの地名からきており、肉を詰めるケーシングに「羊の腸」を使用したものをさす。ちなみに牛の腸を使用したものは「ボロニアソーセージ」、豚の腸を使用したものは「フランクフルトソーセージ」。

日本では一般的に、細めの羊の腸を使ったソーセージが好まれているため、市場に出回っているソーセージのほとんどはウィンナーソーセージだ。そのような理由から、日本ではソーセージとウィンナーを同義語で使う人が多い。

日本では一般的に、細めの羊の腸を使ったソーセージが好まれているため、市場に出回っているソーセージのほとんどはウィンナーソーセージだ。そのような理由から、日本ではソーセージとウィンナーを同義語で使う人が多い。

2. ソーセージのさまざまな種類

■ウィンナーソーセージ

我々がよく口にするソーセージがウィンナーソーセージと呼ばれているもので、ケーシングに羊の腸を使ったものだ。JASの規格では、太さは直径20mm未満とされている。オーストリアのウィーンの代表的なソーセージであることから「ウィンナーソーセージ」の名が付いた。

■フランクフルトソーセージ

ケーシングに豚の腸を使ったソーセージが、「フランクフルトソーセージ」だ。ウインナーソーセージに比べると太めで、JASの規格では直径20mm以上で36mm未満のものという定義になっている。ソーセージの本場、ドイツのフランクフルトの代表的なソーセージであることから「フランクフルトソーセージ」の名が付いた。

■ボロニアソーセージ

ケーシングに牛の腸を使ったソーセージが、「ボロニアソーセージ」だ。ボロニアソーセージと言うとピンとこない人が多いかと思うが、他のソーセージとは違い、薄くスライスしてサラダと一緒に食べたり、パンにはさんで食べることが多いため、ハムの一種だと思って食べている人も多いのではないだろうか。JASの規格では直径36mm以上のものという定義があり、イタリアのボロニアの代表的なソーセージであることから「ボロニアソーセージ」の名が付いた。なお、これらの違いは一般的にはケーシングによる区別のため、詰められる肉の種類は関係ない。

3. ハムやベーコンとの違い

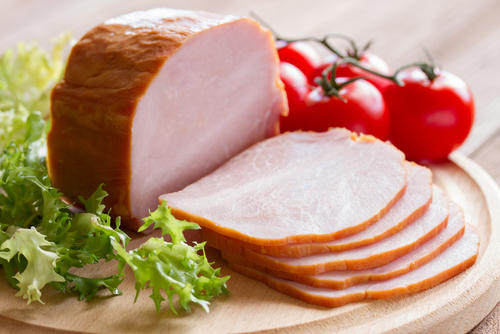

■ソーセージとハムの違い

ハムとソーセージの一番の違いは、ハムは「豚のもも肉のかたまりを、そのまま塩漬け、または燻製にしたもの」だということだ。

ソーセージのように、ひき肉をケーシングに詰めて加工したものとは根本的に異なる。ただし日本では、豚のもも肉以外の部位を使って加工したものもハムと呼ぶことが多い。

ソーセージのように、ひき肉をケーシングに詰めて加工したものとは根本的に異なる。ただし日本では、豚のもも肉以外の部位を使って加工したものもハムと呼ぶことが多い。

■ソーセージとベーコンの違い

ベーコンとは「豚のばら肉を塩漬け、燻製させたもの」を指している。そのためベーコンもソーセージのように、ひき肉をケーシングに詰めて加工するものではないため、根本的に異なる。また、バラ肉以外にも豚ロースや豚肩肉を使用した、「ロースベーコン」、「ショルダーベーコン」などもある。イタリアの「パンチェッタ」は、豚バラ肉を塩漬けにしたものを、乾燥、熟成させたもので、燻製という加工をしていない。本場イタリアのカルボナーラでは、日本のような燻製されたベーコンではなく、このパンチェッタを使う。

結論

ウィンナーはソーセージの一種でしかないが、日本でソーセージと言えばウィンナーソーセージが主流のため、同義語として使われることが多い。ただ、ハムやベーコンなどの食肉加工品とソーセージはまるで別物である。