1. 薬膳や漢方の考え方とは

中国には「易」という考え方がある。あらゆるものには陰・陽の原理がはたらいており、その相対する2つの動きによって、森羅万象が存在したり消失したりするというものだ。

陰・陽のバランスが整った状態を理想とし、薬膳や漢方を語るうえで、この陰陽思想は無視することができない。人体にも下記のような陰陽バランスが存在しているからだ。

陰・陽のバランスが整った状態を理想とし、薬膳や漢方を語るうえで、この陰陽思想は無視することができない。人体にも下記のような陰陽バランスが存在しているからだ。

■体質における陰陽(寒と熱、虚と実、湿)の分類と、その特徴や症状

寒(陰)...顔が青く、冷え性。寒さが苦手。

熱(陽)...赤みを帯びた顔。汗かきで暑さは苦手。食欲旺盛で太りがち。たまに便秘をするが、健胃。

虚(陰)...元気がなく、息切れしやすい。

実(陽)...気力は充実しているが、怒りやすい。食欲旺盛だが偏食がち。便秘・不眠になりやすい。

基本的にはこの4つの性質を組み合わせ、虚寒性・虚熱性・湿熱性...などさらに細かく分類する。ちなみに日本人には、虚熱性と虚寒性体質が多く見られるそうだ。

病気になる原因や、未病という病気予備軍の状態は、これらのバランスが崩れることによって起こると言われている。生まれ持っての性質もあるが、体質は季節や環境によって変化し、時折不調をきたす。それを整えるはたらきを持っているとされているのが、薬膳料理や漢方料理だ。ちなみに漢方とは、中国から入ってきた伝統中医学の理論が、日本で独自に発展したものだということをご存知だろうか。現代中国において親しまれている漢方は、いわば日本からの逆輸入版ともいえる。

熱(陽)...赤みを帯びた顔。汗かきで暑さは苦手。食欲旺盛で太りがち。たまに便秘をするが、健胃。

虚(陰)...元気がなく、息切れしやすい。

実(陽)...気力は充実しているが、怒りやすい。食欲旺盛だが偏食がち。便秘・不眠になりやすい。

基本的にはこの4つの性質を組み合わせ、虚寒性・虚熱性・湿熱性...などさらに細かく分類する。ちなみに日本人には、虚熱性と虚寒性体質が多く見られるそうだ。

病気になる原因や、未病という病気予備軍の状態は、これらのバランスが崩れることによって起こると言われている。生まれ持っての性質もあるが、体質は季節や環境によって変化し、時折不調をきたす。それを整えるはたらきを持っているとされているのが、薬膳料理や漢方料理だ。ちなみに漢方とは、中国から入ってきた伝統中医学の理論が、日本で独自に発展したものだということをご存知だろうか。現代中国において親しまれている漢方は、いわば日本からの逆輸入版ともいえる。

2. 四気と五味による陰陽

体質と同様、食べ物も陰陽で分類することができる。「四気」だ。

四気の陰陽と性質

寒(陰)...体を冷やす作用があり、のぼせや高血圧に良いとされる。

熱(陽)...体を温める作用があり、貧血や冷え性に良いとされる。

涼(陰)...力は弱いが、寒と同じ性質を持つ。

温(陽)...力は弱いが、熱と同じ性質を持つ。

平...寒にも熱にも属さないもの。

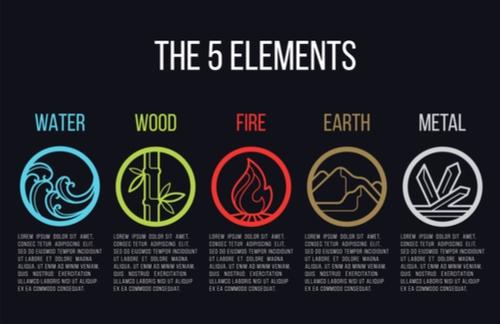

食べ物にはもう1つの分類方法、「五味」がある。陰陽説と同じく古代の中国からある「五行説」に基づくもので、木・火・土・金・水の5元素が万物の根源であり、その5つが拮抗することによってバランスが保たれているという考えだ。戦国時代の中国で陰陽説と結びつき、陰陽五行説と呼ばれるようになった。

熱(陽)...体を温める作用があり、貧血や冷え性に良いとされる。

涼(陰)...力は弱いが、寒と同じ性質を持つ。

温(陽)...力は弱いが、熱と同じ性質を持つ。

平...寒にも熱にも属さないもの。

食べ物にはもう1つの分類方法、「五味」がある。陰陽説と同じく古代の中国からある「五行説」に基づくもので、木・火・土・金・水の5元素が万物の根源であり、その5つが拮抗することによってバランスが保たれているという考えだ。戦国時代の中国で陰陽説と結びつき、陰陽五行説と呼ばれるようになった。

五味の陰陽五行と性質

酸(酸っぱい・木・陽)...粘膜を保護する収れん作用、筋肉などを引き締める作用がある。

苦(苦い・火・陽)...消炎作用、凝固作用がある。

甘(甘い・土・平)...養分を補い、緊張を緩める作用がある。他の四味の味をやわらげる。

辛(辛い・金・陰)...発汗を促し、風邪に負けない体を作る。体を温め、発散させる。

鹹(塩辛い・水・陰)...便通を良くしたり、他の四味を取り入れやすくする作用がある。

酸は肝臓・胆のう・目、苦は心臓、甘は脾臓・胃、辛は肺・鼻・大腸、鹹は腎臓・膀胱・耳などのはたらきを助けるといわれている。

苦(苦い・火・陽)...消炎作用、凝固作用がある。

甘(甘い・土・平)...養分を補い、緊張を緩める作用がある。他の四味の味をやわらげる。

辛(辛い・金・陰)...発汗を促し、風邪に負けない体を作る。体を温め、発散させる。

鹹(塩辛い・水・陰)...便通を良くしたり、他の四味を取り入れやすくする作用がある。

酸は肝臓・胆のう・目、苦は心臓、甘は脾臓・胃、辛は肺・鼻・大腸、鹹は腎臓・膀胱・耳などのはたらきを助けるといわれている。

3. 四気・五味の選び方

体が陰に傾いている時は陽性のものを摂り、陽に傾いている時は陰性のものを摂ってバランスを保つのが基本だ。その時々の季節(春夏は陽、秋冬は陰)や体調と相談しながら決めよう。

■陰性(四気が寒・涼)の代表的な食べ物

<酸>トマト・オレンジ・レモン・林檎・パイナップル・梅干し

<苦>ゴーヤ・竹の子・柿

<甘>麦・そば・白菜・法蓮草・なす・人参・胡瓜・レタス・蓮根・ブロッコリー・さつま芋・しめじ・えのき茸・スイカ・メロン・梨・柿・豆腐・バナナ・ごま油

<辛>セロリ・青梗菜・春菊・しそ・大根

<鹹>わかめ・昆布・はまぐり

<苦>ゴーヤ・竹の子・柿

<甘>麦・そば・白菜・法蓮草・なす・人参・胡瓜・レタス・蓮根・ブロッコリー・さつま芋・しめじ・えのき茸・スイカ・メロン・梨・柿・豆腐・バナナ・ごま油

<辛>セロリ・青梗菜・春菊・しそ・大根

<鹹>わかめ・昆布・はまぐり

■陽性(四気が熱・温)の代表的な食べ物

<酸>らっきょう・みかん・さくらんぼ

<苦>アスパラ・にんにくの芽

<甘>もち米・南瓜・かぶ・キャベツ・栗・胡桃・牛肉・鶏肉・羊肉・エビ

<辛>ねぎ・にら・玉ネギ・ピーマン・にんにく・唐辛子・生姜・胡椒・わさび

<鹹>ナマコ

<苦>アスパラ・にんにくの芽

<甘>もち米・南瓜・かぶ・キャベツ・栗・胡桃・牛肉・鶏肉・羊肉・エビ

<辛>ねぎ・にら・玉ネギ・ピーマン・にんにく・唐辛子・生姜・胡椒・わさび

<鹹>ナマコ

■平性(陰性でも陽性でもない)の代表的な食べ物

<酸>苺・桃・葡萄

<苦>ごぼう・銀杏

<甘>米・大豆・小豆・じゃが芋・山芋・トウモロコシ・小松菜・いんげん・枝豆・椎茸・舞茸・なめこ・木耳・ざくろ・いちじく・胡麻・豚肉・さんま・鰻・鮑・蜂蜜

<辛>もやし・里芋

<鹹>帆立・牡蠣・いか

五味の調和も意識すると尚良い。それぞれの味には阻害関係を生じるものがあり、酸なら甘である脾臓や胃、苦なら辛である肺や大腸や鼻、甘なら鹹である腎臓や膀胱や耳、辛なら酸である肝臓や胆のう、鹹なら苦である心臓のはたらきを弱めるといわれている。それを防ぐのが、酸味に甘みを加えた三杯酢や、辛味に酸味を加えたカレーと甘酢らっきょうといった複数の五味による味付けだ。

<苦>ごぼう・銀杏

<甘>米・大豆・小豆・じゃが芋・山芋・トウモロコシ・小松菜・いんげん・枝豆・椎茸・舞茸・なめこ・木耳・ざくろ・いちじく・胡麻・豚肉・さんま・鰻・鮑・蜂蜜

<辛>もやし・里芋

<鹹>帆立・牡蠣・いか

五味の調和も意識すると尚良い。それぞれの味には阻害関係を生じるものがあり、酸なら甘である脾臓や胃、苦なら辛である肺や大腸や鼻、甘なら鹹である腎臓や膀胱や耳、辛なら酸である肝臓や胆のう、鹹なら苦である心臓のはたらきを弱めるといわれている。それを防ぐのが、酸味に甘みを加えた三杯酢や、辛味に酸味を加えたカレーと甘酢らっきょうといった複数の五味による味付けだ。

結論

今回紹介したのは東洋食医学のほんの触り程度だが、いかがだっただろうか。漢方や薬膳の世界は、本当に奥が深い。実は体質や食性にすら、湿(または潤)・燥、降・升、散・収といった、もっと細かい分類があるほどだ。四気や五味をどのくらいに調節するかも、場合によっては微妙なさじ加減が要求される。もしも今現在、何か気になる症状があって漢方や薬膳を試したいと考えている場合は、必ずプロに相談してほしい。