目次

1. マグロとは?

そもそもマグロとはどのような魚かを紐解いていこう。マグロはスズキ目サバ科マグロ属に分類される魚を指す。マグロの大きさは種類によって異なるが、大きいものであれば2~3mにもなる。マグロは泳いでいる最中に口から海水を取り込み、エラを通すことで酸素を得る。そのため、泳ぐのを止めると死んでしまう。生まれてから死ぬまで泳ぎ続けないといけないマグロは回遊魚であるため、特定の場所に留まらず広い地域を泳ぎ続けている。このことからマグロは世界中に分布しており、季節の移り変わりに合わせて移動している。そのため、地域によって獲れる時期や獲れるマグロの種類が異なる。

マグロ属に属す魚

マグロ属にはクロマグロやタイセイヨウクロマグロ、ミナミマグロ、キハダマグロ、コシナガマグロ、メバチマグロ、ビンナガマグロなどがある。ほかにもマグロ属に属するマグロはあるが、主な種類は以上の7つだ。コシナガマグロは身体が細長く、腹部に白い斑紋があるのが特徴だ。また、タイセイヨウクロマグロはその名の通り大西洋に生息する種類で、3m以上の大きさになる。ちなみに、メカジキやマカジキなどはマグロの一種と考えられがちだが、実はスズキ目のマカジキ科やメカジキ科に属するため、マグロとは異なる。

2. マグロの種類

当たり前のように食べているマグロだが、種類を知っているとまた違った楽しみ方ができる。世界にはさまざまなマグロがあるが、ここでは主要な5種類について紹介する。

クロマグロ

クロマグロは「本マグロ」とも呼ばれ、マグロの王様としても知られている。太平洋の温帯域に分布しており、日本近海でも獲ることができる。クロマグロはマグロの中でもとくに大きくなる種類で、3m近い大きさになる。高級魚として知られており、黒く光る見た目と併せて「黒いダイヤ」と呼ばれることもある。トロが多く取れるため、寿司や刺身にして食べられる。

ミナミマグロ

ミナミマグロは「インドマグロ」という別名で呼ばれることもある。ミナミマグロの由来は南半球に生息していることから由来している。そのため、日本近海では獲ることができない。クロマグロと比べると小さく、体長は約2mだ。日本ではクロマグロに次ぐ高級魚として知られている。クロマグロ同様に身の色が濃く、濃厚な味わいを楽しめる。

メバチマグロ

メバチマグロは「バチマグロ」とも呼ばれる。目が鉢のように大きいことから、この名がついたとされる。実はメバチマグロは日本ではポピュラーなマグロで、赤身を刺身や寿司で食べることが多い。体長は約2mほどになる。温帯域に生息するため、世界各地で獲れる。当然ながら日本近海でも獲ることができ、クロマグロと比べると安価である。

キハダマグロ

キハダマグロは身体の側面や尾びれ、背びれが黄色いことから、この名がついたとされる。体長は約2mほどで、ミナミマグロやメバチマグロと同じく中型種に分類される。しかし、ミナミマグロやメバチマグロと比べると身が細めで、小ぶりに見えることもある。身は淡い赤い色で、味わいもあっさりとしているため缶詰に使われることが多い。ほかのマグロと比べると安価で、手に入れやすいマグロだといえる。あっさりとしているが、刺身としても食べられる。

ビンナガマグロ

ビンナガマグロは「ビンチョウマグロ」や「トンボマグロ」とも呼ばれる。いずれも由来は胸びれが長いことから来ている。ビンナガマグロは温帯と熱帯域に生息するため、広い地域で獲ることができるが、日本近海では限られた地域でしか獲れない。ほかのマグロと比べて小さく、1.2mほどの大きさにしかならない。ビンナガマグロの身は薄いピンク色で柔らかい。「ビントロ」という名前で回転寿司で流れることもあるが、実際はトロではない。高級ツナ缶の材料として使われていたが、最近ではコンビニや回転寿司で使われることが多い。

3. マグロの部位の種類

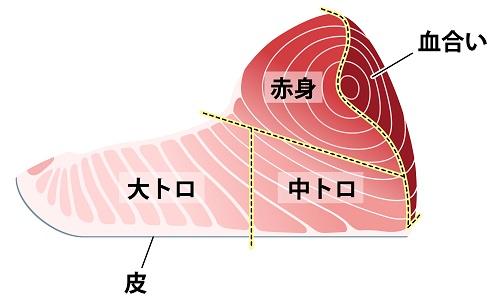

マグロの種類が分かったところで、次に気になるのが部位の種類だ。トロでも大トロや中トロといった部位があるが、何が違うのかピンと来ていない人も多いだろう。ここでは、マグロの部位の種類について解説する。刺身や寿司を食べるときに参考にしてみよう。

大トロ・中トロ・赤身とは

マグロで有名な部位といえば、大トロと中トロ、赤身の3つだ。マグロは頭側を「かみ」、尾側を「しも」、その中間を「なか」と呼ぶ。一般的に頭側のほうが脂がのっており、尾側にいくにつれて脂ののりが悪くなる。また、腹部と背側では腹部のほうが美味とされている。マグロの中でもとくに美味とされている大トロは腹かみ~腹なかに位置する。とくに腹かみから取れる大トロの量はわずかで、高級部位として知られている。脂身が多いため白っぽいのが特徴だ。気になる味わいだが、脂の旨みと甘みが強く、食べた瞬間に溶けてしまう。大トロは腹なかから取れることもあるが、ほとんどは中トロとなる。中トロは腹なかと腹しも、背かみと背なか、背しもといった広い部位から取ることができる。大トロと比べると赤みがある。同じ中トロでも場所によって味わいが異なるのも中トロの特徴の1つだ。ほどよく脂がのっており、食感もしっかりとしている。大トロに比べて安価であるため、人気の部位だ。赤身はマグロの中心部の身を指す。脂身が少なく、しっかりとした食感を楽しめるのが特徴だ。ちなみに、背側の赤身には血合いが含まれることもある。

そのほかの部位

マグロの部位といえば大トロと中トロ、赤身が有名だがそれ以外の部位も食べることができる。たとえば、まぐろの頭(正確には首)にある「かま」と呼ばれる部分はマグロ1匹から2個しか取れない希少部位だ。とくに脂がのっているかまは「かまトロ」と呼ばれる。鮮度がよければそのままでも食べられるが、焼いて食べるほうがおすすめだ。肉のような食感と甘みのある脂を堪能できる。同じく頭部にあるほほ肉も希少部位だ。繊維が多いため、そのまま食べることはできないが、焼くことでジューシーな味わいを楽しめるようになる。また、テール(尾)も食べられる。頭部のように脂がのっているわけではないが、肉厚でしっかりとした食感を楽しめる。肉のようにステーキにして食べるのがおすすめだ。そのほか、目やあご肉も食べることができる。

4. マグロの売られ方の種類

店で食べることも多いマグロだが、スーパーで購入して食べることもあるだろう。ここでは、マグロの売られ方の種類について紹介する。また、それぞれのメリットとデメリットについても併せて紹介する。マグロがどんな風に売られているかを知っておけば、食べ方に合わせて選ぶこともできる。

「冷凍」と「解凍」

生のマグロが市場に出回ることは少なく、最近では冷凍や解凍されたマグロのほうが見かけることが多い。以前は冷凍特有のにおいが気になり、冷凍マグロは敬遠されることもあったが、現在は冷凍技術の進歩により冷凍マグロでも遜色なく楽しめる。冷凍マグロの多くは船上で血抜きし、瞬間冷凍されるため鮮度がよいのが特徴だ。また、マグロの種類によっては特定の時期にしか漁獲できないが、冷凍すれば時期を問わずに食べられる。そのため、1年を通してマグロを食べられるというメリットがある。しかし、冷凍マグロの解凍を上手にしないと水っぽくなってしまうというデメリットもある。そのデメリットを解消してくれるのが解凍マグロだ。店頭に並べる際に冷凍マグロを解凍しているため、生マグロのようにすぐに食べることができる。ただし、解凍後は生マグロと同様に鮮度が落ちてしまうため、早めに食べる必要がある。

「刺身」と「柵」

マグロは刺身と柵のどちらかの状態で売られていることが多い。刺身の場合、すぐに食べられるというメリットがあるが、酸素に触れる面積が広いため傷みやすいというデメリットもある。柵の場合は酸素に触れる面積が少ないため、刺身に比べると傷みにくい。しかし、柵で買った場合、刺身に比べると量が多いため一度では食べきれない可能性もある。また、自分で切らなくてはならないため、慣れないうちは苦戦するだろう。すぐに食べる、少量のみで十分という場合は刺身で、少し時間をあける、大量にマグロを食べる場合は柵で、といったように状況に合わせてどちらを購入するか決めるとよい。

結論

改めてマグロの種類を調べると知らないことが多いことに気付く。知名度が高いのはクロマグロやミナミマグロだが、実際によく食べているのはメバチマグロやビンナガマグロだということが分かった。また、普段何気なく食べているマグロも部位によって食感や味わいが大きく異なる。寿司や刺身を食べる際はどんなマグロか、どの部位かにも注目してみよう。

この記事もCheck!