目次

- ※1.文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)果実類/なつめ/乾」 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=7_07095_7

- ※2〜※6.厚生労働省 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/

- ※7.小学館日本大百科全書「ナツメ」 https://kotobank.jp/dictionary/nipponica/

1. なつめの食べ方

一般的になつめの実は9月~10月に収穫する。品種は300以上にもなるため、実の大きさは5~30gとさまざまである。なつめはどのような味がする果物なのだろうか。その食べ方について紹介する。

生食する

加工品にされることが多いなつめ。収穫直後であれば生食も可能であるが、日本でなつめの野生種は少ないため生で食べるのは贅沢といえるかもしれない。果肉の部分は白や淡黄褐色をしており、その味は甘酸っぱい。

加工して食べる

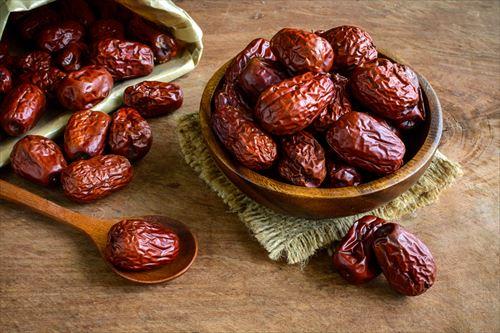

なつめは加工されることが多いフルーツである。とくに乾燥させたなつめは、中国や韓国でお祝いごとに欠かせない食材であったという。乾燥なつめは菓子や料理に使用するほか、砂糖煮にしたものが有名である。またコンポートにしたりリキュールにしたりと、その用途は多い。

2. 干しなつめの食べ方

なつめは乾燥した状態で目にすることが多い。こうした干しなつめは、柔らかいものであればそのまま食することも可能である。それだけでは消費しきれない場合、どのような活用法やレシピがあるのか。干しなつめの使い方を見ていこう。

おすすめの食べ方

干しなつめはまずお茶にするという方法がある。お湯に煮出してできあがるお茶は気軽に楽しめる。また、干しなつめのほどよい甘さは、料理をするうえで砂糖やみりんの役割を果たしてくれる。汁物や鍋物の具材にしても彩りがよいし、炊き込みごはんにするのも手である。生姜やスパイスと合わせてもエスニックな味わいになる。

また、丸ごとのなつめに抵抗がある人は、カレーに刻んで加えてもよいアクセントになる。なつめの甘さをそのまま煮込んでジャムにしたり、さつまいもと煮物にしたりなど、干しなつめはさまざまな料理に活用できる。

3. なつめに栄養はある?

現代の日本人にはなじみ深いとは言いがたいなつめであるが、古来その栄養は漢方薬にも使われるほど重要な役割を果たしてきた。なつめにはどのような栄養が含まれているのか。干しなつめを参考に、その栄養と効能を紹介する。

主な栄養成分

干しなつめ100g中に含まれる主な栄養を見てみよう。(※1)豊富なミネラルや食物繊維を含む干しなつめ、美容や健康に役立つ要素に恵まれているといえる。

・カルシウム(65mg)

人体の維持に必須のミネラル成分であり、骨や歯を形成する栄養素である。(※2)

・マグネシウム(39mg)

骨や神経に存在するミネラルであり、代謝機能の一助にもなる。(※3)

・リン(80mg)

骨や歯の形成にとどまらずエネルギー再生の一要素となる。(※4)

・鉄(1.5mg)

赤血球のために必須のミネラルである。(※5)

・食物繊維(12.5g)

腸内環境を整え、血糖値の上昇を抑制したりコレステロールを下げたりする。(※6)

漢方にも使われている

なつめは漢方の世界では大棗(たいそう)という名で知られている。強壮や増血のために用いられたほか、鎮静の目的でも使用されてきた。胃弱や消化不良など、消化器官の不調にも効能があるといわれている。(※7)

結論

ナツメは古くから地中海地方や中国で食され、日本の万葉集や日本書紀にもその存在が確認されている。現在は生で食べる機会が少ないが、甘酸っぱさが特徴の果物である。干しなつめは料理や菓子に使用できるほか、漢方薬としても知られている。栄養面でのメリットが多いなつめ、機会があったらぜひさまざまな食べ方にトライしてみてほしい。

(参考文献)