目次

1. 納豆と食べ合わせが悪い食材

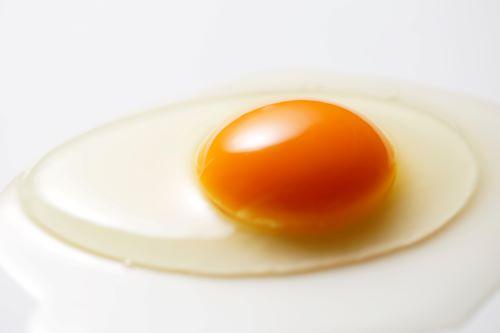

納豆は冷蔵庫に欠かせない!そんな人も多いことであろう。そんな日本人の生活に深く馴染んでいる納豆だが、実は相性の悪い組み合わせなるものが存在する。それが卵、とくに生卵の卵白だ。ここでは、なぜ相性が悪いのかについて解説をしていこう。

ビオチンと卵白

納豆と卵白の相性が悪いといわれるゆえんは、ビオチンとアビジン、ふたつの栄養素にある。ビオチンとは、アミノ酸代謝や糖生成に深く関わっている水溶性ビタミンのことである。不足するとアトピーなどの皮膚炎や食欲減退、鬱、脱毛などの皮膚疾患を引き起こす可能性がある。(※1)納豆をはじめ、さまざまな食材に含まれているため、欠乏することは少ないが生の卵白を大量に食べる人は例外だ。というのも、卵白に含まれるアビジンがビオチンと結合すると身体への吸収が阻害されてしまうのだ。(※2)

このため、食べ合わせが悪いといわれるのだ。しかし、これは生の卵白を大量に摂取した場合に起こることである。日頃、納豆と卵を食べていても過剰摂取でなければ問題はない。それでも気になるという場合は、卵黄だけにする、半熟卵や温泉卵にするという工夫をするといいだろう。

2. 納豆と食べ合わせが悪い薬

納豆と卵白は過剰摂取しなければ、食べ合わせ的にさほど問題がないということがわかった。ここからは、納豆と食べ合わせの悪い薬について。こちらは食べてはいけないとされるものなので、より注意が必要である。その薬との関係について詳しく見ていこう。

ワーファリンを服用

ワーファリンとは血栓を予防する薬で、血液を固まりにくくする作用がある。(※3)この作用に影響を与えるのが、納豆に多く含まれるビタミンKである。ビタミンKはワーファリンとは反対に血液凝固に関わるビタミンである。納豆は腸内でもビタミンKを産出することから、含有量以上の摂取を可能にする。結果、ワーファリンの効果を打ち消してしまうのだ。

ワーファリンを服用中は、納豆をはじめビタミンKを多く含む食品を摂取しないことを肝に銘じたい。

3. 納豆と食べ合わせがよい食材

納豆には食べ合わせの悪い食材や薬がある一方で、相乗効果でより健康的に食べることができる食材も存在する。ここでは納豆と食べ合わせのよい食材をいくつかピックアップしてお届けしていこう。

組み合わせて栄養価が増す

キムチ

キムチは乳酸菌発酵食品である。乳酸菌は善玉菌とも呼ばれ、腸内で悪玉菌の繁殖を抑制し、腸内の菌のバランスを取る作用がある。結果、コレステロールを下げたり、免疫機能を高めるなど、幅広い活動をしてくれる身体に嬉しい菌なのだ。(※4)

納豆に含まれる納豆菌の代謝物は、キムチの乳酸菌のエサになる。このため、納豆とキムチを一緒に食べるとキムチの乳酸菌がいつもより活発に働くのだ。双方生で食べられるので、加熱に弱い菌の減少を防ぐこともできる。両者は最強のコンビとも呼べるだろう。

ねぎ

納豆にはビタミンB1が多く含まれている。このビタミンB1は、糖の代謝に欠かすことのできない存在で、加工品などを多く摂取する人はとくに不足しがちな栄養素である。このビタミンB1の消化吸収を助け、効率よく取り入れるために活躍してくれるのが、ねぎだ。これはねぎに含まれている独特の香りを担う硫化アリルの効果。ニラや玉ねぎにも含まれている。(※5)

アボカド

納豆は数多くの栄養を含んでいる。しかし、ビタミンCの含有量が少ない。このため、バランス力をアップするためにビタミンCの多い食材と組み合わせるのもおすすめである。アボカドは味わい的にも相性がいい。

結論

納豆は卵白と一緒に摂取すると大切な栄養素ビオチンの吸収に弊害が起きる。ただし、これは大量の卵白を食べたときに起こることなので、日常的にはさほど気にすることはない。ワーファリンという薬に関しては納豆が効果を打ち消す可能性があるので、注意したい。健康効果をさらに高めてくれる組み合わせを参考に、納豆をもっと美味しくいただきたい。

(参考文献)

※1:公益財団法人 長寿科学復興財団「ビオチンの働きと1日の摂取量」

※2:国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「ビオチン解説」

※3:独立行政法人医薬品医療機器総合機構「Q3ワルファリンを飲んでいますが、納豆、クロレラ、青汁などの摂取を避けるように指導されました。なぜ、食べてはいけないのですか?」

※4:厚生労働省「乳酸菌」

※5:JA長生「ひとくちメモ」