目次

1. 卵サイズごとに黄身の量は違う

日本人が1年に消費する卵の量は、1人当たり300個を超えるとされている。常備食材として卵は日常的に食べられているが、サイズと黄身の関係を疑問に思う方もいるだろう。卵は黄身、白身、殻から成り立っている。MやLといった卵のサイズと黄身の量は、どのような関係にあるのだろうか。

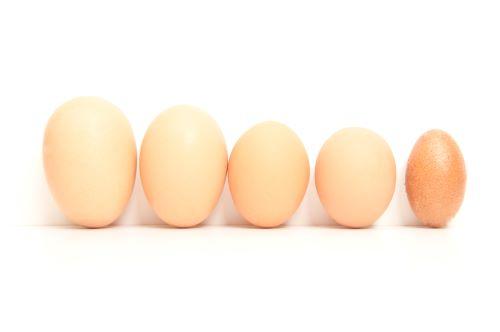

大きさと比例している

結論からいえば、卵のサイズと黄身の量は比例している。厳密には、鶏の年齢や種類によっても、卵のサイズと黄身の量のバランスは異なる。しかし日本養鶏協会によれば、一般的に白身が6、黄身が3、卵の殻が1という割合になる。つまり卵が大きくなればなるほど、黄身の量は必然的に増えることになる。またMサイズの卵の黄身の比率は、ほかのサイズの卵に比べて大きい傾向にあるという報告もある。

2. 卵サイズごとの黄身の量

それでは具体的に、それぞれのサイズの卵の黄身の量がどのくらいになるのか、数字で見てみよう。卵の重さに対して黄身がどのくらいのグラム数になるのか、計算する。

卵の重さと黄身の重さ

卵のサイズの重さに対し、黄身の量はどのくらいになるのか。日本養鶏協会が発表している比率を参考に、黄身の量を紹介する。

MSサイズ(52~58g)→15.6~17.4g

Mサイズ(58~64g)→17.4~19.2g

Lサイズ(64~70g)→19.2~21g

2Lサイズ(70~76g)→21~22.8g

つまり、サイズの小さな卵と大きな卵では、黄身の量に最大で7gほどの差があることがわかる。

3. 卵サイズごとの特徴

卵は、スーパーで売られているサイズ以外にも、業務用にさまざまな大きさのものが生産されている。現在のサイズは、SS~2Lの6段階に分類されている。それぞれの卵にはどんな特徴があるのか。これを機会に卵のサイズと特徴について紹介する。

SSサイズとSサイズ

SSサイズ 40~46g (パッケージの表示色は茶色)

Sサイズ 46~52g(紫色)

卵のサイズのなかでも最も小さいSSとSサイズは、生産が安定しないため一般的な市場には出ていないことが多い。卵を産み始めたばかりの鶏によって生まれることが多く、カロリー制限をしている人向きの大きさである。

MSサイズとMサイズ

MSサイズ 52~58g(青色)

Mサイズ 58~64g(緑色)

MSサイズの卵は生後5~8か月の鶏によって生まれることが多く、レストランなどでトッピング用として使われることが多い。Mサイズはスーパーでもよく見られる大きさで、卵黄と卵白のバランスが最もよいといわれている。生食にも便利で、供給も安定しているのがMサイズの卵である。

Lサイズと2Lサイズ

Lサイズ 64~70g(橙色)

2Lサイズ 70~76g(赤色)

Lや2Lサイズの卵は、生後10か月以上の成熟した鶏によって生産される。Lサイズは家庭用として使いやすい大きさであるが、2Lサイズは皮が薄く、卵の盛り上がりが低い。業務用に卵を攪拌する必要がある場合には便利なサイズといえるだろう。

結論

卵の黄身の量は、通常は卵のサイズに比例して多くなる。もちろん、鶏の種類や生産する状況によっては、これらの割合も多少は前後する。卵の規格は現在、6つに分けられている。卵が小さいほど黄身の量も少なくなるが、理想的な割合はMサイズとされている。家族の状況や作る料理によって、卵のサイズを適切に選び、黄身の量も調節してみてほしい。

監修管理栄養士:児玉智絢

経歴:女子栄養大学栄養学部を卒業後、管理栄養士免許を取得。食品メーカーの商品開発などを経験後、フリーランスとして栄養・健康分野の記事監修を中心に活動中。