1. 襖の種類

襖は大きく分けると4種類ある。業者に襖の張り替えを依頼したいときや、襖本体を購入するときの参考にしよう。

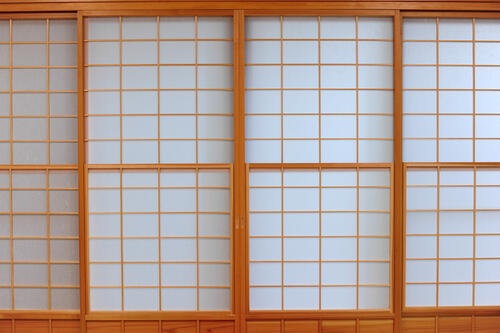

本襖

昔からある種類の襖で、押し入れの襖に使われていることが多い。内部には障子のように格子状に木材が組まれていて、その上から紙を何枚にも重ねている。何度でも張り替えでき、通気性がよいのが特徴だ。表面を押してみると木の骨組みがあるのがわかる。

戸襖(板襖)

和室と洋室の仕切りとして使われていることが多い。骨組みの上に合板を貼り、その上から壁紙や襖紙を重ねている。片面は襖紙、もう片面は壁紙が貼られているものも多い。この種類は重量があるが丈夫なのが特徴だ。叩くとコンコンとかたい音がする。

発泡スチロール襖

最近の住宅に使われていることが多い、量産タイプの襖。芯材に発泡スチロールを使い、その上にアルミ箔、襖紙を重ねて貼っている。軽量で安価なのが特徴で、叩くと鈍い音がする。

ダンボール襖

こちらも最近の住宅に使われていることが多い量産タイプの襖だ。芯材にダンボールを使い、その上にアルミ箔、襖紙を重ねて貼っている。軽量で安価なのが特徴で、叩くと鈍い音がする。

そのほかの呼び名

柱と柱の間に襖が何枚入っているかによっても呼び方は異なる。2枚の場合は「2枚立ち(にまいだち)」、4枚の場合は「4枚立ち(よまいだち)」という。また、天井に近い位置の襖を「天袋(てんぶくろ)」、床に近い位置の襖を「地袋(じぶくろ)」と呼ぶこともある。

2. 襖のサイズと厚み

襖は部屋に合わせてオーダーメイドで作られている場合も多く、さまざまなサイズがある。一般的によく使われているのは標準サイズの襖だが、やや大きめの幅広、丈長や、小さめの中間、半襖などもあるので覚えておこう。

標準サイズ

幅約90cm、高さ約170~180cmのサイズの襖は、標準サイズと呼ばれている。その中でも高さが5尺7寸(約171cm)の襖は五七(ごしち)、5尺8寸(約174cm)の襖は五八(ごはち)という。

幅広・丈長

襖の幅が90cmを超えるものは「幅広(はばひろ)」、襖の高さが174cmを超えるものは「丈長(たけなが)」と呼ばれている。

中間・半襖

襖の高さが約60~90cmのものは「半襖(はんぶすま)」、約90~150cmのものは「中間(ちゅうま)」と呼ばれている。

天袋・地袋

天井に近い場所にある天袋、床に近い場所にある地袋はどちらも高さが約40~60cmのサイズとなっている。

襖の厚み

襖を取り付ける際にはサイズだけでなく、厚みのチェックも欠かせない。襖の厚みは本襖と戸襖で異なっている。本襖の厚みは約20mm。発泡スチロール襖とダンボール襖も同じ約20mmの厚みがある。戸襖(板襖)は約27~35mmとほかの襖よりも厚みがある。本襖と発泡スチロール襖、ダンボール襖は見た目では見分けがつきづらく、触ってみないとわからないが、戸襖の場合は厚みがあるため見た目だけでも判断が可能だ。

3. 襖の測り方

襖の寸法を測るときには、金属製のメジャーを使うと正確に測ることができるのでおすすめだ。ここでは襖の張り替えを業者に依頼するときなどに知っておきたい、襖本体のサイズの測り方をご紹介する。新しく購入したいときなど、襖本体がない場合には襖を取り付ける枠のほうのサイズを図っておこう。

襖本体のサイズの測り方

襖本体のサイズは、取り外して横に寝せた状態で測るようにしよう。襖の幅と高さを測るときには、木枠の外側から外側までをmm単位で計測する。使っているうちに歪んだりすり減ったりしている場合もあるため、2、3か所位置を変えて測っておくと確実だ。襖には溝に差し込む部分だけが細くなっているものもあるが、その場合も一番長い箇所の長さを測るとよいだろう。

襖を取り付ける枠の部分の測り方

襖本体がない場合には、取り付ける枠の部分のサイズを測定しよう。幅は襖を取り付ける場所の左右の柱の内側を測る。高さは溝の深さを除いた内側の部分を測ろう。このときも2、3か所位置を変えて測るのが安心だ。また、襖を取り付ける溝の部分の幅は21mmのはずなので確認しておいてほしい。溝と溝の間の幅は9mm、12mm、15mmの3種類があり、どれかに当てはまるはずだ。自宅の襖はどのタイプなのか計っておこう。

結論

今回は襖の種類やサイズ、測り方などをご紹介した。サイズを正しく測れていないと、せっかく新しい襖を購入したのに取り付けられなかった、なんてことにもなりかねない。業者に依頼する前に襖の種類やサイズを確認しておこう。