1. A4用紙を三つ折りにした場合の封筒の最適サイズは?

A4用紙を三つ折りにした場合の封筒の最適サイズをご存じだろうか?そもそもメーカーによってサイズが異なるのでは、などといった疑問も出てくるが、どうなのだろうか。

A4用紙三つ折りは長形3号または洋形4号封筒が最適

A4封筒を三つ折りにした際に最適な封筒は、縦に入れる場合は長形3号、横に入れる場合は洋形4号封筒である。具体的なサイズを見た場合、まずA4用紙の長辺は297mm、短辺は210mmだ。次に長辺を三つ折りで3等分した場合99mmとなる。

一方長形3号封筒は235mm×120mmとなり、三つ折り用紙を正確に折って封入した場合、長辺には25mm、短辺は21mmの余裕がある。これはもっとも適当な余裕幅といえるだろう。

洋形4号封筒は235mm×105mmとなり、縦入れの場合に比べ短辺の余裕は6mmとなる。洋形の封入口は長辺となっているので、縦入れの場合より余裕がなくても問題なく出し入れが可能なため、このサイズがもっとも適当といえる。

一方長形3号封筒は235mm×120mmとなり、三つ折り用紙を正確に折って封入した場合、長辺には25mm、短辺は21mmの余裕がある。これはもっとも適当な余裕幅といえるだろう。

洋形4号封筒は235mm×105mmとなり、縦入れの場合に比べ短辺の余裕は6mmとなる。洋形の封入口は長辺となっているので、縦入れの場合より余裕がなくても問題なく出し入れが可能なため、このサイズがもっとも適当といえる。

基本的に封筒サイズは標準化されている

封筒サイズは基本的にはJIS規格によって標準化されており、長形2号・3号・4号・40号・6号・角形0号・2号・20号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・洋形1号・2号・4号・6号がある。それぞれのサイズには、たとえばB5縦二つ折り、A4横四つ折りなど適合する参考サイズがある。

つまり、JIS規格で標準化されているものに関しては、基本的にいずれのメーカーの製品であってもサイズは同じである。JIS規格によると、長形3号もしくは洋形4号封筒に適合する内容物はA4横版三つ折りとなっている。

ただし、実際には「長形1号」「洋形長3号」などのように、JIS規格にない呼称の封筒も市販されていることも覚えておいてほしい。

つまり、JIS規格で標準化されているものに関しては、基本的にいずれのメーカーの製品であってもサイズは同じである。JIS規格によると、長形3号もしくは洋形4号封筒に適合する内容物はA4横版三つ折りとなっている。

ただし、実際には「長形1号」「洋形長3号」などのように、JIS規格にない呼称の封筒も市販されていることも覚えておいてほしい。

2. A4用紙を三つ折りにする折り方

A4用紙を三つ折りにしようとして、およその位置を決めて折ったところ、うまく折れずに折り筋を2本3本とつけてしまったことはないだろうか?いったんつけてしまった折り筋は消せないため、ここでは、間違った折り筋をつけないための、三つ折りの方法について紹介する。

定規がなくても正確に折る方法

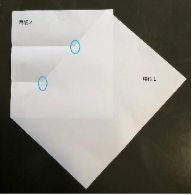

手元に定規がなくても、実際に折りたい用紙以外に、もう一枚、ガイドとして使用できるA4用紙があれば、正確な三つ折りができる。以下、実際に三つ折りしたい用紙を用紙1、ガイドとして用いる用紙を用紙2として説明する。

正確な三つ折りを折る方法

1.用紙2を長形封筒に入れる場合の折り方で、四つ折りにする。

2.用紙2をいったん開き、上下いずれかの端を再度折り込み、四等分されたうちの1区分を見えない状態にする。この時点で、用紙2は残り3区分だけ見える状態となっている。

3.用紙2の対角線と用紙1の長辺が重なるように用紙1を置き、用紙2、用紙1それぞれ一方の角と角を合わせる。

4.3で合わせた角とは反対側の用紙1の角が、用紙2の短辺側の辺上にぴったり合うまでずらしていき、用紙1の角と用紙2の辺が重なった時点で手を止める。

5.この時、用紙1の長辺と、用紙2につけた2本の折り目、それぞれが合う位置を目安に用紙1を折ると、正確な三つ折りが完成する。

2.用紙2をいったん開き、上下いずれかの端を再度折り込み、四等分されたうちの1区分を見えない状態にする。この時点で、用紙2は残り3区分だけ見える状態となっている。

3.用紙2の対角線と用紙1の長辺が重なるように用紙1を置き、用紙2、用紙1それぞれ一方の角と角を合わせる。

4.3で合わせた角とは反対側の用紙1の角が、用紙2の短辺側の辺上にぴったり合うまでずらしていき、用紙1の角と用紙2の辺が重なった時点で手を止める。

5.この時、用紙1の長辺と、用紙2につけた2本の折り目、それぞれが合う位置を目安に用紙1を折ると、正確な三つ折りが完成する。

おおよその位置での簡単な折り方

次に、正確に三等分する必要がない場合におすすめの、簡単な折り方について紹介する。

簡単に三つ折りを折る方法

1.A4書類のタイトルもしくは件名が上になるように置き、上側一方の角を反対側の角のある長辺に持っていき、長辺上の辺と角の合う位置を目印にし、下から上に向けて1回目を折る。この際、上下逆にすると、封筒に入れる際、幅の短い方が上になってしまうので注意してほしい。

2.次に、上から下へ向けて残りの部分を半分に折れば三つ折りの完成だ。

2.次に、上から下へ向けて残りの部分を半分に折れば三つ折りの完成だ。

上記の方法の場合、それぞれの区分の縦幅は、当初目印をつけて折った部分は87mm、残りを半分にした部分は105mmと105mmであり、13mmの幅の違いがある。

縦幅を計算で導くと下記となる。

A4用紙の短辺210mm-長辺297mm=87mm

残りの縦幅:長辺297mm―87mm=210mm

210mm÷2(等分)=105mm

長形3号封筒を使用するのであれば、封筒の短辺は120mmなので、この折り方でも、出し入れする際不都合はない。

A4用紙を、正確に三等分する必要がない場合は、この方法でもよいだろう。

縦幅を計算で導くと下記となる。

A4用紙の短辺210mm-長辺297mm=87mm

残りの縦幅:長辺297mm―87mm=210mm

210mm÷2(等分)=105mm

長形3号封筒を使用するのであれば、封筒の短辺は120mmなので、この折り方でも、出し入れする際不都合はない。

A4用紙を、正確に三等分する必要がない場合は、この方法でもよいだろう。

3. A4用紙を三つ折りにして封筒に入れる方法

三つ折りにした書類を封筒に入れる際のマナーはあるのだろうか。ご祝儀などでお札を封筒に入れる場合にマナーがあることはよく知られているが、書類の場合はどのようになっているのだろうか。

折る順番は下側が先

三つ折りにする際には、最初に下側を折り次に上側を被せるように折るという方法が正しい。封筒に書類を入れる前に、まずこの基本を覚えておこう。

長形3号封筒に入れる方法は宛名位置を左上にする

長形3号封筒に入れる場合、縦書きの書類であれば宛名の部分、横書きの書類であれば主に日付が記載されている左上の部分が封筒の上部になるように入れるとよい。宛名が下にならないように入れると覚えておくとよいだろう。

洋形4号封筒に入れる方法は宛名位置を右下にする

洋形4号封筒に入れる場合、封筒の正面から見て右下に宛名もしくは書類の右上の部分が来るように入れるとよい。ここで注意するポイントとしては、封筒の裏側からでなく宛名を記載する表面から見て右下ということである。切手を貼る位置の下と覚えておくとよいだろう。

結論

A4用紙を三つ折りにする場合に知っておくと便利な豆知識について紹介した。何気なく受け取っている封筒入りの書類であるが、いざ自分で送ろうとした際には何かと疑問が生じるものである。今回紹介した内容を、いざというときの参考にしてほしい。

この記事もcheck!