1. 結婚式のご祝儀の相場は?

結婚式のご祝儀の相場は、披露宴の食事や引き出物などのもてなし(1人1.5万~2万円)に、お祝いの気持ちをプラスして「3万円」を包むのが一般的だ。ただし兄弟や親族、お世話になった上司の結婚式の場合などは、相場より多めに包んだほうがよい場合もある。相場は以下の通りだが、新郎新婦との関係性によって金額を考えよう。

友人・職場の同僚 3万円

上司・部下 3~5万円

兄弟・甥っ子姪っ子 5~10万円

友人・職場の同僚 3万円

上司・部下 3~5万円

兄弟・甥っ子姪っ子 5~10万円

ご祝儀の金額は奇数にする

お祝い事において偶数は縁起がよくないとされているので、ご祝儀の金額は奇数になるように包むのがマナーである。ただし、例外として末広がりの「8万円」やキリのいい「10万円」はOKだ。くれぐれも縁起がよくないとされる「4万円」と「9万円」は避けるようにしよう。

夫婦・子ども連れで出席する場合

夫婦や家族で結婚式に招待された場合は、ご祝儀は全員分まとめて用意するのがマナーである。夫婦で招待された場合、1人3万円ずつとすると夫婦で合計6万円になるが、偶数は避けて5万円とするのが一般的だ。新郎新婦との関係性を考え、その金額では少ないと感じるようなら、差額分を品物として贈るという方法もある。

また子ども連れで参列する場合、子どもが小学生の場合は1万円、中学生の場合は2万円を目安にご祝儀をプラスして包む場合が多い。

また子ども連れで参列する場合、子どもが小学生の場合は1万円、中学生の場合は2万円を目安にご祝儀をプラスして包む場合が多い。

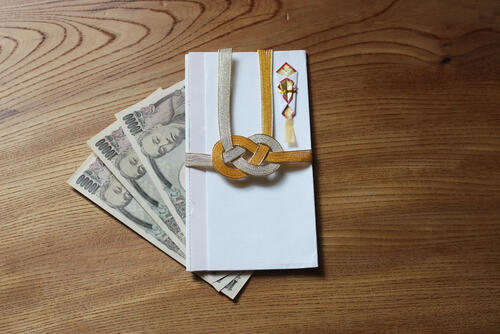

2. 結婚式のご祝儀袋の選び方

次に結婚式のご祝儀袋の選び方について解説する。ご祝儀袋は文房具店やデパートなどで購入することができる。

結び切りの水引きが付いたものを選ぶ

結婚式は一度きりのお祝いという意味を込めて、一度結んだらほどけない「結び切りの水引き」が付いたご祝儀袋を選ぶのが基本である。結び直しができる「蝶結びの水引き」は出産祝いや入学祝いなど、結婚式以外の慶事のときに使用するものなので選ばないようにしよう。

金額につり合ったご祝儀袋を選ぶ

結婚式のご祝儀袋は中に入れる金額と格を合わせるのがマナーである。3万円のご祝儀を豪華なご祝儀袋に入れて渡すのは失礼にあたるので、金額とのバランスを考えてセレクトしよう。

- 1万円(欠席の場合など) 水引きがプリントされたもの

- 2~3万円 紅白や金銀の「結び切り」または「あわじ結び」のスタンダードなもの

- 5万円以上 上質な和紙を使用したもの、豪華にアレンジされたもの

先輩や上司の結婚式では白のご祝儀袋を選ぶ

最近ではカジュアルでオシャレなご祝儀袋も増えているが、先輩や上司の結婚式ではスタンダードな白のご祝儀袋を選ぶのが無難だ。親しい友人や後輩の結婚式では、カラフルなものや個性的なデザインのものをセレクトすると喜んでもらえる場合もあるだろう。

3. 結婚式のご祝儀袋の入れ方

最後に、ご祝儀袋の入れ方にもいろいろなマナーがあるので確認しておこう。

ご祝儀袋の入れ方

ご祝儀袋に入れる紙幣には新札を用意するのがマナーなので、銀行や郵便局などで早めに両替しておこう。紙幣はすべての向きをそろえ、紙幣の表が手前を向くようにして中袋に入れる。紙幣を取り出すときに人物の肖像画が最初に見えるようにするのが正しい入れ方だ。

ご祝儀袋のたたみ方

ご祝儀を入れた中袋をご祝儀袋で包むときにもマナーがある。結婚式のご祝儀の場合、「幸せがこぼれないように」という意味を込めて、下向きに折り返されているほうが内側、上向きに折り返されているほうが外側になるように折りたたもう。ちなみに、お悔やみのときには逆に下向きに折られているほうを外側にするのがマナーである。

ご祝儀袋の書き方

ご祝儀袋の水引きの下には、濃い黒の筆ペンを使ってフルネームを記入する。夫婦連名のご祝儀の場合、右に夫の名前、左に妻の名前を書くのが正式な書き方だ。中袋の表に記入する金額は旧字体の漢数字で書くという習わしがある。

1万円 壱萬円

2万円 弐萬円

3万円 参萬円

5万円 伍萬円

7万円 七萬円

8万円 八萬円

10万円 拾萬円

新郎新婦があとでご祝儀をあらためるときのために、裏側には必ず住所と氏名を記入しよう。

1万円 壱萬円

2万円 弐萬円

3万円 参萬円

5万円 伍萬円

7万円 七萬円

8万円 八萬円

10万円 拾萬円

新郎新婦があとでご祝儀をあらためるときのために、裏側には必ず住所と氏名を記入しよう。

袱紗に包んで持っていく

結婚式の受付のときに、ご祝儀袋をそのままバッグから出して渡すのはマナー違反である。袱紗に包んで持っていき、受付の直前で袱紗から取り出して渡すようにしよう。

結論

今回は結婚式のご祝儀のマナーについて解説した。結婚式に出席する機会はそれほど頻繁ではないので、時間が経って忘れてしまっていたマナーもあったのではないだろうか。久しぶりの結婚式のときには失礼のないように、今一度マナーを確認しておこう。