1. 潤滑剤とは?どんな効果がある?

そもそも潤滑剤とはどういったモノなのだろうか?「潤滑」の言葉の意味や潤滑剤の働きなど、基礎知識から身につけていこう。

潤滑剤は摩擦や摩耗を低減するためのもの

潤滑剤の役割は、たとえば金属同士なら摩擦を低減し摩耗を防ぐ(遅らせる)ことにある。どんなに平坦に見える金属でも、表面はかすかに凹凸がある。そのかすかな凹凸同士が触れ合うたび、擦れ合うたびに生じるのが摩擦だ。金属製品からギシギシ、キーキーといった軋み音が鳴るのも、多くは摩擦によるものである。

摩擦を繰り返すうちに少しずつ凹凸が削られ、やがてすり減ってしまう。このすり減りが摩耗だ。たとえば機械類なら、摩耗が激しくなると作動不良を起こすおそれがある。工場の製造機械などであれば、生産性や品質の低下を招くだけでなく、作動不良がケガにつながるおそれもある。

潤滑剤は、素材同士の摩擦を減らして動きを滑らかにしたり、摩耗を防ぐクッションのような役割を果たしたりする。金属製品でいえば、潤滑剤を表面に塗布して摩擦や摩耗を大きく減らすことで、作動不良といったトラブルを未然に防ごうとしているわけだ。

摩擦を繰り返すうちに少しずつ凹凸が削られ、やがてすり減ってしまう。このすり減りが摩耗だ。たとえば機械類なら、摩耗が激しくなると作動不良を起こすおそれがある。工場の製造機械などであれば、生産性や品質の低下を招くだけでなく、作動不良がケガにつながるおそれもある。

潤滑剤は、素材同士の摩擦を減らして動きを滑らかにしたり、摩耗を防ぐクッションのような役割を果たしたりする。金属製品でいえば、潤滑剤を表面に塗布して摩擦や摩耗を大きく減らすことで、作動不良といったトラブルを未然に防ごうとしているわけだ。

2. 潤滑剤の種類と使い方について

潤滑剤には「液体潤滑剤」「半固体潤滑剤」「固体潤滑剤」といった種類があり、それぞれ適した用途が異なる。特徴や主な用途をまとめたので参考にしてほしい。

液体潤滑剤

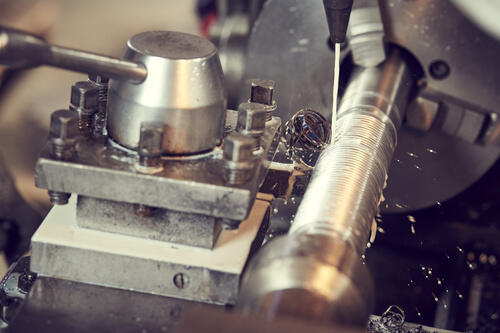

一般的に潤滑油と呼ばれているのが液体潤滑剤だ。浸透性が高く、ごくわずかなスペースにも入り込んで油膜を形成できるのが特徴だろう。ミシンなどに用いられるオイルや、自転車や電動工具など幅広く用いられるシリコンオイルなどがある。そのほかチェーンのメンテナンスや、錆びて固まったネジを緩めるときなどに使われる防錆・浸透潤滑剤、金属の加工(切削など)に用いられる切削油も液体潤滑剤の一種だ。

半固体潤滑剤

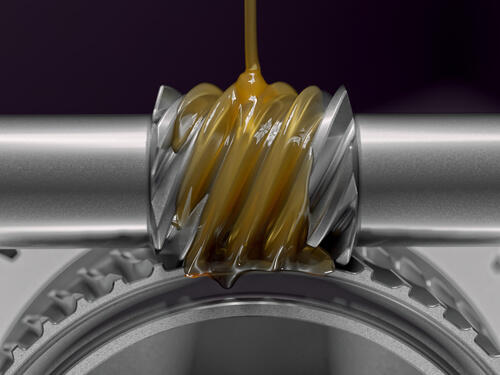

半固体潤滑剤にはグリースやコンパウンドといったタイプがあり、たとえばシャッターや車のシートのレールなど、荷重がかかりやすい場所への使用が向いている。グリースは液体潤滑剤と違って浸透性がないため、組み立てるときにあらかじめ塗布しておくか注入するといった方法が一般的だ。耐熱性や耐水性に優れ、長期間作用するのもグリースの大きな特徴だろう。コンパウンドには、潤滑とあわせてクッション性や防錆性などがある。

固体潤滑剤

液体潤滑剤や半固体潤滑剤が使えない場所への使用に向いているのが、固体潤滑剤だ。塗布したその場所で固形の油膜を形成する。繰り返す摩擦に対する耐久性に優れているほか、焼き付きにも強い。そのため歯車や高温になる場所などへの使用にも適している。

3. おすすめの潤滑剤を紹介

最後に、おすすめの潤滑剤を3つほど紹介しよう。いずれもスプレータイプで、日常的に使用するケースが多いことが想定される潤滑油、グリースをピックアップした。

呉工業「5-56」

自転車や精密機器、戸車など身の回りの幅広いパーツに使用できる潤滑剤で、防錆や防湿、洗浄といった用途も可能だ。1つ持っていて損はないだろう。

WAKO'S「スプレーグリース」

耐摩耗性や耐水性に優れたグリーススプレーがこちら。付着性が高く、塗布した場所にしっかり残る。機械の摩擦面、ドアの蝶番(ヒンジ)などに適した潤滑剤だ。

信越化学工業「シリコーンスプレー」

プラスチックやゴムの潤滑、ツヤ出しなどに使えるほか、カッターの刃に粘着物が付着するのを防ぎたいときも使える。離型性に優れ、焼き付きにくいのも特徴だ。

結論

潤滑剤は、素材同士の摩擦や摩耗を低減させるためのアイテムだ。うまく使うことで、身の回りのいろいろな製品を長持ちさせることができるだろう。潤滑剤には液体や半固体、固体などの種類があり、適した用途が異なる。特徴を把握して上手に使い分けよう。