目次

- 1. 冷暗所とは?常温や冷蔵との違いも解説

- 2. ご家庭内で冷暗所になりうる場所とは?

- 3. 冷暗所での保存が適している食品とは?

- 4. 冷暗所で食品を保存する際の注意点とは?

- 5. アウトドアでも重宝する!冷暗所を自分で作る方法とは?

- 6. 冷暗所とはどんな場所かを正しく理解し、食品を適切に保存しよう

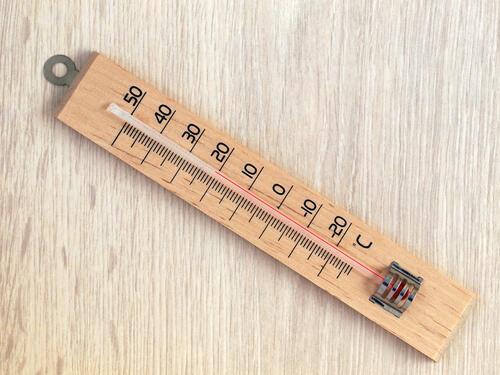

- 温度1〜15℃程度

- 直射日光が当たらない

- 風通しがよい(または湿気が溜まりにくい)など

1. 冷暗所とは?常温や冷蔵との違いも解説

さっそく、冷暗所とはどういった場所を指すのか確認していこう。

「冷暗所」の明確な定義は存在しない

「JAS法(日本農林規格等に関する法律)」や「食品衛生法」などを見ても、冷暗所に関する具体的な定義らしき記述は確認できない。すなわち冷暗所に定義はないと結論付けられる。

【日本薬局方では「冷所」を1〜15℃としている】

医薬品や医療機器などに関するさまざまな基準を定めた「日本薬局方」では、冷所を「1〜15℃」としている。食品の保存などにおける「冷暗所」とはやや異なる解釈になるかもしれないが、ひとつの目安にはなるかもしれない。

一般的にいわれている「冷暗所」とは?

冷暗所に明確な定義はないが、一般的な「冷暗所」の基準というか目安のようなものは、こうした条件が当てはまる場所だろう。

冷暗所と「常温」や「冷蔵」との違いは?

【常温とは】

常温とは私たちのごく一般的な生活空間の温度であり、JIS規格では5〜35℃と定められている。食品の種類で適切な保存・保管温度が変わるため、常温の設定は食品メーカーによって異なるが、10〜15℃とされることが多い。

【冷蔵とは】

一方の冷蔵とは、ざっくりいえば冷蔵庫である。温度はJIS規格で定められている、0〜10℃が基準となる。

【冷暗所との違いは】

冷暗所は常温よりも涼しく、冷蔵庫のように温度が低すぎない場所と捉えることができる。たとえば常温の中でも、直射日光が当たらず常に温度が低く保たれている場所などは冷暗所となりうる。

2. ご家庭内で冷暗所になりうる場所とは?

では、ご家庭の中でどういった場所が冷暗所となりうるのか、具体的に考えてみよう。

パントリーや床下収納

パントリーや床下収納は冷暗所として使える。パントリーは生活空間にあるため常温に近いが、温度管理や湿度管理が適切になされていれば冷暗所となりうる。また床下収納は直射日光が当たらず外気温にも左右されにくいため、冷暗所としての適温に保ちやすい。ただし湿気が溜まることもあれば、建物の構造によっては夏場に熱がこもることもある。

シンク下の収納スペース

シンク下の収納スペースも冷暗所となりうる。直射日光が当たらず、比較的低温に保たれるためだ。ただし湿気が溜まりやすいため除湿剤などで上手にコントロールすることが大切だ。また食品などを保存する際は害虫の発生などにも注意しよう。

冷蔵庫(野菜室)

冷蔵庫の中でも、野菜室の温度はやや高めの3〜7℃に設定されている。したがって冒頭でお伝えした一般的な冷暗所の温度の範囲内だ。扉が閉まっていれば文字通り「暗所」となるうえ、外気温などの影響を受けないため、もしかするともっとも「冷暗所に適した場所」といえるかもしれない。

ベランダの日陰や玄関

室内の収納スペースだけではなく、ベランダの日陰や玄関なども冷暗所として使えることがある。季節にもよるが、春秋や冬などは温度が上がりにくい場所であるためだ。ただし家の構造や環境によっては高温多湿という場合もある。たとえば玄関が西陽をモロに受けるといった場合、玄関に熱がこもる場合がある。保存する前に温度や湿度を調べておくとよいだろう。

ただし季節などによって異なる

上述した各収納スペースのうち、野菜室以外は温度や湿度の変化に影響を受けることがある。分かりやすいところでベランダは、夏場になれば日陰でもかなり高温になるといった具合だ。したがってご家庭内で冷暗所を選ぶ際は、季節によって使い分けることを想定して複数箇所、見つけておくとよいだろう。

3. 冷暗所での保存が適している食品とは?

冷暗所での保存や保管に適している食品について知っておこう。

米や小麦粉、片栗粉など

これらは害虫が発生するリスクが高いため、常温よりも冷暗所での保存が望ましい。夏場や梅雨時期などは、米はより温度の低い冷蔵庫での保存もおすすめだ。また小麦粉は冷暗所でもダニが侵入してくることがある。密閉容器に入れて保存しよう。

オリーブオイルなどの油類

一般的な調理油やオリーブ油などは直射日光で劣化したり酸化したりするため、冷暗所で保存するとよい。ただしオリーブ油などは低温で固まることがあるため、極端に温度が低い場所での保存は控えよう。具体的には10〜15℃程度がよいだろう。

じゃがいもや玉ねぎなど一部の野菜類

じゃがいもを冷蔵庫で保存すると水分が抜けて、美味しさが損なわれる。また光を浴びると芽が出やすくなる。こうしたことから、じゃがいもは冷暗所での保存が適している。玉ねぎは湿度に弱いため、一定の湿度がある冷蔵庫の野菜室に保存してしまうと旨味や栄養価が落ちるおそれがある。こちらも湿気の少ない冷暗所で保存するのがおすすめだ。

酒(料理酒も含む)

酒は光や急な温度変化によって品質が劣化しやすい。直射日光が当たらず、低温に保たれている冷暗所で保存しよう。

そのほか冷暗所での保存・保管が指定されている食品

上記で紹介した以外にも、冷暗所での保存や保管が指定されている食品は多数ある。パッケージなどに記載があるものは、その通りに従って適切に保存・保管しよう。

判断に迷うときはメーカーに問い合わせるのが確実

各食材の保存方法や保管場所に迷うとき、より詳しく知りたいときなどは、メーカーに問い合わせて確認しておこう。

4. 冷暗所で食品を保存する際の注意点とは?

冷暗所で食品を保存する際の注意点を解説する。ここまでで触れている内容もあるが、おさらいの意味で改めて整理しておこう。

温度や湿度、衛生管理をきちんとおこなうことが重要

湿度や温度は、高くても低くても食品の劣化を招くおそれがある。冷暗所に保存した場合でも温度管理・湿度管理は怠らずにきちんとやっておこう。それにより、食品を保存する場所として適切かどうかも見えてくるはずだ。

また食品を扱うため衛生面も重要だ。害虫が発生しやすい環境、カビが生えやすい環境などはNGなので、温度や湿度を管理するとともに掃除をしたり、害虫が侵入したりしないかといったポイントもチェックしておこう。

熱や湿気の影響を受けやすい場所はとくに注意が必要

冷暗所となりうる場所でも、コンロの放熱や暖房による温度上昇などの影響を受けやすいのであれば注意が必要だ。たとえばシンク下など湿気が溜まりやすい場所は、除湿剤を置いたり扉を開けたりして湿度管理をしっかすることが大切になる。

5. アウトドアでも重宝する!冷暗所を自分で作る方法とは?

ご家庭内に冷暗所となりうる場所がないという場合でも、自分で作れる。簡易的ではあるが、冷暗所の作り方を知っておくとキャンプなどアウトドアでも役立つはずなのでぜひ覚えておこう。

クーラーボックスを使って冷暗所を作る方法

クーラーボックスに保冷剤をたっぷり入れて、中の温度が1〜15℃になるように調節すれば簡易冷暗所の完成だ。ふたを閉め切ると冷え過ぎるおそれがあるため、やや開けておくか適宜温度をチェックするようにしよう。

発泡スチロールを使って冷暗所を作る方法

ふた付きの発泡スチロールで冷暗所を作ることもできる。遮熱性が高く外気の影響を受けにくい発泡スチロールは、適度に穴を開けることで風通しがよくなる。保冷剤を入れれば低温状態を保てる。

ダンボールを使って冷暗所を作る方法

ダンボールそのものが冷暗所となりうる。湿気を適度に保てるため、乾燥に弱い食品なども長く保存できるだろう。逆に湿気に弱い食品であれば中に新聞紙を敷こう。新聞紙が余計な水分を吸ってくれる。ダンボールがなければ紙袋でも代用OKだ。

6. 冷暗所とはどんな場所かを正しく理解し、食品を適切に保存しよう

冷暗所とは直射日光が当たらず、低い温度に保たれており、風通しのよい場所のことである。どこを冷暗所として使うにしても、重要なのは温度や湿度の管理および衛生管理だ。同じご家庭内でも、場所によって温度や湿度は変わるし、季節によっても変化する。それぞれの食品に合った温度や湿度を確認したうえで、最適な保存方法や場所を選んでほしい。同時に、季節などによって保存場所を変えるといった工夫も取り入れよう。

結論

冷暗所とはどういった場所を指すのか、また冷暗所での保存に適している食品や保存の際の注意点、冷暗所を自分で作る方法などをお伝えしてきた。ご家庭内であればシンク下や床下収納など、冷暗所になりうる場所は多い。仮にないときでも、発泡スチロールなど身近なもので簡易的に作れるので覚えておこう。