1. 行書とは何なの?

日本語の文字には、楷書・行書・草書という3つの書体があることはご存じだろう。ここでは、行書とは何なのかについて押さえるべき3つのポイントを解説する。

行書は書きやすく読みやすい

行書とは3つの書体のうち、読みやすさと書きやすさを兼ね備えた最も実用性の高い書体といわれている。この点をそれぞれの書体と比較して解説したい。

まず読みやすさで比べた場合、最も優れているのは活字的な楷書である。書きやすさで比較した場合では行書や草書の方が楷書よりも適しているが、草書はある程度知識のある人でなければ読むのが難しい。つまり行書は、速く書くことができて読む人にも分かりやすい実用性のある書体だということが分かる。

まず読みやすさで比べた場合、最も優れているのは活字的な楷書である。書きやすさで比較した場合では行書や草書の方が楷書よりも適しているが、草書はある程度知識のある人でなければ読むのが難しい。つまり行書は、速く書くことができて読む人にも分かりやすい実用性のある書体だということが分かる。

歴史的に誕生したのは行書の方が先

行書は楷書を書き崩したものだと思われがちだが、歴史的には行書の方が楷書よりも先に誕生しており、両者は性質が異なるものである。日常使いに適している行書は手書き文書、活字的で読みやすい楷書は公文書、といった具合にそれぞれ別の役割を担って共存してきた。そのため書き順や書き方などには違いがあり、楷書は速書きしても必ずしも行書になるとは限らず、字が汚くなることも考えられる。

楷書が上手に書けなくても行書を習う意義はある

行書と楷書が性質の異なるものだということは説明した通りだ。書き方や書き順以前にそもそも目的から異なっているので、楷書が書ける、書けないにかかわらず行書は行書でいちから要素を習う必要がある。誤解されがちだが、楷書がうまく書けないからといって行書が書けないわけではないという点を認識として改めておこう。

2. 行書の特徴とは?

行書は楷書とは筆順や字の形が変わるなどいくつか特徴がある。

書き順が変わることがある

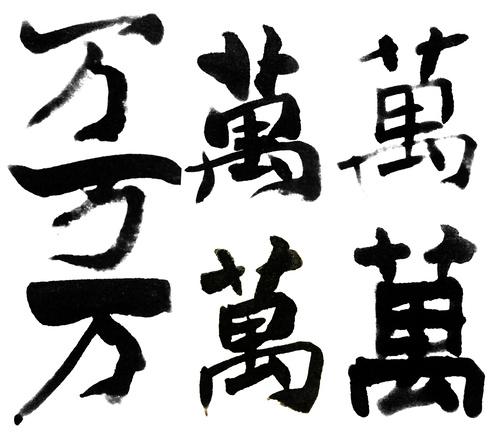

行書には、ひとつの文字に対して字の崩し方が数種類ある。そのため書き順は同じ字であっても、崩し方によって楷書と同じ場合もあれば、逆転することもあるということを覚えておこう。

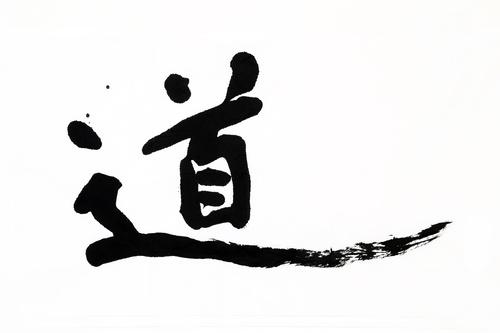

点画が曲線的で丸みがある

行書は曲線的な形で、流れるような運筆が特徴である。

止め・はね・払いなどが変化することが多い

例えば、「大・木」といった漢字は右払いが止めになるなど、楷書とは字の形が変わることが多い。また、点画を連続したり省略したりすることもある。

形が流動的

行書の大きな特徴は、書き方次第でさまざまな表現ができることだ。行書は正書ではないので厳格なルールが存在せず、その分形が流動的で書く人の個性が反映されやすい。

速書きに適している

行書は日常使いを目的としているので、スラスラと速く書ける。草書ほど大きく楷書からかけ離れているわけではないので、ほかの人が見て読みやすいのも行書の特徴だ。

3. 行書のメリットとは?

書くスピードが速くなる

行書は速く書くことを目的としているので、無駄がなくスラスラ書きやすい。誰が見ても読める字形をしているので、走り書きで電話のメモを取るなどビジネスシーンで活躍する場面が多いだろう。

見栄えが美しい

行書は流れるような字体をしているので、1文になったときに見栄えがする。優しく芸術的な表現ができるので、見ていて心地よく美しい。特に以下の場面では役立つことが多いと感じるはずだ。

・ご祝儀袋やギフトの熨斗

・手紙

・お礼状

・履歴書の作成

このほかにも、ココナラなど代筆サービスを募集しているサイトがいくつかあるので、趣味を生かして仕事にもできる。

・ご祝儀袋やギフトの熨斗

・手紙

・お礼状

・履歴書の作成

このほかにも、ココナラなど代筆サービスを募集しているサイトがいくつかあるので、趣味を生かして仕事にもできる。

4. 行書で書くときのコツとは?

行書は楷書よりもテンポよく書く書体だ。速く書くためには、ペンの動かし方やスピードなど行書特有のコツを意識する必要がある。漢字とひらがなに分けてそれぞれポイントを解説する。

漢字編:行書で書くときのコツとは

1.点画のつながりを見える線で書く

「三」や「川」という漢字であれば、2画目の線の終わりから三角目のはじめの点までを見える線で書き、「月」という字であれば、横線の2本音をつなげて書く。

2.二点画以上を一筆でつづけ書きする。

「冬」の場合字を上下に分割し、上で一筆、下手一筆としてつづけ書きする。

3.点画の形が変化する。

草冠や竹冠、点などは形を変えたり省略したりすることがある。

4.角を丸くする。

「西」や「田」などは、角に丸みを持たせる。

「三」や「川」という漢字であれば、2画目の線の終わりから三角目のはじめの点までを見える線で書き、「月」という字であれば、横線の2本音をつなげて書く。

2.二点画以上を一筆でつづけ書きする。

「冬」の場合字を上下に分割し、上で一筆、下手一筆としてつづけ書きする。

3.点画の形が変化する。

草冠や竹冠、点などは形を変えたり省略したりすることがある。

4.角を丸くする。

「西」や「田」などは、角に丸みを持たせる。

ひらがな編:行書で書くときのコツとは

1.点画をつなげて書く

「あ・お・ね・と・り」などは、書き終わりから次の書き始めにかけて見える線でつなげて書く。

2.線を短くする

「た・に・い・こ」は、楷書に比べて若干線を短くすると見栄えがよくなる。

3.線の形を変える

「ま・な・そ・し・は」は、線の形を曲線に変える。

4.点画を省略する

「と・も・れ・わ」などは、点画を省略し、優しい印象に仕上げる。

5.線にやわらかみを持たせる

「お・す・せ」は、流れるようなやわらかみのある線で書く。

漢字とひらがなのいずれの場合も、書くスピードと線の強弱を意識することが大切なポイントとなることを覚えておこう。

「あ・お・ね・と・り」などは、書き終わりから次の書き始めにかけて見える線でつなげて書く。

2.線を短くする

「た・に・い・こ」は、楷書に比べて若干線を短くすると見栄えがよくなる。

3.線の形を変える

「ま・な・そ・し・は」は、線の形を曲線に変える。

4.点画を省略する

「と・も・れ・わ」などは、点画を省略し、優しい印象に仕上げる。

5.線にやわらかみを持たせる

「お・す・せ」は、流れるようなやわらかみのある線で書く。

漢字とひらがなのいずれの場合も、書くスピードと線の強弱を意識することが大切なポイントとなることを覚えておこう。

結論

スラスラと流れるような美しい曲線が魅力の行書。速く書くことができてほかの人が見た際にも読みやすいことから、見た目が美しいだけでなく実用性も高いといわれている。ぜひ、楷書とあわせて書き方のコツやポイントを押さえておこう。