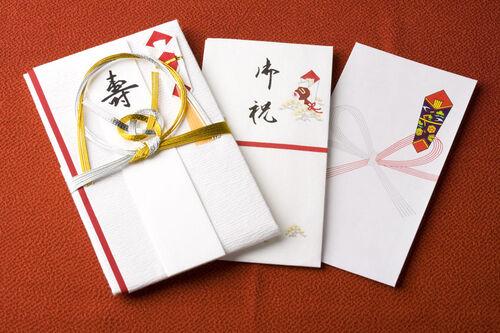

1. のし袋の名前の書き方

のし袋の名前は水引の下に書く。名前の書き方は、1名か連名か、連名の場合でも夫婦か友人かなどによって変わってくる。まずのし袋の名前の書き方を解説する。

筆か筆ペンで記入

名前の記入には毛筆を使用することが正式だが、最近では筆ペンで書くのが一般的である。ボールペンや万年筆など文字の線が細いものは使わないようにしよう。ただし、急いでのし袋を用意しなければならない場合や毛筆が苦手な方は、太めのサインペンやフェルトペンを使用してもマナー違反ではない。

1名の場合

水引の下、中央に氏名を記入する。上の名目より少し小さめに書くことがポイントだ。歪まないように落ち着いて書こう。

夫婦連名の場合

中央に夫の氏名を書き、夫の左に妻の名前を書く。相手との関係性によっては中央に妻の氏名を書いてもよいとされている。また、右に夫の名前、左に妻の名前、その中心に姓がくるように書く場合もある。

家族連名の場合

中央に夫の氏名を書き、夫の左隣から妻、子の順番で名前を書いていく。連名で書けるのは3名までだ。人数が多くて全員が書ききれない場合は、中央に世帯主の氏名を書き、氏名の左に「外家族一同」という書き方をする。

連名3名までの場合

会社のメンバーや同僚、友人など複数の場合は、職位の一番高い人の氏名を中央に書き、同じく職位順に左へと書いていく。職位に差のない、または年齢が同じ友人の場合は五十音順になるように書こう。

4名以上の連名の場合

連名では書けない4名以上の場合は、代表者の氏名を中央に書き、氏名の左に「外一同」と書く。部署単位の場合は、氏名を入れず中央に「営業部一同」などと書き、右上に社名を書こう。そして、別紙に全員の氏名と住所を書いて同封する。

2. のし袋の名目の書き方

次にのし袋の名目の書き方を解説する。のし袋の名目とは水引の上に書かれている言葉のことである。一般的によく使う名目を知っておこう。

結婚祝い

華やかなのし袋を使うことが多いのが結婚祝いだろう。結婚祝いの名目は「寿」や「御結婚御祝」である。最近では「ご結婚おめでとうございます」のような書き方をするケースも増えている。また「御礼」は、結婚式の仲人や関係者に対するお礼を贈るときに使用する。

出産祝いや入園・入学祝い

親族や知人、友人などが出産のお祝いを贈るときの名目は「祝御安産」や「御出産御祝」である。また、母親の実家から出産祝いに赤ちゃん用の洋服を贈るときは「御初着」や「御初衣」を使用する。入園・入学祝いの場合は「入園祝」や「祝入学」、卒業のときは「祝御卒業」である。

就職や成人式

就職祝いの名目は「就職御祝」である。成人式のお祝いを贈るときは「成人式御祝」で、職場や団体などが成人式の記念品を贈るときは「祝成人」を使用する。

通夜や葬式の香典

通夜や葬式に差し出す香典は、故人の宗教によって書き方が異なる。一般的に仏教では「御霊前」を使い、ほかに「御香典」や「御香料」の場合もある。また、四十九日以降は「御仏前」を使用する。故人が浄土真宗の場合は、御霊前と書けないので、通夜や葬式でも「御仏前」を使うようにしよう。

3. のし袋の中袋の書き方

中袋とはのし袋の中でお金を包む袋のことである。通常はのし袋の中にセットで入っているものだが、万が一ない場合は必ず用意しよう。中袋には金額、名前、住所を書く必要がある。それぞれ書き方を見ていこう。

金額は漢字を使う

金額の書き方は、「一、二、三」は「壱、弐、参」というように大字と呼ばれる漢数字を使用するのが正式だ。一、二、三などの数字を使うと、少し書き足すだけで数字の修正ができるため、難しい漢数字が使われている。金額は表側の中央に、3万円を包む場合は「金参萬円」という書き方をしよう。

名前と住所

裏側には名前と住所を書く。郵便番号も書いておくとより親切だろう。名前と住所がないと受け取り側が後で整理するときに、どこの誰がどれだけ包んでくれたのかが分からず、困ることがある。受け取り側への気遣いのためにも名前と住所は必ず書こう。

お金の包み方

お札の向きは揃えて、中袋から取り出したときお札の表側の肖像画が見えるように入れよう。また、お祝いに包むお札は新札がマナーである。のし袋と一緒に新札も忘れず準備しておこう。

結論

のし袋の書き方を解説した。名前、名目、中袋などのし袋の書き方にはそれぞれ決まりがある。また、宗教や地域の風習などによっても変わってくる。すべて覚えるのは大変だが、最低限の知識は身に付けておこう。そして思い出せないときは、またこの記事を参考にしてほしい。