目次

1. 備えておきたい防災グッズリスト

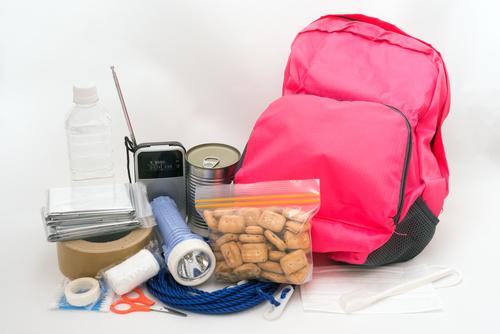

まずは備えておきたい防災グッズリストをまとめる。すでに防災グッズをお持ちの方は足りないものがないか、これから用意する方は必要なものは何かをチェックしておこう。

ご家庭に備蓄しておきたい防災グッズ一覧

- 飲料水

- 非常食

- マッチやろうそく、カセットコンロとガスボンベ

- 衛生用品(マスクや消毒液、トイレットペーパーやティッシュ、ウェットティッシュなど)

- 常備薬

- 懐中電灯

- 衣類(下着や靴下、防寒用ジャケット、雨具など)

- タオル

- 簡易トイレ

- ビニール袋

- ビニールシート

大きな災害時には、1週間分の備蓄をしておくのが望ましいとされる。とくに水は、飲料水だけでなく、トイレを流すときにも必要だ。ポリタンクなどで、日頃から常備しておくのがよいだろう。感染症対策として、マスクや消毒液、ウェットティッシュなどの衛生用品も重要になる。上記リストを例に、防災グッズを備えておこう。

持ち出し用に備えておきたい防災グッズ一覧

- 持ち出し用のバッグ

- 飲料水

- 非常食

- 貴重品(通帳や印鑑など)

- 携帯用ラジオ

- 筆記用具

- ヘルメットや防災頭巾、軍手

- 懐中電灯

- 衛生/救急用品(マスクや消毒液、常備薬、ばんそうこう、包帯など)

- カイロ(寒い時期に)

- 衣類

- 毛布

- タオル

- ハンカチや手ぬぐい

- ビニール袋

- 携帯の充電器

個別に用意しておきたい防災グッズ一覧

- 生理用品

- 鏡やくし、ブラシ

- 化粧品やヘアゴム

- 防犯ブザー

- 紙オムツなどの介護用品

- 補聴器や入れ歯

- 紙オムツ(乳幼児)

- ミルクや哺乳瓶、離乳食

- 脱脂綿

高齢者や乳幼児がいるご家庭は、一般的な防災グッズに加えて、個別に必要なグッズも忘れず用意しておこう。

2. 本当に必要なものは?防災グッズの必需品

防災グッズには、ありとあらゆるものが必要とされる。その中でも、本当に必要なもの、必需品について詳しく見ていこう。

食料・飲料

防災グッズに食料や飲料は必需品だ。すぐに食べられるレトルト食品やインスタント食品、缶詰、チョコレート、ビスケット、乾パンなどがあるとよいだろう。また、飲料水は1人あたり1日3Lが目安とされている。最低3日分は備蓄しておきたいが、大規模災害となると1週間分が望ましい。多めに用意しておくのがおすすめだ。

医薬品・医療品

持病の薬や、頭痛、腹痛などの際に飲む薬なども必要だ。ケガをする可能性も想定し、絆創膏や包帯、止血パッド、エアギプスといった救急セットも用意しておこう。

貴重品

預金通帳や印鑑、健康保険証などの貴重品もまとめておこう。停電などで、普段使っているカード類が使えないおそれもあるため、現金もある程度持っておくと安心だ。

情報収集ツール

避難する場合は、携帯用ラジオなどの情報収集ツールがあるとよい。ラジオはインターネットやテレビが使えないときに役に立つのだ。

衛生用品

簡易トイレやウェットティッシュ、液体歯磨きなど、水が止まったときのことを想定した衛生用品を準備しておこう。そのほか、トイレットペーパーやティッシュ、感染症対策としてマスクなどもあるとよい。

身につけるもの

普段からメガネやコンタクトをしている方も多いのではないだろうか。そういった身につけるものも忘れずに防災グッズに含めよう。女性は生理用品なども必要になる。

照明器具

電気が止まる可能性を考えると、懐中電灯やLEDライト、ランタンなどの照明器具があるとよい。ヘッドライトなら、両手があいて便利だろう。災害時には、電源を1種類にしぼらないのがポイントだ。電池が切れても使えるよう、太陽光で可能なライト、手動発電ライトなども検討しよう。

そのほか個別に用意しておくもの

筆記用具やコップ、ライター、ラップ、ナイフなど、個別に便利なグッズを用意するとよい。ナイフは缶切りなどがセットになった十徳ナイフが便利だろう。ラップは食事の際の皿にしくと洗う必要がなく、ヒモや包帯など、さまざまなシーンで代用がきくグッズのため、防災グッズに加えておきたい。

3. 防災グッズに入れたものの意外といらなかったもの

防災グッズにはあらゆるものを入れるため、中には意外といらなかったと感じるグッズもあるようだ。そこで、意外といらなかったものをリストにまとめた。

使わなかったもの、いらなかったものリスト

- コンパス

- ロープ

- ティッシュペーパー

- 毛布

- テント

- 新品のタオル

ティッシュペーパーは必需品といわれることもあるが、よりかさばらず、必要なだけ切って使える上、水に溶ける点からトイレットペーパーの方が便利だという。また、防寒に役立つ毛布だが、かなりかさばってしまう。アルミシートを代用するのがおすすめだ。新品のタオルは水を吸いにくいため、防災グッズに備えておくタオルは、すでに使用したことがあるものにしよう。

「備えあれば憂いなし」という考え方もある

防災グッズにいらなかったものをリストにしたが、備えあれば憂いなしという考え方もある。いつ、どのような災害が発生するかわからない。災害の種類や状況、人によっては、先ほどまとめたリストの中にも必要なものが含まれている可能性があるだろう。いらないと決めつけるのではなく、あくまでも参考とし、さまざまなケースを想定して備えてほしい。

4. 防災グッズで実際に役立ったもの

続いては、防災グッズで実際に役立ったものを3つ紹介する。飲料水や食品と

いった必需品に加えて、チェックしておこう。

いった必需品に加えて、チェックしておこう。

消臭袋

オムツや生理用品、生ゴミなどの処理に役立つのが消臭袋。気になるニオイをかなりカットしてくれるため、持っていると重宝するだろう。

モバイルバッテリー

携帯電話やスマートフォンは、電源を切らさずにいたいものだ。電気の供給が止まった場合や、避難時にもモバイルバッテリーが役立つ。防災グッズに加えてみよう。

トイレットペーパー

ティッシュよりも役立ったといわれるのがトイレットペーパー。公衆トイレなどを使用しなければならないときなど、トイレットペーパーがないケースも考えられる。ティッシュの代わりにもなるため、防災グッズにはトイレットペーパーがおすすめだ。

5. ライフラインが断たれたときに役立つ防災グッズ

災害時には、電気やガス、水道といったライフラインが断たれるおそれがある。そのようなときに役立つ防災グッズを見ていこう。

水道が断たれたときのための防災グッズリスト

- 給水タンク

- 災害用浄水器

- 雨水タンク

- 非常用トイレ、簡易トイレ

- 水のいらないシャンプー

水道が断たれた場合、復旧までの間は給水車から水をもらう。そのとき、給水タンクや袋が必要になるのだ。折り畳み水バッグなどを使えば持ち運びが楽になるだろう。また、災害用浄水器は水を安全にろ過できる。携帯できる小さなサイズの製品もあるため、防災グッズに加えておくと安心だ。トイレも水が流せないため、非常用のトイレや簡易トイレを用意しておこう。

電気が断たれたときのための防災グッズリスト

- LEDランタン

- 保冷剤

- ソーラーチャージャー

- カセットガス発電機

LEDは長時間使用でき、火とは異なり倒しても火災にならない。明るさ調整ができ、部屋全体を照らせるランタンがおすすめだ。ソーラーチャージャーやカセットガス発電機があれば、長期的に電気の供給が止まったときにも活躍してくれるだろう。

ガスが断たれたときのための防災グッズリスト

- カセットコンロ、ガスボンベ

- 湯沸かしヒーター

- IHクッキングヒーター

ガスはライフラインの中でも最も復旧が遅くなるため、防災グッズでしっかりと備えておきたい。カセットコンロが使えるようガスボンベは多めに用意しておこう。入浴も難しくなるが、湯沸かしヒーターがあれば水をお湯に変えられる。IHクッキングヒーターは電気が復旧すれば使えるし、火を使わない安心感があるため、お子様や高齢者のいるご家庭で重宝するかもしれない。

6. 最低限持ち出し用リュックに入れておきたい防災グッズは?

いざというときに持ち出し用リュックに入れておきたい、最低限の防災グッズの中身リストをまとめた。

防災グッズに最低限入れておきたい中身リスト

- 貴重品

- 女性用品

- オムツやミルクなどの乳幼児用品

- 高齢者手帳や薬などの高齢者用品

現金や通帳、印鑑、保険証などの貴重品は持ち出し用リュックに最低限入れておきたい。そのほかにも女性は生理用品、赤ちゃんや高齢者はオムツやミルク、薬などそれぞれに必要なものがある。上記リストを参考に必要なものを確認しよう。

二次持ち出し用に備えておきたいものリスト

- 飲料

- 食品

- 衣類

- 生活用品

二次持ち出しとは、一度避難したのちに余裕が出てから、安全確認をして自宅に取りにゆきたい防災グッズだ。人数分の飲料や食料は、最低でも3日しのげる量が望ましい。着替えの衣類も必要になるだろう。また、タオルやトイレットペーパー、歯ブラシや石鹸などの生活用品も、防災グッズとして備えておくと安心だ。

7. 防災グッズの管理方法は?

防災グッズをしっかりと準備したことで安心し、数年間放置してしまうケースは多いのではないだろうか。それではいざというときに役に立たないことがある。そこで防災グッズの管理方法について解説する。

年に一度、たとえば「防災の日」など日を決めて防災グッズの中身を取り出して確認しよう。何が入っていたかを思い出す意味もある。飲料水や非常食品にはもちろん消費期限がある。期限が切れる前に新しいものと入れ替えよう。消耗品や衛生用品も確認が必要だ。たとえばウェットティッシュは時間とともに乾燥し、電池の寿命は減っていく。いざという時に使えないといったことにならないために、防災グッズを定期的に確認しよう。日頃の防災意識を高めることにもつながる。

年に一度、たとえば「防災の日」など日を決めて防災グッズの中身を取り出して確認しよう。何が入っていたかを思い出す意味もある。飲料水や非常食品にはもちろん消費期限がある。期限が切れる前に新しいものと入れ替えよう。消耗品や衛生用品も確認が必要だ。たとえばウェットティッシュは時間とともに乾燥し、電池の寿命は減っていく。いざという時に使えないといったことにならないために、防災グッズを定期的に確認しよう。日頃の防災意識を高めることにもつながる。

ローリングストックを実践しよう

災害時には避難所へ行くことを想定しがちだが、避難所の受け入れ態勢がなく家で過ごさなければならないこともありうる。日持ちのする食品や飲料水をストックしてあれば災害時はもちろん、病気やけがで買い物ができないときにも助かるはずだ。

ローリングストックとは、日頃から食品や加工品を少し多めに購入しておき、使った分を買い足して一定の量を常にストックしておくことである。この考え方を防災グッズの管理に応用しよう。

ストックしている古いものから消費し、新たに買い足すため鮮度を保てるのだ。ローリングストックを実践して防災グッズをいつでも使える状態にキープしよう。

ローリングストックとは、日頃から食品や加工品を少し多めに購入しておき、使った分を買い足して一定の量を常にストックしておくことである。この考え方を防災グッズの管理に応用しよう。

ストックしている古いものから消費し、新たに買い足すため鮮度を保てるのだ。ローリングストックを実践して防災グッズをいつでも使える状態にキープしよう。

8. 防災グッズ以外に家族間で確認しておくべきこと

災害時に役立つ防災グッズは非常に重要だが、ほかにも家族間で確認しておおくべきことがある。その3つの確認事項を解説するので、防災グッズを含めて、家族で話し合っておこう。

安否確認の方法

災害時、家族が別々の場所にいる可能性も考えられる。その場合の安否確認の方法を決めておこう。災害時はいつもの電話がつながりにくくなる。災害用伝言ダイヤル「171」や、災害用伝言板などを利用してもよいだろう。

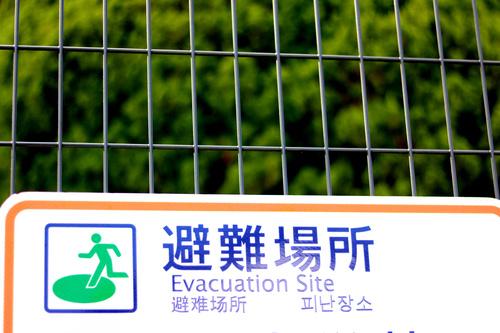

避難場所および避難経路の確認

避難場所や避難経路についても確認しておく必要がある。自宅からどのような経路でどこへ避難すればよいのか、自治体のホームページなどから防災マップ、ハザードマップをチェックしておこう。

家具の置き方にもひと工夫を

家具を壁に固定したり、子ども部屋にはあまり置かない、背の低いものにするなど、家具の置き方にもひと工夫しよう。家具が倒れて出入り口をふさぐことがないよう、向きや置き方に気をつけたい。また、防災グッズは手の届くところにあるとよいだろう。

9. おすすめの防災グッズセット3選

防災グッズを集めていくのもよいが、セットになっているものも販売されている。ひとつずつ揃えるのが難しいときは、防災グッズセットを購入するのもおすすめだ。

アイリスオーヤマ「防災セット 2人用35点 BS235」

東日本大震災の経験から「本当に必要なもの」を厳選した充実の防災士監修セット。水を運ぶウォータータンク、歯ブラシなど衛生用品、寝具、雨具などのほかに「これがあると助かった」というこまごましたものが計35点入っている。2人分をひとつにまとめられる大容量26Lのバッグは水に強い素材でできており、雨の中の避難でも中身をしっかり守ってくれる。

ミドリ安全「非常持出セット EPS-12」

非常用ナップザックに飲料水(500ml×3本)、非常食、携帯トイレ、ウェットタオル、絆創膏や消毒液などの救急セット、防災たいさく手帳などが含まれている。飲料や食品は、5年間保存可能だ。

ラピタ「防災セット ラピタ プレミアム 1人用」

防災グッズメーカーと防災士によって共同開発された防災グッズセット。飲料水や非常食、簡易トイレ、ランタン、歯磨き、エアーマット、レスキューシートなどが含まれている。そのほか多数のグッズがあるが、いざというときバッグの中からすぐ見つけられるよう、種類ごと6つのポーチに分けられているのが特徴だ。

10. 防災グッズを用意していざというときに備えよう

防災グッズを用意していないご家庭は意外に多いかもしれない。用意していても、放置して数年経過してしまっているケースもあるだろう。しかし災害は、いつ発生するかわからない。いざというときのために、防災グッズはしっかりと用意して備えるべきだ。ローリングストックで、防災グッズの中身の鮮度もキープするよう日頃から意識しておこう。

結論

いざというときのために必要だとわかっていても、何を用意すべきかわかりづらい防災グッズ。中身に迷ったときは、当記事を役立てて欲しい。ありとあらゆるものが必要になるが、揃えていくのが難しいときはセットを購入するのもひとつの方法だ。防災グッズを用意して、しっかりと備えておこう。