目次

- 布

- 糸

- 針

- 玉結びをせず、布裏に4~5cmの糸を残した状態で表に針を出す

- 縦糸の本数を数えながら図案の目数分横に針を刺す

- 1針ごとに糸を引き、針目を数える

- 図案どおりに横向きに刺し進めていく

1. こぎん刺しとは?

「こぎん刺し」は、青森県の津軽で生まれた刺し子の技法である。青森県南部地方の「菱刺し」や、山形県庄内地方の「庄内刺し」と合わせて、日本三大刺し子と呼ばれている。

刺し子はいまから500年ほど前、16世紀初頭に生まれた。その技法をいかしたものが全国各地に見られるため、発祥の地は明らかになっていないが、東北地方に伝わっている刺し子が有名だ。

津軽伝統の刺し子技法

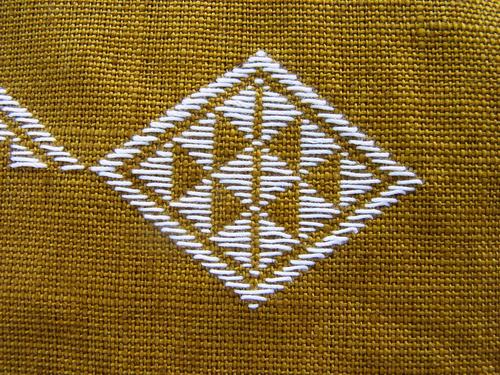

津軽伝統の刺し子技法であるこぎん刺しは、藍染の生地に白色の糸で模様を刺すのが特徴だ。その歴史は古く、江戸時代にまでさかのぼる。当時、農民は木綿や高価な着物の着用を禁止されていたため、麻布を藍染したものを着用していた。しかし目が粗い麻生地は、津軽の厳しい寒さには適していない。保温性や耐久性を高めるために、刺し子をしたのがこぎん刺しの始まりだ。こぎん刺しは、庶民たちの生活の知恵から生まれた伝統的な刺し子技法なのである。

こぎん刺しの基本模様

こぎん刺しの基本模様を「モドコ」という。こぎん刺しには麻糸が使われていたが、時代の移り変わりとともに綿糸が使われるようになる。すべりがよい綿糸は刺繍がしやすいこともあり、伝統的な模様刺しが始まった。その模様がモドコだ。モドコの語源は、津軽の「もとになるもの」という言葉が由来となっている。

2. こぎん刺しの種類

こぎん刺しには、地方によって「東こぎん」「西こぎん」「三縞こぎん」の3つの種類がある。同じこぎん刺しであっても、実はそれぞれに違いと特徴があるのだ。

東こぎん

城があった弘前市から東側の南津軽でつくられた「東こぎん」。太めの麻糸を使って織られた粗めの麻布に刺したものが多い。前身頃から背中まで、同じ模様を広く一面に施したデザインが特徴だ。

西こぎん

弘前市の西側にある里山エリアでつくられた「西こぎん」。東こぎんとは異なり、イラクサ科の多年草である苧麻(からむし)の細い糸で織られた布に刺されている。緻密な模様と、肩部分に横縞が入っているのが特徴だ。

三縞こぎん

岩木川の下流の旧金木町を中心とした地域でつくられた「三縞こぎん」。肩と背中、胸のあたりに刺す3つの太く鮮やかな横縞が特徴だ。現存するものが少なく、貴重なこぎん刺しである。

3. 初心者向け | こぎん刺しのやり方

こぎん刺しが生まれた当初の保温性や耐久性を図るという目的は薄れたが、伝統的な技法はいまでも身近なアイテムに取り入れられている。こぎん刺しに挑戦してみたい初心者向けに、基本的な材料ややり方を紹介しよう。

必要な材料や道具

布は平織り(縦糸と横糸の本数が同じ)のものを使う。ざっくりと織られた布が適しているため、日本製の布であれば、コングレスがおすすめだ。糸はこぎん刺し用のもの、または25番の刺繍糸を使用する。針は先端に丸みがあるクロスステッチ用のものか、こぎん針を使う。針穴が大きくなっている6本取り用が適している。初めての方は、材料がそろっているキットを用意するのもおすすめだ。模様を間違わないよう、図案も用意しておこう。

こぎん刺しの手順

段が変わるときは、裏に渡っている糸を0.2~0.3cmほどたるませておこう。刺し終わりと刺し始めの糸は、布裏に渡った糸に数回くぐらせてカットする。ポイントは、1針ごとに糸を引いて、糸をふっくらさせることだ。糸によりがかかった(糸が逆方向にねじれる)場合、針を回して戻しながら刺していこう。

4. こぎん刺しの作品例

こぎん刺しに挑戦するのであれば、ぜひ作ってみたい作品例を紹介する。

コースター

いつもと少し違う、特別感が出るこぎん刺しのコースター。一部だけ刺繍を入れたり、華やかに一面に刺繍を入れたり、オリジナルの図案を考えて作ってみよう。インテリアグリーンの下に敷くのもオシャレでおすすめだ。

アクセサリー

日本の伝統的な刺繍であるこぎん刺しを使った、北欧風のブローチはいかがだろう。こぎん刺しを施した布を使ってくるみボタンを作れば、北欧風のブローチの完成だ。

バッグ

こぎん刺しで伝統模様を刺したバッグもおすすめだ。やさしい色の生地を使用すれば、ナチュラルな雰囲気のバッグに仕上がる。毎日持ちたくなるお気に入りのバッグを作ってみよう。

結論

日本三大刺し子のひとつであるこぎん刺し。青森県の津軽地方で、江戸時代の庶民が生活の知恵として生み出した伝統的な刺し子の技法だ。本来の目的が薄れた現代においても、素朴で美しいこぎん刺しを暮らしに取り入れて楽しむ人は多い。この機会に挑戦してみてはいかがだろう。