目次

- 新人歓迎会で寸志を渡した

- 退職で部下が食事会を催してくれたので、寸志を渡す

- 上司から寸志をいただいた

- 部長に寸志を手渡した

1. 寸志とは?

まずは寸志の基本的な知識を紹介しよう。具体的な使い方などを覚えておけば、間違える心配もなくなる。

寸志の意味

寸志は「心ばかりの贈り物」という意味で、自分の贈り物に対して謙遜する言葉として使われてきた。日本では、昔から贈り物を手渡すとき「つまらないものですが」といった言葉を使うが、寸志も同じだ。これは、受け取った側が大きな負担を感じないための心遣いでもある。

あくまでも贈る側が使う言葉であり、贈られる側、あるいは第三者が使う言葉ではないので注意したい。

寸志の使い方や例文

寸志という言葉が使われるのは「送別会」「忘年会」「新年会」などだ。ここで注意したいのは、寸志は目上の人に使うと失礼になることだ。会社では役職についている者が部下や後輩に対して贈るものだということを覚えておこう。

目上の人に対して贈る場合は寸志ではなく「御礼」「謝儀」「松の葉」などをのし袋に書いて渡すのが礼儀だ。

寸志の正しい使い方

寸志の間違った使い方

2. 寸志を入れるのし袋の選び方や書き方

寸志を入れるのし袋にもルールがある。のし袋の選び方と書き方を紹介しよう。

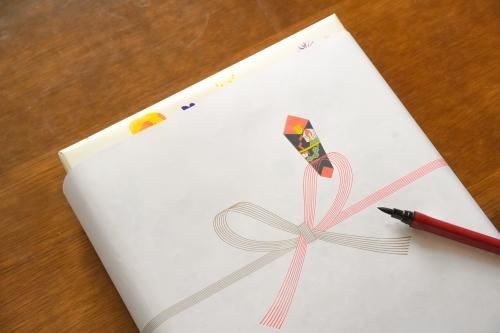

花結びののし袋か赤棒のし袋を選ぶ

寸志を包むときののし袋は「花結びのし袋」が適切だ。花結びのし袋は、御祝儀や御礼などお祝い事でよく用いられるのし袋だ。何度もひもを結び直せることから「何度あっても喜ばしいこと」という願いが込められている。

少しランクは下がるものの「赤棒のし袋」でもOKだ。赤棒のし袋は、赤い線が印刷されており、簡易的なお祝い用封筒として使うことが多い。あまり大げさな寸志にしたくないときなど使い勝手がいい。

なければ白い封筒で代用しても良い

冠婚葬祭などで運転手やスタッフに手渡すような場合は、花結びのし袋や赤棒のし袋を用意しておいた方がいい。しかしビジネス上のお付き合いのある方に対しては、わざわざのし袋を用意しなくても、白い封筒に「寸志」と表書きをして手渡すことはルール違反ではない。

のし袋の書き方

表面の書き方

のし袋に「寸志」と記載するときには、できるだけ筆ペンを使う。筆ペンは「濃墨」と「薄墨」があるが、一般的に慶事には濃墨、弔事には薄墨を使うのがマナーとなっている。寸志は慶事として扱われるため、濃墨の筆ペンを使うようにする。

「寸志」と書く位置は、水引の中央で真っすぐ丁寧に記入する。宛名は、個人名や会社名の場合は水引の下の中央に記入する。肩書や会社名を加える場合には、右上に小さく表記する。

裏面の書き方

白い封筒やのし袋に中袋がない場合は、裏面に住所と氏名を記入する。中袋がある場合には、中袋の中央からやや外した場所に住所と氏名を記入する。中袋がある場合、二重になるので、表袋の裏面には何も記入しなくてもかまわないとされている。

香典や御祝儀などには金額を記載するスペースがあるが、寸志は基本的にお返しをいただかないことが前提となっているため、金額は記載しない。

3. 寸志の相場や渡すタイミング

寸志の相場や渡すタイミングを知っておけば、当日になって悩むことなくスマートに渡せるのではないだろうか。

寸志の相場は5,000~10,000円

寸志の相場は5,000~10,000円とされているが、あくまでも一般的な金額だ。状況に応じた金額として目安になるのが「会費と同額、あるいはやや上乗せした金額」だ。寸志は多ければいいというものではない。受け取った人が戸惑ってしまわないように適切な金額を考えるのもマナーのひとつといえる。

寸志は会が始まる前に渡す

寸志は、会がスタートする前に幹事へさりげなく渡すのがマナーだ。会の前日に渡すケースもある。会の終了後や途中で渡すと、幹事のお金の管理が煩雑となってしまう。また、寸志をいただいたことを会場の全員に報告することもあるだろう。幹事の立場を考えると、報告や会の進行が滞ってしまう可能性があるので避けよう。

結論

寸志は、目上から目下に対して贈るお礼で、謙譲の意味が込められている。のし袋は花結びののし袋、赤棒のし袋で、白い封筒でもOKだ。寸志の相場は5,000~10,000円だが、状況に応じて相手に負担にならない金額を考えよう。ビジネスでは寸志のやり取りが多い。スマートに渡せるように、意味やマナーを覚えておこう。