目次

- ハンカチをひし形に広げる

- ご祝儀袋を、真ん中から少し左側にずらして置く

- 左の端を持ち、ご祝儀袋の側面に沿って折りたたむ

- 上の端を持って、ご祝儀袋の形に合わせて折る

- 下の端も中に折りたたむ

- 右の端を折って、余った部分を裏側に巻き込むようにして折る

- 左手にふくさを持ち、右手でふくさを開き、ご祝儀袋を取り出す

- ふくさをたたみ、その上にご祝儀袋を置く

- ご祝儀袋を右回りに回し、渡す相手側から表書きが読めるようにする

- お祝いの言葉を添えてご祝儀袋を渡す

1. ふくさ(袱紗)とは?

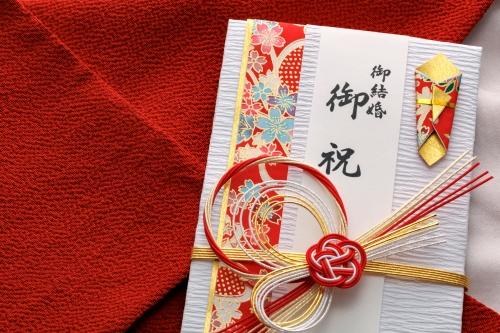

「ふくさ(袱紗)」とは、ご祝儀袋や香典袋などの金封を包む布のことである。風呂敷よりも少し小さいサイズで、絹やちりめん素材で作られたものが一般的だ。

ふくさを使う理由は、ご祝儀袋や香典袋が汚れたりシワが付いたりしないようにするためだ。また、喜びや悲しみの気持ちを分かち合うといった、心づかいを示す意味でも使われる。日本の礼儀や礼節を重んじる文化から生まれたものだといえるだろう。

ふくさの種類には、「包むタイプ」と「挟むタイプ」の2種類ある。また、ふくさがない場合は、手元にあるアイテムで代用できるので紹介しよう。

2. ふくさがないときの代用品

ふくさの準備を忘れて当日を迎えてしまったときや急を要するときは、代用品を使おう。

ハンカチで代用できる

ふくさを持ち合わせていなくても、ハンカチで代用できる。ふくさの代用には、折り目のないキレイなハンカチを使用するのが望ましい。汚れをしっかりと落とし、アイロンでシワをのばそう。ハンカチなら手頃な価格なので、新品を買うのもおすすめだ。

代用する際の色に関するマナー

慶事の際は赤やピンク、オレンジ、黄色など、暖色系の明るい色のふくさを使うのがマナーだ。弔事の際は紺色やグレー、茶色といった寒色系の落ち着いた色を選ぼう。また、濃い紫色は慶事にも弔事にも使用できるので便利だ。

代用する際の柄に関するマナー

ふくさをハンカチで代用する際、基本的には刺繍や絵柄のない無地のものを選ぶことだ。ただし、慶事のときは、派手なものでなければ刺繍や柄が付いていても問題ない。鶴亀や松竹梅、扇のような縁起のよい柄がおすすめだ。

3. ふくさをハンカチで代用したときの包み方

ここでは、ふくさをハンカチで代用したときの正しい包み方を紹介する。

ご祝儀袋の包み方

はじめに、ハンカチで代用した際のご祝儀袋の包み方を解説しよう。

慶事と弔事では包み方が逆になる

弔事の際に香典を包む場合は、先ほど解説したご祝儀袋の包み方と左右が逆になる。ハンカチをひし形に広げたら、真ん中から少し右側にずらして香典を置こう。右の端を中に折りたたみ、下、上の端の順番に香典の形に沿って折りたたむ。最後に、左の角を折りたためば弔事用のふくさが完成する。

4. ふくさをハンカチで代用したときの渡し方

ふくさをハンカチで代用したときの渡し方にもマナーがあるので、知っておくと安心だ。

ご祝儀袋の渡し方

ふくさをハンカチで代用した場合は、包むタイプのふくさと同じ渡し方になる。

香典の渡し方

香典を渡す場合は、ご祝儀袋の渡し方を左右置き換え、左回りにして渡す。「このたびはご愁傷様です。」などといった、お悔みの言葉を添えよう。

結論

ふくさは、慶弔時の大人のマナーとしてぜひ使いたいアイテムだ。急なことでふくさを準備できないときは、ハンカチで代用するふくさをぜひ活用してみてほしい。ただし、代用のふくさはあくまでも急場しのぎの措置である。時間があるときにでも、慶弔で使えるふくさを1枚用意しておこう。