目次

1. A4サイズは何cm?

A4サイズの用紙といえば、ノートやコピーなどで一般的に用いられるものだ。用途を問わずA4はすべてサイズが統一されている。

A4サイズは21×29.7cm

A4サイズは21×29.7cm(210×297mm)である。用紙にはいろいろな種類があるが、近いところでいうとA4のサイズ感はB5よりもやや大きく、B4よりもやや小さい。A判とB判が混在しているときなど、ひとつに目安になれば幸いだ。

ところで、そもそもなぜA判とB判があるのか気になる方もいるだろう。これについては後述しているので、そちらをご覧いただきたい。

ところで、そもそもなぜA判とB判があるのか気になる方もいるだろう。これについては後述しているので、そちらをご覧いただきたい。

A4サイズはどんな印刷物などに使われる?

- 新聞の折込チラシ

- ポスティング用のチラシ

- フライヤー

- 各種ビジネス文書

- 学校の配布プリント

- カレンダー など

ごく一例だが、このようにA4サイズはさまざまな印刷物などに用いられている。

2. A判とB判違い

上述のように用紙にはA4などの「A判」のほかB5といった「B判」がある。せっかくなので両者の違いや各判のサイズ一覧もお伝えしておこう。

A判とB判の違い

A判の起源ついては、ドイツだったりフランスだったりと諸説ある。よくいわれるのは、ドイツ人の物理学者オズワルドが19世紀末に提唱した規格であり、それが国際規格になったというものである。面積1平方メートルの長方形(縦1:横√2)をA0とし、その半分がA1、そのまた半分がA2といったようにサイズが決まる。半端な数字なのはこのためだ。

一方B判は日本独自の規格、つまり国内規格である。江戸幕府の公用紙としても使われていた「美濃和紙」をもとに、面積1.5平方メートルの長方形をB0とし、その半分がB1、そのまた半分がB2といったようにサイズが決まる。ちなみに縦横比率はA判と同じ横1:縦√2である。この比率は「白銀比」といい、どこまで半分にしても同じ形になることから、古くより美しい比率として好まれてきた。

一方B判は日本独自の規格、つまり国内規格である。江戸幕府の公用紙としても使われていた「美濃和紙」をもとに、面積1.5平方メートルの長方形をB0とし、その半分がB1、そのまた半分がB2といったようにサイズが決まる。ちなみに縦横比率はA判と同じ横1:縦√2である。この比率は「白銀比」といい、どこまで半分にしても同じ形になることから、古くより美しい比率として好まれてきた。

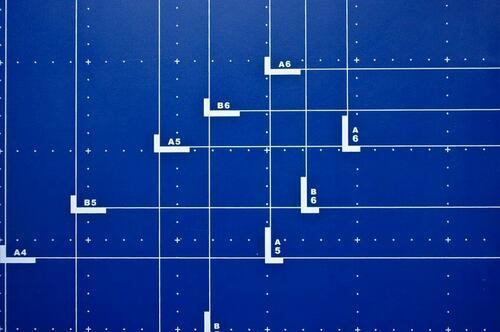

「A判」のサイズ一覧

- A0:84.1×118.9cm

- A1:59.4×84.1cm(A0の半分)

- A2:42×59.4cm(A1の半分)

- A3:29.7×42cm(A2の半分)

- A4:21×29.7cm(A3の半分)

- A5:14.8×21cm(A4の半分)

- A6:10.5×14.8cm(A5の半分)

- A7:7.4×10.5cm(A6の半分)

- A8:5.2×7.4cm(A7の半分)

- A9:3.7×5.2cm(A8の半分)

- A10:2.6×3.7cm(A9の半分)

ご覧のように「A」に続く数字が小さくなるほどサイズは大きくなる。また、たとえばA4はA3を2つつなげた大きさ、逆にA5はA4を半分にした大きさだ。A4のサイズを覚えておけばA3とA5もすぐに分かる。せっかくなのでB判も見てみよう。

「B判」のサイズ一覧

- B0:103×145.6cm

- B1:72.8×103cm(B0の半分)

- B2:51.5×72.8cm(B1の半分)

- B3:36.4×51.5cm(B2の半分)

- B4:25.7×36.4cm(B3の半分)

- B5:18.2×25.7cm(B4の半分)

- B6:12.8×18.2cm(B5の半分)

- B7:9.1×12.8cm(B6の半分)

- B8:6.4×9.1cm(B7の半分)

- B9:4.5×6.4cm(B8の半分)

- B10:3.2×4.5cm(B9の半分)

A判と同様に「B」の後ろにくる数字が小さいほどサイズが大きくなる。またB4を2つつなげるとB3、半分にするとB5になるというサイズ感も同じだ。

3. A4サイズをコピーする際の拡大率と縮小率

ここまでで、A4サイズが何cm(mm)であるかはお分かりいただけただろう。次はA4サイズの用紙などをコピーする際の拡大率や縮小率について解説する。わざわざ拡大率や縮小率を把握していなくとも、コピー機には「A4→B5」などと分かりやすく書かれていることが多いが、必要になるケースもあるかもしれない。

使う機会が多そうなサイズの用紙への拡大率と縮小率をまとめたので参考にしてほしい。

使う機会が多そうなサイズの用紙への拡大率と縮小率をまとめたので参考にしてほしい。

A4からほかのサイズにコピーする際の拡大率と縮小率

- A4からA3=141%

- A4からB4=122%

- A4からB5=87%

- A4からA5=70%

A4サイズはA3サイズの半分だが、コピーする際などは単純に2倍すればよいというものではないところがややこしい。一例ではあるが、おおよそこれくらいの拡大率または縮小率を目安にしよう。

4. A4サイズのピクセル数やインチ数

次はもう少し踏み込み、ピクセルやインチといったほかの単位に直したとき、A4はどんなサイズ感になるのかをまとめてみた。

A4サイズのピクセル数やインチ数など

- ピクセル(px):2894×4093px(解像度350dpiのとき)

- インチ(inch):8.27×11.69in

- ポイント(pt):595.3×841.9pt

- パイカ(pc):49.61×70.16pc

A4を「cm」「mm」以外の単位に当てはめると上記のようなサイズ感になる。ピクセルは解像度によって変わるため、ここでは一例として350dpiのケースを紹介させていただいた。なお画素数にすると1,184,5142画素(約120万画素)である。

5. A4サイズの用紙が入る封筒

封筒にもいろいろなサイズがあり、どれが最適なのか分からないという方もいるだろう。そこで、A4サイズの用紙を入れるのに適した封筒の種類と入れ方(そのままでOKか、折るのかなど)などを見ていこう。

A4サイズの用紙に適した封筒の種類

- 角形A4封筒(そのまま入る)

- 角形2号封筒(そのまま入る)

- 角形6号封筒(二つ折りで入る)

- 長形3号封筒(三つ折りで入る)

A4サイズ(21×29.7cm)の用紙を折らずにそのまま入れるのであれば、封筒は「角形A4封筒(22.8×31.2cm)」もしくは「角形2号封筒(24×33.2cm)」がおすすめだ。二つ折り、つまりA5サイズ(14.8×21cm)にして入れる場合は「角形6号封筒(16.2×22.9cm)」、三つ折りにするなら「長形3号封筒(12×23.5cm)」がぴったり合う。封筒選びに迷う方はぜひ参考にしてほしい。

「角形A4封筒」と「角形2号封筒」の違い

A4サイズの用紙を折らずにそのまま入れられる封筒として2種類紹介したが、両者の違いはどこあるのだろうか?まず「角形A4封筒」だが、こちらは名前からも分かるようにA4サイズの用紙がぴったり収まるサイズになっている。用紙以外に、A4サイズのクリアファイルもぴったりと収まる。そのため厚みのないA4サイズの用紙を1枚入れたい場合などの封筒はこちらが適している。

一方「角形2号封筒」は「角形A4封筒」に比べ若干サイズが大きい。そのため冊子や束の書類など、やや厚みのあるA4サイズのものを入れるのに適している。もちろん、クリアファイルも「角形A4封筒」と比べて余裕を持って入れられる。

一方「角形2号封筒」は「角形A4封筒」に比べ若干サイズが大きい。そのため冊子や束の書類など、やや厚みのあるA4サイズのものを入れるのに適している。もちろん、クリアファイルも「角形A4封筒」と比べて余裕を持って入れられる。

6. A4サイズの用紙を送る際の切手代

続いて、A4サイズの用紙を送るときの切手代について解説する。第一種郵便物(手紙など)は大きく「定形郵便物」「定形外郵便物(規格内)」「定形外郵便物(規格外)」に分かれており、それぞれ次のような規格が定められている。

定形郵便物

- サイズ:長辺14〜23.5cm、短辺9〜12cm、厚み1cm以内

- 重量:50g以内

定形外郵便物(規格内)

- サイズ:長辺14〜34cm、短辺9〜25cm、厚み3cm以内

- 重量:1kg以内

定形外郵便物(規格外)

- サイズ:長辺14〜60cm、最小短辺9cm〜、長辺・短辺・厚みの合計90cm以内

- 重量:4kg以内

「角形A4封筒」「角形2号封筒」「角形6号封筒」で送るときの切手代

- 50g以内:120円

- 100g以内:140円

- 150g以内:210円

- 250g以内:250円

- 500g以内:390円

- 1kg以内:580円

「角形A4封筒」と「角形2号封筒」そして「角形6号封筒」はいずれも「定形外郵便物(規格内)」に該当するため、切手代は重量によって上記のように変わる。なおこの重量と料金は2021年7月13日現在、日本郵便のホームページで公開されている定形外郵便物(規格内)の基本料金である(※1)。

「長形3号封筒」で送るときの切手代

- 25g以内:84円

- 50g以内:94円

「長形3号封筒」は定形郵便物に該当するため、重量で料金がこのように変わる。

A4サイズの用紙の重量は?

A4サイズの用紙1枚の重さはおよそ4gである。たとえば定形外郵便物(規格内)に該当する「角形2号封筒」で50g以内に収めたいときは、封筒の重量(約13.4g)を差し引いて9枚程度が目安となる。

7. A4が入るクリアファイルや書類ケースのサイズ

次はA4の用紙などを入れるクリファイルや、書類ケース(クリアケース)のサイズについて見ていこう。

A4が入るクリアファイルのサイズ

一般的に、A4に適したクリアファルはゆとりを持たせたサイズ感になっており「22×31cm」ほどである。上述のように「角形2号封筒」であればクリアファイルごと入れることができる。

A4が入る書類ケースのサイズ

こちらは、一般的に「32.5×24.6cm」といったサイズのものが多い。ただし商品によって入れられる厚みの程度が異なるため、選ぶ際は書類の厚みを測っておくとともに、書類ケースのマチ(厚み・奥行き)も確認しておくと安心だ。

コストを抑えるなら100均の書類ケースがおすすめ

コスパの高さで人気なのが、さまざまな場面で役立つ100均の書類ケースである。A4サイズの書類はもちろん、細々したものやキッチン雑貨の収納などにも役立つ。透明なものであれば中身がひと目で分かるし、散らかりがちな細々したものを収納して並べればスッキリさせられる。100均で手に入るということもあるので、いくつか持っておいて損はないだろう。

8. A4サイズの書類などを入れるビジネスバッグの選び方

社会人になり初めてビジネスバッグを選ぶとき、どのくらいの大きさが適しているのか悩んでしまう方もいるだろう。よく使うからとA4サイズの書類に合わせてバッグを選ぶのは少々危険だ。たしかにA4サイズの書類は使用頻度が高いかもしれないが、仕事で持ち歩くものはそれだけではない。

ビジネスバッグ選びのポイント

仕事で持ち歩くものは、ノートパソコンやファイルケースなどA4サイズの書類より大きいものも多い。スマホの充電器や筆記用具、ペットボトルや弁当を入れる方もいるだろう。そのため、これらに適した高さ・幅・マチを計るとともに、もっとも大きいものに合わせたサイズのバッグを選ぶことが大切だ。

9. いろいろな印刷物と封筒のサイズ一覧

いろいろな印刷物のサイズの目安や封筒のサイズについてまとめた。日常的にこうした情報を求めるケースは少ないかもしれないが、必要な方の参考になれば幸いだ。

いろいろな印刷物のサイズ一覧

- 名刺:5.5×9.1cm

- ポストカード:10×14.8cm

- 往復ハガキ:14.8×20cm

- A列本判:88×62.5cm

- B列本判:108.5×76.5cm

- A列小判:85.6×60.8cm

- 四六判:109.1×78.8cm

- 菊判:93.9×63.6cm

- 地券判:75.8×59.1cm

- 三々判:100×69.7cm

- 艶判:76.2×50.8cm

- 艶判(倍判):101.6×76.2cm

- ハトロン判:120×90cm

- 新聞用紙:54.6×81.3cm

- B列四判:36.4×25.7cm

封筒のサイズ一覧

- 角形2号封筒:24×33.2cm

- 角形3号封筒:21.6×27.7cm

- 角形4号封筒:19.7×26.7cm

- 角形5号封筒:19×24cm

- 角形6号封筒:16.2×22.9cm

- 角形20号封筒:22.9×32.4cm

- 長形2号封筒:11.9×27.7cm

- 長形3号封筒:12×23.5cm

- 長形6号封筒:11×22cm

- 長形13号封筒:10.5×23.5cm

- 長形14号封筒:9.5×21.7cm

- 長形30号封筒:9.2×23.5cm

- 長形40号封筒:9×22.5cm

10. A4は21×29.7cm!用途に応じたサイズを選ぼう

A4サイズをメインに、A4判とB判との違いなども交えながら解説してきた。一般的な文書であればA4、図面やポスターなど見やすさを重視したものであればA3など、用紙のサイズは用途によって上手に使い分けることが大切だ。

結論

すべてのサイズを覚えるのは困難だが、A4サイズが「21×29.7cm」であることや、2つつなげればA3、半分にすればA5といった基本的な知識くらいは知っておいて損はないだろう。封筒や書類ケース、ビジネスバッグなどを選ぶときは、事前に入れるモノや量(厚さ)などを測っておき、適したサイズのものを選ぶようにしよう。

(参考文献)

- 1:日本郵便「国内の料金表(手紙・はがき)」

https://www.post.japanpost.jp/send/fee/kokunai/one_two.html