目次

1. アース接続とは?

まずはアース接続について学ぶうえで知っておきたい、「アース」の意味から解説する。

アース接続とは

アースとは「接地」を意味し、「電気設備機器と大地(地球)を電気的に接続すること」を指す。万が一電化製品が漏電してしまった場合などは、接地がないと電化製品が壊れたり感電したりする危険性がある。そういったシーンでも、事前にアース接続を行っていると、流れてきた電流を地面に流すことができるのだ。

一般家庭でのアース接続といえば、アース線をコンセント側のアース端子に接続することを意味するケースが多い。

一般家庭でのアース接続といえば、アース線をコンセント側のアース端子に接続することを意味するケースが多い。

アース接続する意味とその役割

・感電を防ぐ

・避雷

・ノイズ防止

・静電気障害や通信障害の抑制

・電子機器の故障防止

アース接続には、ざっと挙げただけでもこれだけの意味がある。水に濡れた手で電化製品に触れると感電の恐れがあるが、アース接続をしていると、ほとんどの電流はアース線に流れてくれる。そのため、人体への被害が軽減される。

落雷などによって膨大な電流が流れても、アース接続がされていれば地面に流すことができる。このほか、電位(水位のイメージ。AよりBのほうが、電位が高いなどと表現する)を均等化する働きもあるため、電位差による電化製品の故障やノイズなどを防ぐ作用もある。

このように、アース接続をする意味は多い。未接続の方は、この機会に見直そう。

・避雷

・ノイズ防止

・静電気障害や通信障害の抑制

・電子機器の故障防止

アース接続には、ざっと挙げただけでもこれだけの意味がある。水に濡れた手で電化製品に触れると感電の恐れがあるが、アース接続をしていると、ほとんどの電流はアース線に流れてくれる。そのため、人体への被害が軽減される。

落雷などによって膨大な電流が流れても、アース接続がされていれば地面に流すことができる。このほか、電位(水位のイメージ。AよりBのほうが、電位が高いなどと表現する)を均等化する働きもあるため、電位差による電化製品の故障やノイズなどを防ぐ作用もある。

このように、アース接続をする意味は多い。未接続の方は、この機会に見直そう。

2. アース接続の必要性

アース接続は絶対にすべきものなのだろうか?この章ではアース接続の必要性について見ていこう。

アース接続は絶対にしなければならないもの?

電化製品に水が直接かからない場合、アース接続は義務ではない。しかし万が一の故障時や漏電時に感電しないためにも、アース接続は行ったほうがいい。

飲食店の厨房や土間・地下などの結露が起きやすい場所は、法律でアース接続が義務付けられている。一般家庭でとくにリスクが高いのは、湿気の多い場所や結露しやすい場所などだ。たとえば家電を多く置くキッチン、洗濯機を設置する洗面所、温水洗浄便座があるトイレなどは注意しよう。

反対に水道管やガス管、避雷針などのように、安全な設置ができずアース接続をしてはいけない場所もある。

飲食店の厨房や土間・地下などの結露が起きやすい場所は、法律でアース接続が義務付けられている。一般家庭でとくにリスクが高いのは、湿気の多い場所や結露しやすい場所などだ。たとえば家電を多く置くキッチン、洗濯機を設置する洗面所、温水洗浄便座があるトイレなどは注意しよう。

反対に水道管やガス管、避雷針などのように、安全な設置ができずアース接続をしてはいけない場所もある。

アース接続をしなかったときに想定されるリスクは?

・電化製品の故障時や漏電時に感電し、感覚障害や不整脈を引き起こす危険性がある

・火災などの重大な事故につながる危険性がある

・電磁波やノイズが発生し、テレビなどの視聴中に電波障害が起こる可能性がある

・火災などの重大な事故につながる危険性がある

・電磁波やノイズが発生し、テレビなどの視聴中に電波障害が起こる可能性がある

3. アース線の正しい接続方法

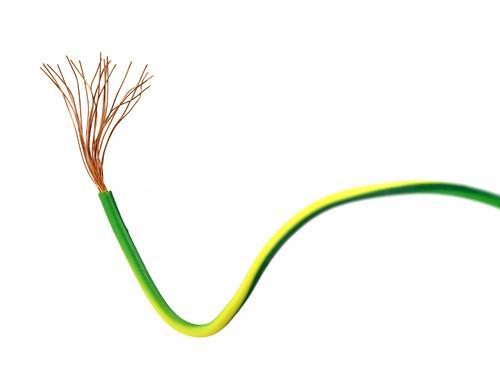

アース接続のやり方としては、「芯線」と呼ばれる銅線をアース端子に接続する。コンセント側のアース端子にはツマミを回して取り付けるもの、ネジで留めるもの、穴に差し込むもののようにいくつか種類がある。

用意するもの

ネジで留めるタイプの場合、手元にドライバーがあればOKだ。ツマミを回して取り付けるタイプや穴に差し込むタイプの場合、用意するものはとくに必要ない。

アース接続する手順

アース線の先端がカバーで覆われている場合、被覆を外しておこう。

ツマミを回して取り付けるタイプは、まずアース部のツマミを緩める。アース線の先端をアース端子にはさんだら、ツマミを締めよう。最後にアース線が抜けないか確認したら完了だ。

ネジで留めるタイプのものは、カバーをあけてネジを緩め、金属板の下にアース線の先端を挟み込むように接続する。このとき、アース線の先端がフック状に曲げてあるとスムーズだ。あとはネジを締めて、アース線が抜けないか確認しよう。

穴に差し込むタイプなら、アース部のレバーを開けて、アース線の先は伸ばしたまま軽くねじってまとめ、奥に差し込んで接続する。やはりアース線が抜けないか、軽く引いて確認しよう。

ツマミを回して取り付けるタイプは、まずアース部のツマミを緩める。アース線の先端をアース端子にはさんだら、ツマミを締めよう。最後にアース線が抜けないか確認したら完了だ。

ネジで留めるタイプのものは、カバーをあけてネジを緩め、金属板の下にアース線の先端を挟み込むように接続する。このとき、アース線の先端がフック状に曲げてあるとスムーズだ。あとはネジを締めて、アース線が抜けないか確認しよう。

穴に差し込むタイプなら、アース部のレバーを開けて、アース線の先は伸ばしたまま軽くねじってまとめ、奥に差し込んで接続する。やはりアース線が抜けないか、軽く引いて確認しよう。

外すときは逆の手順で

引っ越し時などにアース線を取り外したい場合は、上記で紹介した方法と逆の手順で外せばいい。

4. アース線が短すぎる場合の対処方法

アース接続をしようと思っても、アース線が短くコンセントまで届かないときもあるかもしれない。その場合はどう対処すればいいのだろうか?

十分な長さのアース線に付け替える

アース線が短く端子に届かないため接続できないこともある。その場合、電器店やホームセンターなどで長いアース線を購入して接続しよう。太さに種類があるため、古いアース線は取り外して持参するといい。アース線は電化製品にネジ留めされているだけなので、ドライバーやレンチで簡単に外せる。

継ぎ足して延長するのは危険

アース線を継ぎ足して接続するのは危険なため避けよう。ホームセンターや電器店などに売っている、市販のアース線と付け替えるのが望ましい。

5. アース端子に空きがない場合の対処方法

コンセント側にアース端子はあるものの、すでにほかの電化製品がアース接続されており、空いていないときもあるだろう。

アース端子1つに対し複数のアース線を接続可能

アース端子が1箇所しかないのに、接続したいアースが複数ある場合、1箇所にまとめて接続していい。

ただし「接続しすぎ」になるようであれば増設を検討しよう

ただし、あまりに多すぎると接続不良などを起こす可能性も否定できない。少ないと感じたら、迷わず販売店や電気工事店、賃貸なら大家や管理会社に相談しよう。

6. 電化製品にアース線がない場合の対処方法

冒頭でアース接続の必要性は解説したが、電化製品にアース線が付いていないときもある。アース接続が必要と想定される場所でこれらの電化製品を使用する場合、どのように対処すればいいのだろうか。

ホームセンターなどで必要な長さのアース線を調達しよう

電化製品の中にはアース線が同梱されていないものもある。しかしそれは、アース線が「不要」という意味ではないようだ。電化製品を設置する環境により必要なアース線の長さが異なるため、同梱していないというのが大きな理由と考えられる。設置場所とコンセントのアース端子との距離を測り、その長さのアース線をホームセンターなどで購入して取り付けよう。

7. コンセントにアース端子がない場合の対処方法

では、そもそもコンセント側にアース端子がないときはどうするべきだろうか?

電気工事店などに「D種接地工事」を依頼する

コンセント側にアース線の接続口がない場合、D種接地工事と呼ばれる工事が必要になる。この場合の「接地」とはアースのことだ。有資格者に依頼しなければならないため、販売店や電気工事店に連絡しよう。

賃貸物件にお住まいなら大家や管理会社に確認する

賃貸マンションの場合は、大家または管理会社に連絡し、アースの接続口がないため、接地工事を依頼したいと伝えよう。自分で接続口のあるコンセントに交換するといったことは、危険なので避けてほしい。

8. アース接続は感電や電化製品の故障を防ぐ意味でも重要

万が一の場合の感電や電化製品の故障を防ぐ、静電気障害や通信障害を抑制するなど、アース接続にはさまざまな役割がある。キッチン・洗面所などのように湿気の多い場所や結露しやすい場所では、アース接続をしっかり行うよう注意しよう。

結論

電化製品の故障時や漏電時に感電しないためにも、アース接続は確実に行ったほうがいい。接続していなかった方は、これを機にきちんと行っておこう。アース線の長さが足りない、家電にアース線が付属していない、コンセントに端子がないなどの場合は、専門家に一度相談することもおすすめだ。