目次

- 1. カミソリの正しい捨て方とは?各自治体の例を紹介

- 2. カミソリの「替え刃」の正しい捨て方

- 3. カミソリの「替え刃」の安全な捨て方

- 4. 「使い捨てカミソリ」の正しい捨て方

- 5. 「電気カミソリ」の正しい捨て方

- 6. カミソリの捨て方は自治体で異なる!ルールに沿って正しく処分しよう

1. カミソリの正しい捨て方とは?各自治体の例を紹介

カミソリに限ったことではないが、ごみの正しい処分方法は自治体によって細かくルール分けがなされている。そのためお住まいの自治体のホームページ等でご確認いただくのがもっとも正確だ。まずはごく一例だが、各自治体のカミソリの捨て方を紹介しよう。なお以下は2021年11月24日時点のものなので、最新情報は必ずご自身でお調べいただきたい。

自治体別・カミソリの捨て方の例

【北海道札幌市】

燃やせないごみ(有料)で、厚紙などで包み「キケン」と記すとしている。

【茨城県龍ケ崎市】

燃やさないごみとしている。

【千葉県柏市】

柄が金属製のものは資源品(金属類)(空カン袋)、プラスチック製のものは不燃ごみ、電動は不燃ごみ(小型家電)、刃は資源品(金属類)(空カン袋)としている。

【東京都世田谷区】

カミソリ刃は不燃ごみで、紙に包み「キケン」と記すとしている。

【神奈川県横浜市】

柄がプラスチック製のものは燃やすごみ(刃はカバー等で隠す)、金属のみの替刃であれば小さな金属類としている。また電気カミソリは燃やすごみまたは小型家電、カミソリの洗浄機は燃やすごみまたは小型家電(金属製のものは小さな金属類)、刃は小さな金属類(新聞紙等に包んだ上で品名を記す)、カートリッジ式の刃は燃やすごみ(ケースに入れる、または紙で包む)といったように細かく分かれている。

【新潟県新潟市】

刃は厚紙等に包み【危険】と記した上で燃やさないごみとしている。

【石川県金沢市】

燃やすごみとしている。

カミソリの「種類」で異なる場合もある

詳しくは後述していくが、プラスチック製か金属製か、刃と本体は分離が可能か、電動の場合は電池か充電池かなど、カミソリの種類によっても捨て方が変わってくる。上記は一部を抜粋したものであるため、必ず自治体のホームページはご確認いただきたい。

2. カミソリの「替え刃」の正しい捨て方

本体はなんとなく捨て方が分かりそうだが、替え刃についてはいかがだろうか?

カミソリの替え刃の分別は?

カミソリの替え刃の捨て方も自治体によって異なる。「燃えないごみ」「不燃ごみ」といった自治体も多い一方、金属なので「資源ごみ」「金属類」としている自治体も多くある。たとえば引っ越し前後でルールが変わる場合、以前住んでいた地域の捨て方はNGということもあるため、やはり一度お住まいの自治体のルールを確認することが大切だ。

3. カミソリの「替え刃」の安全な捨て方

鋭い刃のついたカミソリは危険である。むき出しのままごみ袋に入れて捨てた場合、何らかの拍子にごみ袋が破れて刃が飛び出せば、地域のごみ当番の方、あるいは回収作業員の方がケガをするおそれもある。安全に処分するためにも次のようなひと工夫をしておこう。

ガムテープで巻いたり、新聞紙に包んだりして刃を隠す

替え刃はむき出しの状態で捨てず、ガムテープを巻いたり新聞紙に包んでテープで留めたりして、刃の部分を隠すことが大切だ。

「危険」「刃」などと書き記して注意喚起する

ごみ袋に、油性ペンなどで「危険」「カミソリの刃」などと記載しておけば、回収作業員の方なども注意しながら取り扱ってくれるだろう。たとえルールで決められていなくても、こうした心配りができれば最高だ。

4. 「使い捨てカミソリ」の正しい捨て方

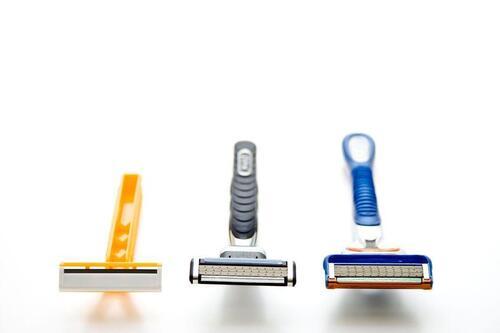

使い捨てカミソリには大きく、柄が「プラスチック製」のものと「金属製」のものがある。これらはどういった捨て方が正しいのだろうか?一例を紹介しよう。ただし上述のように自治体によって細かく分かれている。必ずお住まいの自治体のルールに沿って処分してほしい。

柄がプラスチック製の使い捨てカミソリの正しい処分方法

【柄と刃が分離する場合】

本体や柄の部分がプラスチック製で、刃と分離するタイプのカミソリは、プラスチック部分を「プラスチックごみ」「燃えるごみ」などとして処分し、刃は「燃えないごみ」「金属類」などとして処分する。

【柄と刃が分離しない一体型の場合】

本体および柄の部分がプラスチック製で、刃と分離しない一体型のカミソリは「燃えるごみ」「燃えないごみ」として処分することが多いようだ。

柄が金属製の使い捨てカミソリの正しい処分方法

本体や柄の部分が金属製、かつ刃と分離しない一体型のカミソリもある。この場合の捨て方としては「燃えないごみ」「金属類」「資源ごみ」などになるだろう。

5. 「電気カミソリ」の正しい捨て方

電気カミソリは捨て方が異なるためよく覚えておこう。

電気カミソリは「小型家電リサイクル法」の対象品目

従来、電気カミソリの捨て方は「燃えないごみ」としているところが多かった。だが平成25年4月に施行された小型家電リサイクル法の対象品目となり、以降、捨て方が変わっている。同法は小型家電に含まれるベースメタル、レアメタルなどの貴重な資源をリサイクルするとともに、有害な物質を回収する目的もある。回収方法は各自治体に委ねられているため必ず確認しよう。

自治体に回収してもらう

「ピックアップ回収」をおこなっている自治体があるほか、資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置し、決められた収集日に回収している自治体もある。

小型家電回収ボックスに捨てる

公共施設や家電量販店、スーパーなどに回収ボックスを設置している自治体も増えた。ただしボックスの投入口から入らないものは回収してもらえないので、事前にサイズを確認しておくことをおすすめする。

注意!電池や充電池は抜くのが基本

冒頭で紹介した横浜市のように、電気カミソリは「燃やすごみ」または「小型家電回収」としている自治体も多い。だがここで注意が必要だ。電気カミソリは電池式のものや充電式のものがあるが、それら電池や充電池は抜いた状態で捨てるルールになっている自治体が多いためだ。電池や充電池は「有害ごみ(柏市)」「特定5品目(新潟市)」「乾電池ごみ。充電池は販売店へ(横浜市)」など自治体で細かく決まっている。

捨て方や分別方法が分からないときは自治体に問い合わせを

判断が難しい場合、あるいは自治体のホームページ等を見てもよく分からないといった場合「大丈夫だろう」と安易に処分せず、必ず自治体に問い合わせた上で正しい捨て方をしよう。

6. カミソリの捨て方は自治体で異なる!ルールに沿って正しく処分しよう

お伝えしてきたように、カミソリの捨て方は種類によって、あるいは自治体によって変わってくる。「1本くらいなら...」と億劫がらず、必ず自治体のルールに沿って処分しよう。また刃を処分する際は、たとえルールになっていなくとも、ごみ当番の方や回収作業員の方がケガをしないよう、刃を隠したり注意喚起したりといった思いやりも持っておきたいものだ。

結論

カミソリの捨て方に迷ったときは自治体に問い合わせるとよい。また電気カミソリの場合、小型家電回収ボックスに捨てるといった方法もあるが、その際、電池あるいは充電池などを抜いておくとともに、それら(電池等)は別の正しい処分方法があることも知っておこう。

この記事もCheck!