目次

1. 結露とは?

そもそも結露とは、湿気を含んだ温かい空気が冷やされて、空気中の水蒸気が水滴になる現象だ。

結露が発生する仕組み

水蒸気には、温まると気体になり、冷えると液体になる性質がある。空気中には常に一定の水蒸気が存在しているが、空気が急激に冷やされた場合、空気中の水蒸気の一部が水に変化する。これが結露だ。たとえば冷たいグラスに水滴がつくのは、グラスの外側の空気が冷やされて、空気中の水蒸気が水滴になるためである。

窓は結露しやすい

結露は浴室の天井やクローゼットの内側、家具の裏側などいろいろな所に発生するが、なかでも窓は結露しやすい所だ。冬場などは、暖房で温まった室内の空気と外気の温度差が激しいため、窓ガラスの内側にびっしりと水滴がつくことも珍しくない。窓の結露を放っておけば、カビなどの発生原因にもなる。

結露を放置する危険性

結露を放置してしまうと、湿気によりカーテンや窓枠、周辺の壁や床にはカビやそれを食べるダニが繁殖しやすくなる。カビやダニが増えれば、アレルギー症状や喘息などの健康被害につながる恐れも出てくる。また、クローゼットや押し入れ内のカビ、床材の腐食など、家を傷ませる原因にもなる。家や家族の健康を守るためにも、結露は放置せず、何らかの対策をとることが望ましいだろう。

2. 無料でできる結露対策

結露を何とかしたいものの、コストのかかる対策は避けたい方も多いだろう。そこで無料でできる結露対策から紹介しよう。

こまめに換気する

結露対策として最も手軽なのが、こまめな換気で室内の湿度を逃がすことだ。対角線上にある窓を2ヶ所開けると効率よく換気ができ、時間は1回5~10分、1時間に1~2回が理想である。冬場など窓を大きく開けたくないときは、換気扇を回して換気扇から離れた窓を少し開ける、ひとつの窓を常に少し開けておき常時換気をする、などの方法でも空気の入れ替えができる。

温度や湿度を適切に保つ

結露は室内と室外の温度差が大きいほどできやすくなるため、室内の温度や湿度を上げすぎないことも大切だ。冬の室内の快適な温度は18~20℃、湿度は40~60%といわれている。温湿度計などを定期的にチェックして、温度や湿度を適切に保つことも結露対策として有効だ。

エアコンや電気ストーブを使う

ガスや石油を使ったストーブやファンヒーターは、稼働時に大量の水蒸気を発生させるため、室内の湿度を上げてしまう。結露対策を考えるなら、暖房器具はエアコンや電気ストーブなど電気式のものを使用するのがおすすめだ。

家具や観葉植物の置き場所を変える

家具と家具の間を少し開けたり、家具と壁の間に隙間をつくったりすることも、結露やカビ対策になる。また観葉植物は常に水蒸気を発生させているため、窓際など結露ができやすい場所に置くのは避け、通気性がよい所に置こう。

3. グッズを使った結露対策

よりしっかりとした結露対策を行いたいなら、市販の結露対策グッズを活用するのもおすすめだ。

プチプチやシートを貼る

結露対策として手軽に使えるのが、梱包材に用いるビニールのプチプチだ。貼ることで窓の温度が下がりにくくなり、結露の発生量を抑えられる。ホームセンターや100均などで販売されている結露防止シートにも同様の効果がある。それでも垂れてくる結露には、窓の下に結露吸水テープを貼って吸い取るようにするとより確実だ。

結露防止スプレーをする

結露防止スプレーは、吹きかけることで窓に薄い膜をつくり、結露を吸い取ってくれる対策グッズだ。一度使えば数週間は効果が持続するため、手間をかけない結露対策にはもってこいといえる。防カビ効果などを備えた商品を選ぶとさらに便利だ。

除湿器を置く

結露が大量にできる部屋であれば、除湿器を置いて湿度を下げるのもよい方法だ。冬場の除湿には、低温時の除湿に強く室温も上昇させるデシカント式の除湿器が向いているので、購入時にはチェックしてみよう。ただデシカント式除湿器には、乾燥しすぎる、電気代が高くなるなどの難点もあるため、こまめにON/OFFする、夜間のみの運転にするなどの工夫も必要である。

サーキュレーターを使う

結露対策でサーキュレーターを使う場合は、窓に向かって風を当てるのがポイントだ。窓の近くに空気を停滞させないことで、空気が冷えて結露になるのを予防できる。空気が循環すれば暖房効率も高まるため、電気代の節約にも効果的だ。

4. 結露対策にはガラスやサッシの交換がおすすめ

多少コストがかかっても根本的な結露対策を施したい場合には、ガラスやサッシ交換という方法もある。

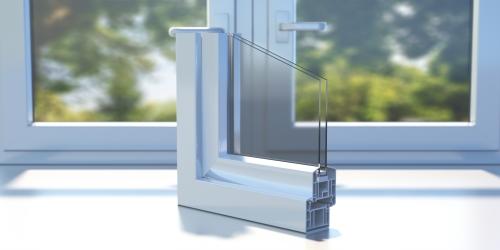

二重ガラス

ひとつ目の対策は、窓ガラスを二重ガラスにすることだ。二重構造にするとガラスの間の空気が断熱材の役割を果たし、外の冷気をシャットアウトするため、結露が格段にできにくくなる。断熱による電気代の節約も期待できるので、長い目で見ればコスパの高い対策だろう。

二重サッシ

もうひとつは、既存の窓の内側にもう1枚窓を取り付けて二重サッシにする方法だ。もともとある窓を活かしたい場合などにおすすめだが、外側の窓の結露は完全には防げないため、二重ガラスに比べやや不十分な面もある。

5. 結露ができてしまったときのカビ対処法

対策をしても結露や黒カビが発生してしまったときは、健康を害さないためにも速やかに除去することが大切となる。

水滴をしっかりと取り除く

できてしまった結露は、乾いたタオルや雑巾で拭き取るのが一番だ。片手で持てるスクイージーを使うと、高い場所などにも手が届きやすくなる。垂れた水滴で窓の下を濡らさないように、窓枠の下にも雑巾などを置いてから拭き取ろう。

黒カビの落とし方

結露を放置して黒カビが発生してしまっても、初期であれば食器用の中性洗剤などで落とすことができる。水で薄めて黒カビにスプレーし、5分ほど置いたのち拭き取ればOKだ。時間が経った黒カビは内部にまで根を張っているため、市販の塩素系カビ取り剤(カビキラーなど)を利用しよう。頑固な黒カビの場合、スプレー後にラップなどでパックして15分以上放置すると落としやすくなる。

結論

結露対策の基本は、こまめな換気や温度・湿度管理で室内の湿気を増やさないことだ。換気方法や暖房器具の使い方を見直すだけでも、ある程度の結露は減らせるだろう。それでも発生する窓の結露には、結露防止シートやスプレーなど、結露用の対策グッズを併用するとよい。放置すればカビ・ダニの原因になる結露、ぜひ何らかの対策をとるようにしてほしい。