目次

1. 僧帽筋をほぐす効果とは?

僧帽筋をほぐすことで得られる効果はいくつかあるが、ここでは主な3つを紹介する。

肩こり解消

肩こりの大きな原因は筋肉の緊張だ。その中でも僧帽筋は肩を動かす際に使う最も大きな筋肉で、肩こりと密接に関係している。肩こりにもいくつか原因があるが、悩んでいる方は、まず僧帽筋をほぐすとよいかもしれない。

猫背が改善

猫背は肩甲骨が正しい位置にないことが原因で起こるが、肩甲骨を正しい位置に戻すのも僧帽筋の役割だ。そのため僧帽筋をほぐすことで、肩甲骨の位置が正しい位置に戻り猫背が改善する可能性がある。

血流改善

僧帽筋がこると、血流が悪化する。血流が原因で肩こりなどの不調を引き起こす場合もあり、僧帽筋をほぐし血流改善することで身体の不調が改善することもある。

以上のように、僧帽筋をほぐすことで得られる効果は大きい。では実際にどのようにすればよいのか事項から詳しく解説していく。

以上のように、僧帽筋をほぐすことで得られる効果は大きい。では実際にどのようにすればよいのか事項から詳しく解説していく。

2. 僧帽筋をほぐす「背中のストレッチ」

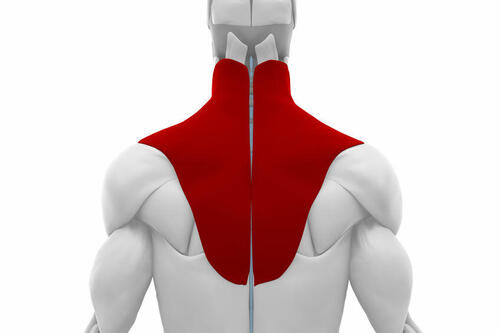

僧帽筋は背中の表面の大きな筋肉だ。背中のストレッチをすることで僧帽筋をほぐすことにもつながる。簡単にできる背中のストレッチを紹介しよう。

背中のストレッチ方法

- 床に座って、脚を前に伸ばす。あぐらの姿勢で行っても問題ない。

- 両手を腰の後ろの床に置く。そして、胸を開き、目線は上を見ながら、上体をグッと反らせていこう。

- そのまま呼吸を3回ほど行い、ゆっくりと元に戻していく。 慣れてくると手を置く位置を腰から離していくとストレッチ効果が高まる。

3. 僧帽筋をほぐす「首のストレッチ」

次に、首のストレッチを紹介する。僧帽筋は首から背中にかけての筋肉なので首のストレッチをすることでもほぐすことができる。場所を選ばないストレッチなので、オフィスや、移動中など肩がこってきたなという時に試してみよう。

首のストレッチ方法

- 右の手のひらを左の耳の上あたりに置く。(頭頂部から回して巻き込むような感じ)

- 手に力を少しずつ入れて、首をゆっくりと右に倒していく。

- このストレッチを左右5回~10回程度繰り返す。

僧帽筋がこり、肩こりがひどくなると、首こりや頭痛などにもつながることがある。首のこりを感じ始めている方は首のストレッチを行ってみよう。

4. 僧帽筋をほぐす「肩や肩甲骨のストレッチ」

次に肩甲骨周りに効くストレッチを紹介する。肩甲骨周りのストレッチは僧帽筋だけではなく、僧帽筋に付随する筋肉のストレッチ効果もあるため、肩全体をほぐしたい方におすすめだ。

肩甲骨周りのストレッチ方法

- 椅子に浅く腰を掛かけて、両足を大きく開き、背筋をピンと伸ばしておく。

- 両手を肩の高さでまっすぐ前に伸ばし、両手首を内側にひねり、手のひらを合わせる。

- 息を吐きながら上体を前に倒し、指先を床に近づける。

このストレッチは姿勢を正しながら行うことでより効果を得ることができる。

5. 僧帽筋をほぐす「ツボ押しや温感」

最後に僧帽筋をほぐす方法としてツボ押しや温感を紹介する。

ツボ押し

首の根本と肩の外側のちょうど中間を、人差し指、中指、薬指の3本を使って5秒程度おしてから離す。これを3~5分程度、繰り返し行う。

温感

温める場合は、首の付け根から肩甲骨周りを意識して温めよう。方法としては、入浴やシャワー、温熱シートを使用する方法もある。温熱シートは、仕事中でもできるのでとくにおすすめだ。

ツボ押しも温感もやり方を間違えると逆効果になってしまう場合がある。そのため、できれば専門医などの指導の下で行うことをおすすめする。とくに筋や筋肉を痛めている場合に患部を温めると症状が悪化してしまうので注意しよう。

ツボ押しも温感もやり方を間違えると逆効果になってしまう場合がある。そのため、できれば専門医などの指導の下で行うことをおすすめする。とくに筋や筋肉を痛めている場合に患部を温めると症状が悪化してしまうので注意しよう。

6. 自分で僧帽筋をほぐすのが難しいなら整体などの専門店も

自分で僧帽筋をほぐすのが難しい場合は、整体や鍼灸などで専門的な治療を行っているところに行ってみよう。僧帽筋は首から背中にかけての非常に大きな筋肉のため、僧帽筋の中でも上部が凝っているのか、下部が凝っているのかによって僧帽筋をほぐすための最適な方法がが変わってくる。一度専門の方にみてもらってから、自分にあったやり方を見つけるのもよいかもしれない。

結論

僧帽筋をほぐすことは「肩こり」「姿勢の改善」などのさまざまなメリットがある。大きな筋肉のため、おなじ僧帽筋でも上部、中部、下部の部位の違いによって僧帽筋をほぐすための方法が変わってくる。自分がほぐすべき場所はどこなのかを知り、それに合わせた最適な方法でほぐすようにしよう。最初はわからないことも多いので専門医などに相談するのもよいだろう。