目次

1. 「肩甲骨」とは?パソコンやスマホ使用でカチコチになる?

肩甲骨はがしのやり方を紹介する前に、まずは肩甲骨について解説していこう。

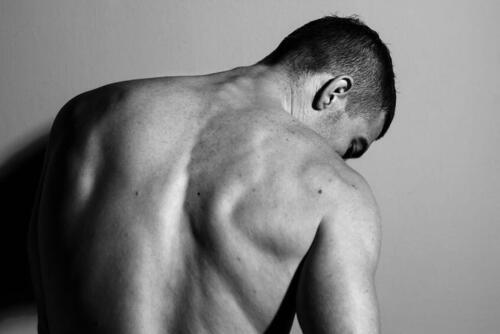

肩甲骨の位置と役割

肩甲骨とは、背中の上に付いている平べったい逆三角形の骨のことだ。両肩の付近に対照的に付いており、バンザイをする・腕を前後に伸ばす・肩をすくめるなど、腕の動きをサポートする働きがある。胴体は鎖骨としか繋がっておらず、骨だけで見ると不安定な状態だが、周辺の筋肉が支えているため、広い範囲で自由に動かすことができる。しかし、その筋肉が凝り固まってしまうと、可動域が狭くなってしまい、肩甲骨を動かす時に痛みを感じやすくなる。

肩甲骨まわりが固くなってしまう原因

パソコン作業やスマホ使用、事務作業をすることが多い人は、肩甲骨の動きが悪くなりやすい傾向がある。というのも、同じ姿勢(前傾姿勢)を長時間続けていると、血流が滞ってしまい、肩甲骨まわりの筋肉が凝り固まってしまうからだ。とくに普段運動をしていない人は筋肉が衰えやすく、肩甲骨の動きが悪くなりやすい。そのため、肩甲骨の可動域を広くするには肩甲骨はがしで血行を改善し、筋肉の凝りをほぐしてあげることが必要というわけだ。

肩甲骨はがしとは?

気になる肩甲骨はがしだが、実際に肩甲骨を筋肉からはがすわけではない。肩甲骨はがしとは、肩甲挙筋(けんこうきょきん)や菱形筋(りょうけいきん)など、肩甲骨と関わる筋肉の凝りをほぐし、背中にへばりついてしまっている状態の肩甲骨を元の可動域に戻すことだ。簡単にいってしまえば、肩甲骨まわりの筋肉をほぐすためのストレッチ全般を指す。そのため、筋トレのように疲れるものでもなければ、プロの施術が必要なわけでもない。どの肩甲骨はがしもやり方は簡単なので、時間を見つけてこまめに行っていくことが重要といえる。

2. 「肩甲骨はがし」のやり方・立って簡単にできるもの

肩甲骨はがしのやり方にはさまざまな種類がある。やり方によっては痛みを感じることもあるので、まずは無理なく動かせる範囲で肩甲骨はがしを行っていこう。ここでは立ったままできる肩甲骨はがしのやり方を2つ紹介する。

バンザイ運動

バンザイ運動はラジオ体操の最初と最後で深呼吸をする時に行う動きだ。肩甲骨の動きを意識しながら行うと、周辺の筋肉がほぐれる。

やり方

- 背筋をのばした状態で立ち、両手を前から上に向かってのばす。

- そのまま横から両手をゆっくりおろす。腕をおろす時は息を吐きながら行おう。

肩回し

肩回しは肩甲骨はがしの中でもスタンダードなストレッチだ。立ったままはもちろん、座ったままでもできるので、仕事の合間などにぜひ取り入れてみてほしい。

やり方

- 両手でそれぞれの肩をつかむ。

- 肩から手を放さずに、肘をぐるぐると回す。

- 10回ほど肘を回したら、今度は回転方向を反対にして肘を回す。

3. 「肩甲骨はがし」のやり方・寝ながらできるもの

仕事中に肩甲骨はがしができない人は、就寝前に横になってストレッチを行おう。寝たままできる肩甲骨はがしのやり方も何通りかあるが、中でも膝を抱えるストレッチを行うのがおすすめだ。やり方は簡単、仰向けの状態で両膝を抱え込み、ゆっくり左右に動くだけだ。3往復ぐらい行うと、筋肉がほぐれて気持ちよく眠ることができるだろう。

4. 「肩甲骨はがし」のやり方・椅子に座りながらできるもの

肩甲骨はがしは、下半身を動かさずに行うことができる。そのため、先ほど紹介した「立ったままできる肩甲骨はがし」を座った状態で応用することも可能だ。また、背もたれがある椅子に座っている場合であれば、首の付け根を両手で押さえて上体を後ろに反らしたり、背もたれをつかんで上体をひねったりしても筋肉をほぐすことができるだろう。デスクワーク中は肩甲骨まわりの筋肉が凝りやすいので、こまめに肩甲骨はがしを行って筋肉をほぐしてほしい。

5. 「肩甲骨はがし」のやり方・人にやってもらうには?

筋肉が凝りすぎてストレッチが上手くできない場合は、人に肩甲骨はがしをやってもらうことも可能だ。やり方は以下の手順を参考にしてみてほしい。

人にやってもらう肩甲骨はがしのやり方

- 枕などで頭の高さを調整し、左側が床にくるように横になる。

- 相手に右側の肩甲骨をつかんでもらい、上下左右に揺らしてもらう。

- 無理のない範囲で何回が動かしたら、今度は右側を下にして横になり、左の肩甲骨も同じように動かしてもらう。

結論

肩甲骨はがしのやり方は何通りもあるが、どれを行うにしても、無理のない範囲で腕を動かすことが大切だ。痛みを我慢して肩甲骨はがしを行うと、周辺の筋肉が痛んでしまい、怪我に繋がる可能性も高くなる。とくにペアで肩甲骨はがしを行う場合は、やってあげる側の人がどのぐらいの力加減で行えばいいのかわからないので注意が必要だ。お互いに声をかけながら、無理のない範囲でストレッチを行っていこう。