目次

- 1. 「心拍数」と「脈拍数」の違いは?

- 2. 心拍数の正常値・異常値と安静時の基準値について

- 3. 高齢者の心拍数の正常値とバイタルチェックの重要性

- 4. 心拍数を調べるメリット|健康と運動に関する利点

- 5. 心拍数の4つの測定方法

- 6. 心拍数に関する悩みは医療機関に相談を

- 安静時心拍数:身体が休んでいる状態で測った心拍数のこと

- 最大心拍数:正常な場合に1分間に発揮できる心拍数のこと

- 左手の手首を上にして出す

- 右手の人差し指・中指・薬指の3本を左手の親指側の手首に当てる

- 10秒間の脈拍数を数える

- 数えた脈拍数を6倍すれば1分間の脈拍数の目安が求められる

- ※1:基本検査項目_判定区分 - 日本人間ドック学会

https://www.ningen-dock.jp/other/inspection - ※2:日本健康運動研究所-運動強度の設定の仕方と測り方

https://jhei.net/exer/walking/wa02.html - 公益財団法人 日本心臓財団 健康ハート叢書 心拍数と心臓病

https://www.jhf.or.jp/publish/upload_images/No17.pdf

1. 「心拍数」と「脈拍数」の違いは?

本稿では心拍数をメインに解説していくわけだが、まずは混同しがちな「心拍数」と「脈拍数」について違いを確認しておこう。

心拍数とは

心拍数とは、一定の時間内に心臓が拍動する回数のことをいう。一般的に心拍数というと、1分間に心臓が何回拍動したかを数えることが多い。

脈拍数とは

指先などにドクドクと伝わる鼓動が脈拍だ。同じく1分間など一定時間内に何回脈打つかを計測したものを脈拍数などと表現する。

心拍数=脈拍数ではない?

一般的に「心拍」と「脈拍」は同義として使われることが多い。たしかに心臓の拍動が脈になるため、基本的には心拍数と脈拍数は一致するはずだ。

だが不整脈がある場合、拍動が動脈に伝わらないことがある。また単純に、たとえば手首に指を当てて脈拍を測ろうとした際、うまく脈を感じられないこともある。したがってすべての方が「心拍数=脈拍数」とは限らない点は覚えておこう。

安静時心拍数と最大心拍数とは?

心拍数を把握するにあたってこちらも覚えておきたい。なお個人差はあるが、健康的な成人の安静時心拍数は約60〜100bpmである(bpm=回数/分)。

2. 心拍数の正常値・異常値と安静時の基準値について

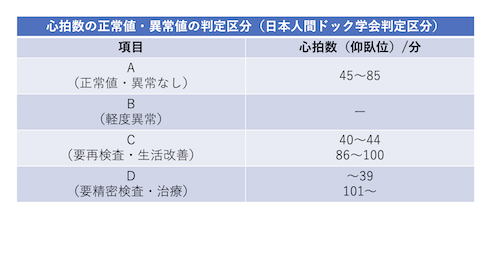

「正常値」かどうかを判断するための「明確な基準」は設けられていない。だが心拍数の正常値・異常値について、日本人間ドック学会が判定区分を設けている。(※1)その判定区分と、安静時の心拍数の基準値についてまとめておく。

心拍数の正常値・異常値の判定区分

このように4段階に分かれている。では、安静時の心拍数の「基準」となる数値についても見てみよう。なお心拍数の欄にある「仰臥位(ぎょうがい)」とは仰向けに横たわった状態を指す。

安静時の心拍数の基準値|年齢別

年齢別に見てみるとこのようになった。リラックスした状態で5分以上安静にしてからなど、毎回同じ条件下で測ることが望ましい。

3. 高齢者の心拍数の正常値とバイタルチェックの重要性

高齢者に絞って、心拍数の正常値を解説する。健康状態を把握する上で重要な情報となる心拍数は、成人よりもやや少ない値が正常値となる。その理由もあわせて解説しよう。

高齢者の心拍数の正常値

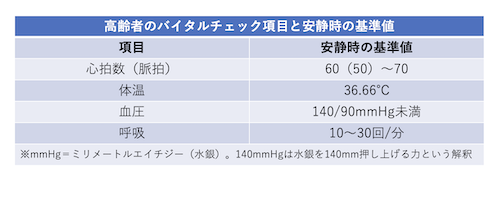

成人の心拍数の基準値(安静時)が約70〜80bpmであるのに対し、高齢者(おおむね65歳以上)の正常値(同)は約60〜70bpmである(50〜とする場合もある)。

高齢者の安静時心拍数が少なくなる理由は?

高齢者の安静時心拍数が少ない理由として、赤ちゃんや子どもの頃よりも代謝や活動量が少なくなることが挙げられる。体重あたりの必要エネルギー量を示した「基礎代謝基準値」は子どものほうが高く、年齢を重ねるにつれて低くなる。

高齢者がバイタルチェックをすることの重要性

健康状態を把握するためにも、高齢者には1日1回以上のバイタルチェックが推奨されている。病気の早期発見につながる可能性がある大切な情報なので、ぜひ習慣化されることをおすすめしたい。

【高齢者のバイタルチェックの項目と安静時の基準値】

多少の個人差はあるが、おおむねこのあたりが安静時の基準値とされている。心拍数は回数だけでなくそのリズムもチェックし、不整脈といった症状が見られないかどうか確認しておこう。

4. 心拍数を調べるメリット|健康と運動に関する利点

心拍数を調べることは健康状態を把握することにつながる。また運動時に心拍数を調べれば運動強度を保つことも可能になる。

日々の健康状態を確認できる

心拍数は運動や食事などによって変化するが、心臓に病気がある場合なども変化する。日々心拍数(脈拍数)を調べることで体の異変に気づきやすくなるというわけだ。脈に関する異常には大きく「頻脈(脈拍が速くなる状態)」と「徐脈(脈拍が遅くなる状態)」がある。

【脈拍が速くなる|頻脈の症状と原因】

頻脈は血圧の低下を招くことがある。心拍数が多くなることで動悸やめまい、冷や汗や吐き気などの症状が出ることもある。

原因として運動、食事、入浴、ストレスなどがあり、これらが解消されれば脈拍は戻るのが普通だ。ただし心臓病や高血圧症などの病的要因も考えられるため、引き続き注意が必要だ。

【脈拍が遅くなる|徐脈の症状と原因】

徐脈が起こると身体に必要な酸素や栄養を十分送れなくなる。極端に遅くなると脳貧血が起こり、頭がボーッとしたり少しの運動で息切れしたりする。

生理的な原因として睡眠が挙げられる。病的な原因として甲状腺機能低下症や交感神経の働きを抑える薬の投与などが挙げられる。

運動強度の指標にできる

運動強度とは簡単にいえば運動時のキツさである。たとえば「やや楽〜ややキツい(ダイエットに向いている強度)」と感じる運動がしたいときは「(220−年齢−安静時心拍数)×40%〜60%+安静時心拍数」で求められる。

例として30歳で安静時心拍数が70bpmの方の場合、運動時の心拍数が118〜142bpmになるように強度を調節するとよい、といった具合だ。(※2)

5. 心拍数の4つの測定方法

心拍数の測定方法には大きく「医療機関で調べる方法」と「自分で調べる方法」がある。

心電図や心拍計で調べる

医療機関などの心電図や心拍計で計測するのがもっとも正確とされている。異常がある場合は内科や循環器内科などを受診し、心拍数を調べてもらおう。健康診断の検査項目にも含まれているはずなので、最寄りの医療機関で受けられるか確認してみるのもよいだろう。

市販の血圧計・脈拍計を使う

自分で心拍数を調べる方法としては、家庭用血圧計や脈拍計などがある。血圧計には据置型や携帯型があり、手首や上腕に巻くなどして計測する。また「パルスオキシメーター」と呼ばれる、血中酸素飽和度を測定する機器でも脈拍数を調べられる。

ウェアラブルデバイスを使う

運動時の心拍数を調べるなら、Apple Watchなどのウェアラブルデバイスがおすすめだ。スマホ機能なども使える「スマートウォッチタイプ」と、計測機能だけが付いた「リストバンドタイプ」がある。後者でも歩数、距離、消費カロリー、心拍数などが計測できる。

手脈・検脈で調べる

計測機器を使わなくても手脈・検脈で数えられる。いつでもどこでも調べられる利点がある。脈拍数は1分が基本だが、手脈は10秒間測定×6倍ということもある。ただし10秒は短すぎて不整脈などに気づきづらい側面がある。できれば計測機器も併用するとよいだろう。

【一般的な脈拍の測定方法・手順】

6. 心拍数に関する悩みは医療機関に相談を

心拍数はさまざまな要因で変化するため、必ずしも基準値の範囲内に収まるとは限らない。しかし心拍数が速い(遅い)状態が続くケースや安定しない場合などは、病気のリスクも考えられる。

心拍数や脈拍数に不安、悩みなどがあるのなら、内科や循環器内科などに相談するとよいだろう。その上で、治療や生活改善などが必要な場合は医師の指示に従おう。

結論

心拍数を知ることは健康状態を把握することにつながる。また運動時に心拍数を調べれば運動強度をコントロールするのにも役立つ。心拍数は血圧計やウェアラブルデバイスなどを使えば簡単に調べられるので、ぜひ日々の健康管理や運動に役立てよう。

(参考文献)