目次

1. 日本酒度とは?

日本酒度は日本酒の甘さや辛さを知る目安になる。0を基準にプラス・マイナスの数値で表記され、一般的にはマイナスに傾くほど甘口に、プラスに傾くほど辛口になるとされている。

日本酒度はどうやって決まるの?

日本酒度とは、水の比重をゼロとしたときの日本酒の比重を数値化したものだ。日本酒の糖分を中心としたエキス分が多いほどマイナス、少ないほどプラスで表記される。一方で、アルコールは水より軽いため、アルコール分が多くなるほど日本酒度は高くなりプラスに傾く。なお、日本酒度は日本酒の甘さ辛さを知る目安になると説明したが、日本酒の味わいはほかにも香気成分、酸度、アミノ酸度などにも影響を受ける。そのため、実際には日本酒度だけで甘さ辛さを判断するのは難しいだろう。

2. 日本酒度以外の指標

日本酒度以外に日本酒の味わいの指標となるものを紹介する。

日本酒の酸度

酸度は日本酒の味わいを数値化したものだ。酸というとすっぱさをイメージするかもしれないが、日本酒においては酸はキレを生み出す。一般的には酸度が高いと辛口に、酸度が低いと甘口に感じる。しかし酸度も日本酒度と同じようにそれだけでは甘さや辛さを判断しきれないので、目安として考えよう。

日本酒のアミノ酸度

日本酒に含まれるアミノ酸の数値をあらわすアミノ酸度。アミノ酸によって日本酒にうまみやコクが生まれる。一般的にアミノ酸度が高い日本酒は甘口に、低い日本酒は辛口になるとされている。アミノ酸度もまた日本酒度や酸度と同じように甘さ辛さを知る目安程度に考えよう。

3. 日本酒の味わいを左右する他の要因

日本酒の味わいは日本酒度や酸度、アミノ酸度などの影響を受けると説明した。しかし日本酒のテイストを左右する要因はそれだけではない。日本酒の製造過程でおこなわれる加水や添加アルコールによっても変化するのだ。

加水

加水とは日本酒に水を加えてアルコール度数や味わいのバランスを調整することだ。加水しない日本酒は原酒とよばれる。水を加えると日本酒の重さが増すため、日本酒度は低くなる。そしてアルコール度数が下がるので飲みやすさに繋がりやすい。

添加アルコール

添加アルコールとは、日本酒にアルコールを添加することだ。アルコールが加わるので日本酒度が高くなる。そしてアルコールによって香味調整されて、よりキリッとした味わいが生み出される。

4. 甘辛度とは?

日本酒の甘さ辛さを知る手がかりとなるのが、1974年に公益社団法人日本醸造協会が提案した「甘辛度」という指標だ。日本酒度と酸度の数値の組み合わせによって算出される。(193593/81443+日本酒度))-1.16×酸度-132.57という計算で、数値が高くなるほど甘口になる。甘辛度は日本酒のラベルには記載されていないので、日本酒度と酸度で導き出す甘辛度の数値が気になる場合は計算してみよう。ただし、日本酒度も酸度も参考数値であるので、甘辛度も参考として考えるのがよいだろう。

5. 日本酒の美味しい味わい方

日本酒の味わいは、日本酒度をはじめとして酸度やアミノ酸などさまざまな要素が絡み合って成り立っている。ここまでで紹介した日本酒度などのほかに、温度もまた味わいを左右する大きな一因となっている。日本酒度と照らし合わせながらそれぞれの温度での日本酒の味わいの違いを感じてみよう。

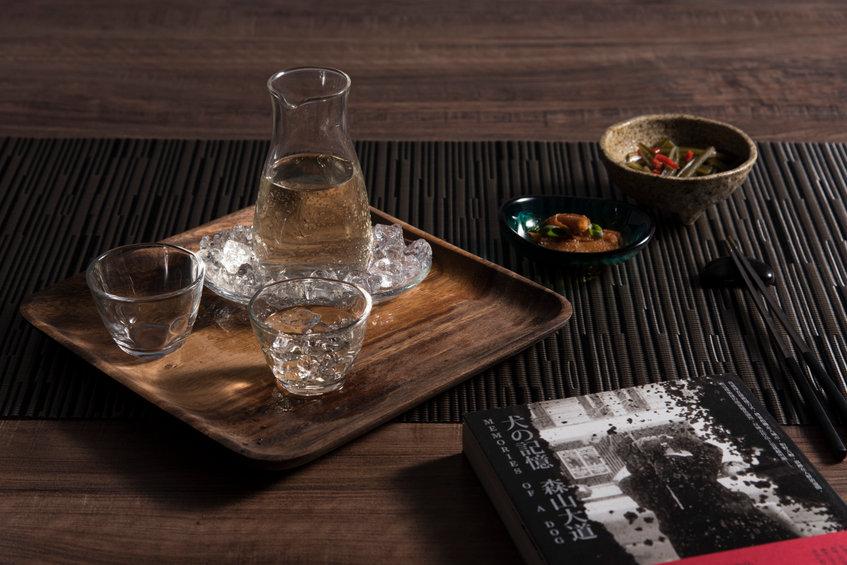

冷酒

冷酒は約5~15℃に冷やした日本酒をさす。そしてさらにその中で、5℃前後の雪冷え、10℃前後の花冷え、15℃前後の涼冷えに分けられる。吟醸酒や大吟醸酒のような香り高い日本酒などは冷やして華やかな香りを楽しむのがおすすめだ。日本酒は冷やすことでクセが弱まり喉ごしもすっきりと感じられるので、冷酒だと飲みやすい印象になるだろう。

冷や

20℃前後の常温の日本酒を冷やとよぶ。冬はより冷たく、夏は少し高めの落ち着いた温度といったように季節ごとに変化も楽しめる。冷やは日本酒本来の味わいが感じられるが、反対に雑味なども分かりやすくなってしまう。そのため、冷やで飲むなら日本酒の風味が引き立つ純米酒がよいだろう。

燗酒

燗酒は温めて飲む日本酒だ。温度ごとに6種類に分けられ、日向燗(約30℃)、人肌燗(約35℃)、ぬる燗(約40℃)、上燗(約45℃)、熱燗(約50℃)、飛び切り燗(約55℃)となる。日本酒の香りが豊かに広がるぬる燗で飲むなら純米酒がおすすめだ。上燗より温度が高くなると甘味は感じにくくなり、味わいがよりシャープに感じるだろう。熱めの燗酒には純米酒や本醸造酒がおすすめだ。

結論

日本酒度を理解しておくと、日本酒を選ぶときに自分の好みのものを見つけやすくなるだろう。今回紹介したように日本酒の味わいは実に多様な要素によって決まるので、美味しいと思った日本酒の日本酒度や酸度などをチェックして覚えておき、次回からの日本酒選びの参考にするのもよいだろう。