1. 青のりの種類

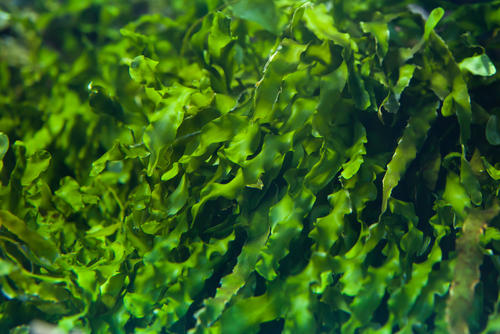

青のりと一般的に呼ばれているのは、アオサ科アオノリ属に分類される「すじ青のり」「うすば青のり」「ひら青のり」などの総称。分布エリアは寒帯から熱帯までの海水と淡水が混じり合う汽水域で、養殖も行われている。多くは天日で干して乾燥品とし、料理の彩りと香りづけに利用。形は糸状で粉状にしたものが、青のり粉の高級品として扱われている。

一方、アオサ科アオサ属のあおさは、九州周辺から西日本の太平洋沿岸が産地。浅い海に浮遊して岩などに付着し、水温がある程度高い状態で成長する。青のりに比べてやや香りが劣るとされ、青のりよりも安価で、たこ焼きやお好み焼きのトッピングに使われている。熱を加えてもあまり香りが飛ばないのも特徴だ。

ちなみに、三重県などで養殖が盛んなヒトエグサ属の「ひとえぐさ」は、のりの佃煮の材料として有名だが、三重県ではこれを、「あおさ」「あおさのり」などと呼ぶため、混同しないようにしたい。

一方、アオサ科アオサ属のあおさは、九州周辺から西日本の太平洋沿岸が産地。浅い海に浮遊して岩などに付着し、水温がある程度高い状態で成長する。青のりに比べてやや香りが劣るとされ、青のりよりも安価で、たこ焼きやお好み焼きのトッピングに使われている。熱を加えてもあまり香りが飛ばないのも特徴だ。

ちなみに、三重県などで養殖が盛んなヒトエグサ属の「ひとえぐさ」は、のりの佃煮の材料として有名だが、三重県ではこれを、「あおさ」「あおさのり」などと呼ぶため、混同しないようにしたい。

- すじ青のり

日本各地の淡水が入る沿岸または汽水域に生息。太さ1mm、長さ30cm~80cm程度の管状で、主枝から無数の枝が出る。四国などで大規模な養殖が行われている。 - ひら青のり

円筒形から偏平になり上部に広がって成長。すじ青のり同様に食される。30cm~100cmまで伸びることも。 - ぼう青のり

外海から内湾の岩礁域に生息。上部へ太く円筒形に成長するが枝はほとんど出さない。太さ2mm~8mm、長さ10cm~20cm。時には100cmを超すこともある。 - うすば青のり

潮間帯下部に生息。縁辺部と基部を除いて2層からなる。長さは10cm~30cm程度で、太さが15cmに達する場合も。 - ひとえぐさ(一重草)

藻体は薄く膜状。長さ10cm~60cm程で、円形に広がっていく。養殖ものを12月~翌年5月までに収穫し、のりの佃煮に加工される。沖縄のアーサもこれにあたる。 - あおさ

沿岸に着生する藻体は20cm~30cm。浮遊して生育し時に大繁殖することも。乾燥粉末は青のりの代用品として利用される。

2. 青のりの旬と特産地

青のりの産地として有名なのは、四国の清流・四万十川。日本最後の清流ともいわれ、鮎や鰻の産地としても有名だが、下流域で漁業の柱になっているのが、天然のすじ青のりだ。すじ青のりは、水温の低い冬~春先に成長するため、12月末~5月までが収穫時期。水温10℃以下の川に入って手で収穫し、天日に干し乾燥させる川漁師の作業はかなりの重労働だろう。さらに、すじ青のりはとても繊細で、環境の変化に左右されやすい。天然ものは年々減少している希少品なのだ。

太陽の下、川辺の風にそよぐ青のりの天日干し風景は、四万十の冬の風物詩。自然乾燥と手もみによる昔ながらの製法で仕上がった青のりは、味が濃く、風味が強く、香り高く、まさに別格の美味しさといえる。

太陽の下、川辺の風にそよぐ青のりの天日干し風景は、四万十の冬の風物詩。自然乾燥と手もみによる昔ながらの製法で仕上がった青のりは、味が濃く、風味が強く、香り高く、まさに別格の美味しさといえる。

3. 青のりの選び方&食べ方

青のりの魅力を堪能したいなら、天然もので天日干しされたものがおすすめ。青々として香りのよいものを選ぼう。時には粉砕された青のり粉でなく、すじ状の青のりを購入して、さまざまな調理に活用してみてはいかがだろうか。

入手後まず試してもらいたいのが、シンプルにごはんと一緒に食べる方法だ。フライパンなどで青のりを軽く煎ってから、ごはんに載せるかお茶漬けに加えるだけで、豊かな磯の風味を存分に味わうことができる。粥や雑炊に仕立ててもよいだろう。

続いておすすめなのが、青のりの天ぷら。青のりに衣をつけサッと揚げたら、軽く塩を振っていただこう。油をまとい、さくさくとした食感はまさに美味。日本酒も進むつまみになる。

また、美しい緑色をいかして、料理を彩ってもよいだろう。ごはんに青のりを加えた混ぜごはん。緑がアクセントになった卵焼きやオムレツ。パスタやスープ、サラダのドレッシングなど洋風の料理にもマッチするのはもちろん、お好み焼きや焼きそば、納豆やとろろのトッピングにも絶好。さまざまな料理に青のりをかければ、いつもの料理が1味変わるので、ぜひ試してみてほしい。

入手後まず試してもらいたいのが、シンプルにごはんと一緒に食べる方法だ。フライパンなどで青のりを軽く煎ってから、ごはんに載せるかお茶漬けに加えるだけで、豊かな磯の風味を存分に味わうことができる。粥や雑炊に仕立ててもよいだろう。

続いておすすめなのが、青のりの天ぷら。青のりに衣をつけサッと揚げたら、軽く塩を振っていただこう。油をまとい、さくさくとした食感はまさに美味。日本酒も進むつまみになる。

また、美しい緑色をいかして、料理を彩ってもよいだろう。ごはんに青のりを加えた混ぜごはん。緑がアクセントになった卵焼きやオムレツ。パスタやスープ、サラダのドレッシングなど洋風の料理にもマッチするのはもちろん、お好み焼きや焼きそば、納豆やとろろのトッピングにも絶好。さまざまな料理に青のりをかければ、いつもの料理が1味変わるので、ぜひ試してみてほしい。

結論

一口に青のりといっても、種類が豊富で選ぶのに迷うかもしれない。そんな時は少々奮発し、天然ものの青のりを購入してはいかがだろう。昔から日本人が愛してきた、繊細な磯の香りと味わいが、全身に沁みること間違いなしだ。