1. 菜箸とはいったいどんな箸?

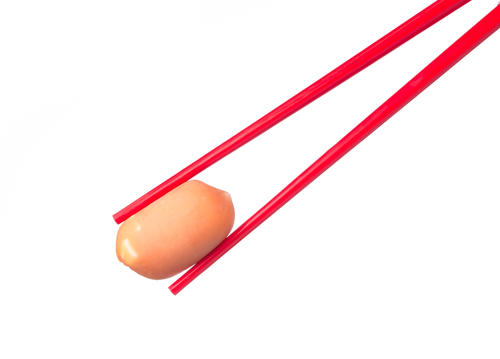

まずは、菜箸とは何か、ということを考えてみよう。菜箸とは端的にいうと料理の際に食材をつまんだり混ぜたりするために使用する長い箸のことである。菜箸の「菜」とは、おかずのことを指す。加熱調理をする際に、手が熱くならないように30~35cmと、普通の箸よりもかなり長いのが特徴である。

菜箸の中には、上の部分に紐がついているものがあることにお気づきだろうか。これは、収納するときに、ひっかけて乾燥しやすくする、バラバラにならないようにする、など使い勝手をよくするために工夫されているのである。しかしこのタイプの菜箸は、食材がつかみにくい、というデメリットがある。菜箸の形状は、先端が滑り止め加工されているもの、四角いもの、細いものなどさまざまなバリエーションがあるので、調理法によって使い分けるようにすればいいだろう。

菜箸とよく似た箸に、盛りつけ箸がある。盛りつけ箸は菜箸とは異なり、盛りつけるためだけに作られた箸なので、菜箸よりも先がとがっているのが特徴だ。

菜箸の中には、上の部分に紐がついているものがあることにお気づきだろうか。これは、収納するときに、ひっかけて乾燥しやすくする、バラバラにならないようにする、など使い勝手をよくするために工夫されているのである。しかしこのタイプの菜箸は、食材がつかみにくい、というデメリットがある。菜箸の形状は、先端が滑り止め加工されているもの、四角いもの、細いものなどさまざまなバリエーションがあるので、調理法によって使い分けるようにすればいいだろう。

菜箸とよく似た箸に、盛りつけ箸がある。盛りつけ箸は菜箸とは異なり、盛りつけるためだけに作られた箸なので、菜箸よりも先がとがっているのが特徴だ。

2. シリコン製菜箸の特徴

菜箸にはさまざまな種類がある。おもな材質は竹や木であるが、最近ではシリコン製の菜箸やステンレス製の菜箸もある。中でもシリコン製の菜箸は、耐熱温度が200℃と高いのが特徴。竹や木の菜箸は高温で調理すると焦げ付いてしまう心配があるが、シリコン製の菜箸ならそのような心配は無用なのがうれしい。さらに、シリコン製の菜箸は滑りにくいので、鍋などを傷つけることがないというメリットある。先端が柔らかいので、樹脂加工のフライパンや鍋での調理に最適。調理中に音があまり立たないという特徴もある。

また、食器洗浄機に対応している種類も多いので、お手入れが楽。このように、シリコン製の菜箸にはメリットがたくさんある。家庭に1膳、シリコン製の菜箸を持っていると便利だろう。

また、食器洗浄機に対応している種類も多いので、お手入れが楽。このように、シリコン製の菜箸にはメリットがたくさんある。家庭に1膳、シリコン製の菜箸を持っていると便利だろう。

3. トング型菜箸もおすすめ

最近ではトング型の菜箸も数多く発売されている。トング型の菜箸は、一見すると普通のトングのようだが、先端がくびれており、まるで箸のようになっているのが特徴だ。耐熱性が高い素材でできているので、揚げものに大活躍。菜箸で食材を持ち上げた瞬間にまた油の中にドボンと落としてしまった...なんていう失敗も軽減される。また、先端には滑り止めがついているので、つかんだものを優しくキープすることができるのも特徴。トマトなど、つぶれやすい食材も軽い力で簡単につかむことができる。菜箸とトングのいいとこどりをした、トング型の菜箸。時短料理に一役買ってくれそうだ。

4. 菜箸の洗い方

菜箸を長持ちさせるために必要なのは、正しいお手入れの仕方だ。洗い方も重要。とくに木や竹でできた菜箸の場合、食器洗浄機にかけたり長時間水に浸けたり、何本かまとめて力強くゴシゴシこするように洗うと、菜箸を悪くしてしまう。たわしを使わず、スポンジの柔らかい面で洗うか、手で洗うなどの優しく洗おう。また、まとめてジャラジャラとこすり合わせて洗ったり、数本まとめてふきんでゴシゴシ拭いたりすると、箸同士がこすれて摩耗してしまう。洗うとき、拭くときの摩耗はなるべく避けることが菜箸を長持ちさせる秘訣だ。

さらに、陽のよく当たる場所で立てて保管するのもいただけない。蜜ろうや漆を使用した菜箸は、紫外線を吸収して変色しやすくなってしまうのだ。なるべく陽の当たらない場所や引き出しの中に保管するようにしておこう。

さらに、陽のよく当たる場所で立てて保管するのもいただけない。蜜ろうや漆を使用した菜箸は、紫外線を吸収して変色しやすくなってしまうのだ。なるべく陽の当たらない場所や引き出しの中に保管するようにしておこう。

結論

いままで何気なく使用していた菜箸も、調理目的によって種類を変えることで料理が格段にしやすくなる。また、正しいお手入れ方法を実践すれば、菜箸を長持ちさせることができる。たかが菜箸、されど菜箸。いま一度、菜箸の使い方や選び方を見直してみてはいかがだろうか。