1. 出刃包丁で丁寧に!カンパチの下処理のコツ

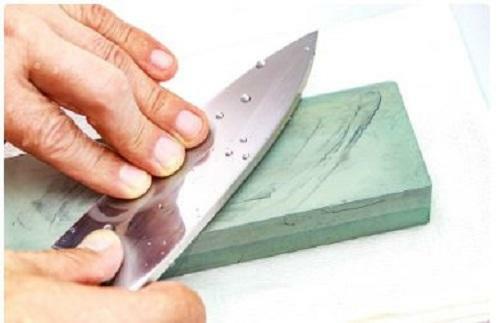

・必ず出刃包丁を使う!

カンパチの大きさになると、三徳包丁で捌くことは非常に難しい。小さい魚なら三徳包丁で済ませていた人も、カンパチを捌く際には出刃包丁を用意しよう。

・うろこを取る

包丁あるいはうろこ取りを使い、表面をこすってうろこを落とす。カンパチの胴体は大きい分、うろこも大きめで固い傾向にある。確実に取り除こう。

・頭、えら、カマを外す

あじなどと同様に頭をまとめて切り落としても問題はないが、せっかくなのでカマを切り分けたい。えらぶたを開いて、えらの付け根を切る。うまく表裏両方のえらを切り落とせれば、頭が切り離され、カマが胴側に残っている状態になるはずだ。あとはカマを切り落とす。

・内臓を取り除く

切り口から、腹側に包丁を入れ、内臓をかき出す。包丁を入れる際に、内臓を傷付けないようにすると、取り出しが楽になるだろう。内臓を取った後は腹の中を水洗いし、竹ササラもしくは歯ブラシなどで内臓の残りや血合いを取り除こう。ただし、水を当て過ぎると身が劣化するので、ほどほどに留めておく。キッチンペーパーなどで水気をしっかり拭き取れば、下処理は終わりだ。

2. 大きくても基本は同じ!カンパチの三枚おろし

カンパチは三枚おろしにするのが一般的だ。小さい魚と同じ要領で処理をすればよい。腹の中に包丁を入れて背骨と中骨を切り離した後、背びれすれすれに包丁を入れ、背骨に沿って身を切り離す。ポイントは、なるべく背骨付近に身を残さないよう、背骨に包丁を当てながら切っていくことだ。裏返し、同様に裏側の身も切り離す。背骨と両身の合計3つに切り分けられればよい。最後に、切り離した身の腹側にある中骨を、包丁でそぎ切る。

3. カマやあらもすべて使おう!捌いたカンパチで作る基本の料理

捌いた部位を、それぞれ料理に使うことができる。なるべく捨てずに、すみずみまで使いきりたい。

・切り離した身を刺身にする

中骨とその周辺に包丁を入れて、中骨を取ると同時に身を腹側と背中側に切り離す。すると、柵ができあがる。あとは包丁を引いていけば、カンパチの刺身ができあがる。好みに合わせて身の厚さなどを調整してみよう。

・カマを塩焼きにする

カマは脂がのっていて美味しい部位だ。捨てるのはもったいない。塩を強めにまぶして、グリルなどでじっくり焼こう。皮がパリパリになるまで焼けば、香ばしさと魚の旨みを同時に楽しめる。

・頭や背骨をあら汁にする

頭や背骨も、せっかくなら捨てずに活用したい。あらはくさみが強いので、まずは塩をまぶしてしばらく置き、くさみを取り除く。それが終わったら、熱湯をかけて表面の汚れを取り除き、水で冷やす。この工程は霜降りと呼ばれる。その後はあらを食べやすい大きさに切り、味噌汁や澄まし汁の具材として使えばよい。しっかり煮立てると、カンパチの出汁が出て美味しいあら汁ができあがる。ちなみに、スーパーなどでは魚のあらが安く売られている。あらの料理に普段から慣れておけば、安い値段で魚料理を食べることができるので身に付ける価値はあるだろう。

結論

カンパチを捌くのは少し難しいが、大きい身の分たくさんの部位を取ることができる。また、身だけでなく、残りのあらも有効活用すれば、美味しい料理を何品も作ることができるのだ。もしカンパチを丸ごと1尾捌くなら、あらなどもなるべく捨てずに利用し、カンパチのフルコースを作ってみてはどうだろうか。

この記事もCheck!