1. ビタミンB2の働きと推奨摂取量

ビタミンB1は糖質の代謝をサポートする栄養素であるが、ビタミンB2は糖質だけではなくたんぱく質や脂質の代謝にも関わっている。ビタミンB2が栄養剤などに使われるのは、エネルギーの産生に欠かせない栄養素であるからだ。ビタミンB2は身体を動かすために必要なエネルギーを作り出す働きに関わっているほか、発育促進にも携わるため「発育のビタミン」とも呼ばれている。ビタミンB2の働きには次のようなものが挙げられる。

ビタミンB2の働き

- 皮膚や粘膜の健康を維持する

- 3大栄養素の代謝をサポートする

- 発育促進

ビタミンB2の吸収

ビタミンB2の化学名は「リボフラビン」という。細胞中のリボフラビンは、酵素タンパクと結合して存在している。調理や消化によって遊離され、小腸粘膜で加水分解されてリボフラビン単体となり、小腸の上皮細胞から吸収される。

ビタミンB2の摂取量

ビタミンB2の1日の摂取推奨量は、30〜40代の男性で1.6mg、女性では1.2mgである。エネルギーの摂取量によってこの量は変動し、活動量が多い人ほど需要は増す。ビタミンB2の平均摂取量は、成人男女の平均が1.19mgとなっている。女性では充足しているが、男性はやや不足気味だといえよう。

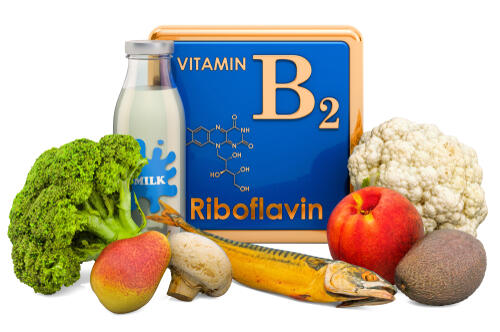

2. ビタミンB2を含む食べ物や飲み物

ビタミンB2は、動物性食品、植物性食品どちらにも含まれている。

動物性食品

魚介類、レバー、チーズ、牛乳、卵など

植物性食品

海藻類、味噌、酵母、落花生、緑黄色野菜など

ビタミンB2は、熱に強い性質をもっているが、光には弱く分解しやすい性質がある。しかし、水溶性ビタミンのため水に溶けやすいので、長く浸水させないように注意しよう。

3. ビタミンB2不足と感じたら?

ビタミンB2の欠乏は、食事からの摂取量が不足したときや代謝異常、肝疾患や糖尿病などの疾患のほか、薬剤の影響などによって起こる。ビタミンB2不足は単体で起こることは少なく、他のビタミンと同時に不足するケースが多い。ビタミンB2の主な欠乏症は、皮膚や粘膜の症状として現れる傾向がある。主なビタミンB2の欠乏症には次のとおりだ。

ビタミンB2欠乏症の症状

- 成長障害

- 口角炎

- 舌炎

- 皮膚炎

- 咽喉炎

ビタミンB2の不足を防ぐために

ビタミンB2は活動量が多くエネルギー消費量が多い場合に必要量が増す。前述のとおり、日本人の成人男性は不足傾向にあるため、肉体労働や激しい運動をする人は積極的に摂取しよう。

ビタミンB2を過剰摂取した場合

ビタミンB2は、水溶性ビタミンなので過剰に摂取したとしても尿中に排泄されるため、あまり心配する必要はない。栄養剤を飲んだあとに尿が黄色くなるのは、過剰摂取したビタミンB2が排泄されている証拠だ。しかし、ビタミンB2はとればとるほどよいというものでもないため、食事から摂取できていれば、とくに栄養剤を飲む必要はないといえる。

結論

ビタミンB2は糖質、たんぱく質、脂質からエネルギーを産生する際に必要な栄養素である。ビタミンB2は動物性食品と植物性食品どちらにも含まれているため、自分の好みに合わせてバランスよくとり入れてみてほしい。ビタミンB2は加熱による損失は少ないが、水溶性のビタミンなので特に野菜は水に浸け過ぎないように注意しよう。

この記事もcheck!