1. パントテン酸の解説と効果

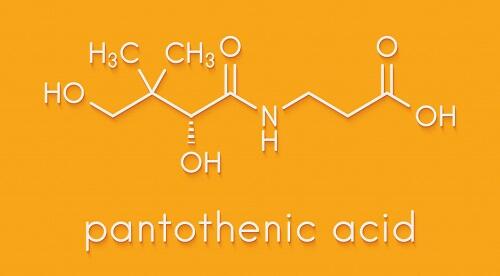

パントテン酸とは、ビタミンB群に属する水溶性のビタミンで、ビタミンB5 とも呼ばれている。パントテン酸は、英語のPantothenic acidの日本語訳で、Pantothenicのpanは、ギリシャ語で、「至るところに存在する」といった意味がある。その意味の通り、パントテン酸は、自然界の至るところに存在する酸として、数多くの食品に含まれている。

パントテン酸は三大栄養素の代謝に関与

パントテン酸は、エネルギーを生み出す際に必要な補酵素であるコエンザイムAやACPの成分として、三大栄養素である糖質、たんぱく質、脂質の代謝に関与している。また、副腎皮質ホルモン(抗ストレスホルモン)や善玉コレステロール、及び、免疫抗体の合成などにも関与している。さらに、ビタミンB群に属するビタミンとして、皮膚や粘膜、爪、髪の毛などの健康の維持にも密接に関わっている。

厚生労働省が公表している食事摂取基準によると、パントテン酸の1日の摂取量の目安は、年齢や性別によって多少のバラツキがあるものの成人の男性で5mg、女性で4~5mgと定められている。

パントテン酸は、水溶性のため、大量に摂取しても不要な分は、尿として体外に排出され、とくに摂取量の上限は設けられていない。実際、パントテン酸単独の大量摂取によって何か身体に支障が生じたという例は、今のところ一件も報告されていないようだ。

厚生労働省が公表している食事摂取基準によると、パントテン酸の1日の摂取量の目安は、年齢や性別によって多少のバラツキがあるものの成人の男性で5mg、女性で4~5mgと定められている。

パントテン酸は、水溶性のため、大量に摂取しても不要な分は、尿として体外に排出され、とくに摂取量の上限は設けられていない。実際、パントテン酸単独の大量摂取によって何か身体に支障が生じたという例は、今のところ一件も報告されていないようだ。

2. パントテン酸を含む食材や果物・飲み物

その名が示す通り、パントテン酸は、その含有量には違いがあるものの、肉類、卵、魚介類、きのこ類、乳製品をはじめ、穀物、野菜や果物など、私たちが普段口にする数多くの食品に含まれている。

パントテン酸が含まれる食べ物

食品の中でとくに多く含まれているのは、鶏の肝をはじめとする肉のレバー、干ししいたけ、チーズホエーパウダー、パン酵母、やつめうなぎ、ひきわり納豆、鮭やいわし、卵黄などになる。飲み物では、緑茶、とくに玉露に多く含まれている。また、パントテン酸は、ほかのビタミンB群と同様に、 腸内細菌によっても合成されている。

3. パントテン酸不足と感じたら?

上記に示したことからもわかるように、普段からバランスのよい食生活を送っている限り、パントテン酸そのものが不足する心配はまずないと考えられている。

パントテン酸不足により起こりうる症状

もし、パントテン酸が不足してしまった場合は、エネルギーの産生がうまくいかずに疲労が蓄積したり、気力が減退したり、便秘や肌荒れ、口内炎などの不快な症状に見舞われたりする心配が出てくる。さらにパントテン酸不足の状態が続いた場合、頭痛、めまい、動悸、不眠、知覚異常、各臓器の機能不全など、深刻な症状に悩まされるおそれがあるようだ。

ただし症状の原因がパントテン酸不足かどうか特定するのは困難

上記のような症状は、ビタミンB群に属するビタミンのどれかが不足した場合にも起こり得る。そのため、症状から、パントテン酸不足を特定するのは、実質不可能といえるだろう。ただ、パントテン酸は、カフェインやアルコールを摂取した場合、多く消費されるので、普段からコーヒーやアルコールを多めに摂取している場合は、意識して多めにパントテン酸を摂取することが望まれる。

結論

パントテン酸は、あくまでも、ビタミンB群の一員として補助的な役割を果たしているというだけであって、パントテン酸そのものに対して、何か具体的な効果が期待できるというわけではないようだ。しかし、私たちが健康を維持するのに重要な役割を果たしている栄養素ではあることだけは確かだ。

この記事もCheck!