1. ビタミンB6の効果や働き

ピリドキサール、ピリドキシン、ピリドキサミンというこの3種類の化合物は、ビタミンB6活性を持っている。これらにリン酸が結合したものが消化管内でビタミンB6にまで消化されたあと、身体のなかに摂り込まれる。 ビタミンB6は白色の結晶であり、光で分解されやすい。ビタミンB6の働きは次のとおりだ。

ビタミンB6の主な働き

- 補酵素となりアミノ酸の代謝をサポートする

- 免疫機能を正常に保つ

- 皮膚の健康を維持する

- ヘモグロビンの合成

- 神経伝達物質の合成

- 脂質代謝のサポート

ビタミンB6の吸収

ビタミンB6は、食品中ではリン酸やたんぱく質と結合して存在している。調理や消化によって分解され、ピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミンという形になって吸収される。

ビタミンB6の推奨摂取量

ビタミンB6の摂取推奨量は、30〜40代の男性において1日あたり1.4mgとなっており、女性は1日あたり1.2mgである。ビタミンB6の平均摂取量は、20歳以上の男女あわせて1.15mgとなっている。

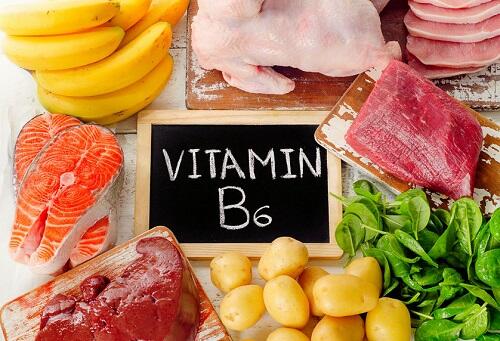

2. ビタミンB6を含む食べ物や飲み物

ビタミンB6は次のような食品に多く含まれている。

- 動物性食品

まぐろ 、鶏肉、レバーなど - 植物性食品

とうがらし、米ぬか、にんにく、バジル、パセリ、酵母、小麦胚芽、ピスタチオ、バナナ、大豆

動物性食品はまぐろが主だが、植物性食品では幅広い食品に含まれている。にんにくは普段の食事にも使いやすい食材で、アリシンやビタミンB1などさまざまな栄養素が含まれるスタミナ食材だ。香草として知られるパセリやバジルも、飾りとしてばかりではなく料理の食材として使ってみてはいかがだろうか。

3. ビタミンB6不足と感じたら?

ビタミンB6不足は、抗生物質を長期間投与された患者や食事摂取量不足、バランスの欠如などが原因で起こる。また、腎疾患患者や自己免疫疾患患者もビタミンB6を十分にとれていない可能性がある。 ビタミンB6の欠乏症には次のような症状が現れる。

- 貧血

- 皮膚炎

- 唇の荒れやひび割れ

- 口内炎

- 舌の腫れ

- 抑うつ、錯乱

- 免疫機能の低下

普段の食事の栄養バランスを意識することが最優先ではあるが、気になる症状がある場合は、積極的に摂取するようにしよう。

ビタミンB6を過剰摂取した場合

普通の食事でビタミンB6が不足することは少ないが、サプリメントなどの摂取によって高濃度で長期的に摂取していた場合は神経障害を引き起こすことがある。

ビタミンB6の不足を防ぐために

ビタミンB6は、動物性食品ではまぐろに多く含まれている。毎日まぐろを摂取するのは難しいので、にんにくやパセリなどを使ってこまめにとり入れていくのが理想だ。

結論

水溶性ビタミンのビタミンB6は、動物性食品ではまぐろ、植物性食品ではにんにくやパセリ、バジルなどに含まれている。免疫機能や皮膚の健康維持、脂質代謝のサポートなどさまざまな働きのあるビタミンB6を、普段の食事からしっかりと摂取していこう。

この記事もCheck!