1. サガリってどこの部位?

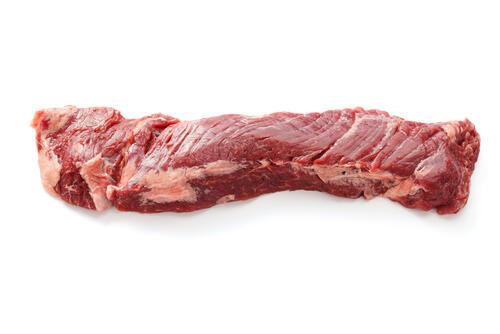

サガリは、牛の横隔膜の一部で、肋骨の付近にある分厚い内臓肉である。ちょうど内臓にぶら下がるようについているため、「サガリ」と命名されたといわれている。

サガリとハラミの違い

同じ横隔膜の一部の内臓肉に、ハラミがあるが、ハラミは背中側に位置していて、サガリに比べて薄くて脂肪分が多い点が違っている。ただ、同じ横隔膜の一部ということで、サガリとハラミをひとくくりにして、ハラミと分類される場合も少なくない。

サガリの肉質

サガリは、牛1頭から、およそ1kgしか取れない希少部位でもある。そのため一般のスーパーなどでは、なかなか目にすることができない。サガリの肉質は、とても柔らかく、味わいそのものはあっさりしているが、コクと旨みが強く、ステーキにすると大変美味で、多くのファンを獲得しているようだ。

豚にもサガリはある?

サガリは、豚や鶏にも存在する。豚の場合は、牛と同様に横隔膜の部分のことを指しており、内臓を処理する際に1頭から300g前後しか取れず、柔らかく適度な脂肪があることが特徴だ。北海道の富良野地方では牛よりも豚サガリのほうが広く親しまれているが、鮮度が落ちやすいため流通量が少ない。また、鶏には横隔膜がないため、牛や豚のように横隔膜の一部ではなく、胸の骨から臀部にかけての筋肉をサガリと呼ぶ。ただし、鶏サガリはハラミとして飲食店で提供されていることもあるようだ。

2. サガリのカロリーや栄養

旨みの詰まった牛肉のサガリだが、カロリーはどのくらいあるのだろうか?食べるときに摂取できる栄養成分も含めて確認してみよう。

サガリのカロリー

文部省の食品データベースによると、サガリを含む横隔膜部の気になるカロリーは、和牛肉可食部100gあたりで288kcalだ(※1)。ただし、横隔膜全体のカロリーにはハラミも含まれている。一般的にサガリはハラミよりもカロリーが低いと考えられているため、サガリ単体であればもう少しカロリーが低くなる可能性があると覚えておくとよい。

また、牛肉のほかの部位のカロリーを調べてみると、脂身付きの肩ロースは380kcal(※2)、同じく脂身付きのバラ肉は472kcal(※3)、赤肉のリブロースは395kcal(※4)とサガリに比べるとカロリーが高めである。

また、牛肉のほかの部位のカロリーを調べてみると、脂身付きの肩ロースは380kcal(※2)、同じく脂身付きのバラ肉は472kcal(※3)、赤肉のリブロースは395kcal(※4)とサガリに比べるとカロリーが高めである。

サガリに含まれる栄養素

牛肉のサガリに含まれる栄養成分はタンパク質・脂質・カリウム・ナイアシン・ビタミンB2・ビタミンB1など(※1)。それぞれの栄養成分の特徴を厚生労働省のe-ヘルスネットで調べてみると、タンパク質は血液や身体を作る主な成分であるとともに、生命を維持するのに不可欠な栄養素だとされている(※5)。

脂質の働き

3大栄養素のひとつである脂質は、公益財団法人長寿科学振興財団の運営する健康長寿ネットによると、エネルギーを生成し体温を保持し、脂溶性ビタミンの吸収を促す効果が期待できるとされている(※6)。また、厚生労働省によると、カリウムには食塩に多く含まれるナトリウムを体外に排出する作用があるそうだ。摂りすぎると健康リスクが高まるナトリウムに影響を与えるため、高血圧の予防や筋肉を正常に保つこと、むくみの予防・改善などに役立つと考えられている(※7)。医師や薬剤師の見解では、ナイアシンは粘膜や皮膚を健康に保ち、二日酔いを防ぐ効果が期待できるという(※8)。

ビタミンB2の働き

ビタミンB2はエネルギーの代謝に関与しており成長を促進する効果や皮膚や粘膜の健康を保持する働きが期待できると、病院の情報誌に掲載されるほど注目されている成分だ(※9)。医療系大学の研究結果によると、ビタミンB1は疲労回復効果と神経を正常に保つ効果があるそうだ(※10)。

食べる時には加熱必須

ちなみにサガリに限らず牛肉に食中毒の原因菌が付着しているかは、においや見ためではわかりづらい。食べるときに重要なことは加熱することだ。細菌は加熱することで死滅するため、中心部までしっかりと火をとおし生焼けの状態で食べないようにしてもらいたい。内閣府大臣官房政府広報室が発表した肉による食中毒の情報によると、食肉は内部の温度が75℃を保った状態での1分間以上加熱することが目安となっている。

3. サガリの焼肉での焼き方

サガリをはじめとする横隔膜にある肉は内臓肉に分類されるため、焼肉で食べる際に注意が必要である。紹介する気を付けたい理由や焼き方のポイントをしっかりとおさえたうえで、ハラミ・サガリといった肉を味わってみてほしい。

サガリの生焼けはNG

サガリは、原則として、レアのような生焼けに近い焼き方は避ける必要がある。内臓肉は、正肉に比べて、傷みやすく、レアで食べると、食中毒のリスクがはるかに高くなるからだ。通常、食中毒菌は、肉の表面に付着しているので、表面をよく焼けば、中がレアでも問題はない。しかし、傷みやすい内臓肉は、内部にまで食中毒菌が浸透しているおそれがある。安全を第一に考えて、中までしっかりと火を通すことが重要だ。

表面に焦げが付く程度に焼く

また、サガリは、その特有の肉色から、見た目だけでは中がどのくらい焼けているのか判断がつきにくいので、その点にも注意が必要だ。見た目で判断せず、表面に焦げ目がつくくらいまでよく焼くようにしよう。幸い、サガリは、焦げ目がつくくらいまで、よく焼いたほうが、香ばしさと旨みが増して、より美味しい仕上がりになる。このようなサガリに適した焼き方は、焦がし焼きなどとも呼ばれているようだ。

加熱し過ぎには注意が必要?

筋肉であるハラミは脂肪分よりもたんぱく質が多く、加熱しすぎると硬くなってしまう場合があるため、焼き加減は注意が必要。ハラミを焼肉でいただく際は、さっと火を通すくらいに留めておくのがベターだ。ただし、前述の通り内臓肉は生焼けでの食中毒リスクが高いため、しっかりと加熱できていながらも硬くなっていない絶妙な加減が大切である。

4. サガリのステーキを美味しく焼く方法

赤身が多いにも関わらず柔らかい肉質が特徴のサガリは、ステーキとしてもヘルシーに食べられる。焼肉での調理法はステーキでも活用できるため試してみるとよいだろう。さらに美味しいサガリを堪能するには、切り方とソースのレシピをおさえておくことがおすすめだ。

肉は繊維質に並行に切り分けよう

サガリは肉の切り方によって、美味しさが大きく左右される部位でもある。ステーキの肉を切り分ける際には、繊維質に沿って平行に切るようにすると、口にしたときに、大変ジューシーで濃厚な味わいを堪能できる。サイコロステーキなど、最初から食べやすい大きさに切ってから焼く場合も、肉の繊維に沿って平行に切り分けるようにしてみよう。

ソースにこだわろう

より美味しく食べるためには、ステーキソースをいろいろ工夫してみるのもよいだろう。たとえば、肉類とよく合うシャリアピンソースは、サガリステーキとの相性もバツグンによいのでおすすめのソースになる。シャリアピンソースは、おろし玉ねぎに赤ワインと醤油を2対1の割合で加え、塩コショウで味を調えれば、簡単に作ることができる。好みで砂糖やみりん、酢などを加えてもOKだ。

結論

牛の希少部位でもあり、多くのファンを獲得しているサガリのステーキ。自宅でステーキにする際の焼き加減や美味しく食べるためのポイントについては、理解していただけただろうか。これまでまだ一度も味わったことのない人は、これを機に、実際にサガリステーキを味わってみてはいかがだろう。

(参考文献)

※1 文部科学省「肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/横隔膜/生 - 一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等」

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11274_7

※2 文部科学省「肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/かたロース/脂身つき/生 - 一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等」

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11008_7

※3 文部科学省「肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/ばら/脂身つき/生 - 一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等」

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11018_7

※4 文部科学省「肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/リブロース/赤肉/生 - 一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等」

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11013_7

※5 厚生労働省「たんぱく質 | e-ヘルスネット(厚生労働省)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-044.html

※6 公益財団法人長寿科学振興財団「三大栄養素の脂質の働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット」

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/shishitsu-shibousan.html#:~:text=%E8%84%82%E8%B3%AA%E3%81%AF%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC,%E6%A0%84%E9%A4%8A%E7%B4%A0%E3%81%AE1%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

※7 厚生労働省「カリウム | e-ヘルスネット(厚生労働省)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-005.html

厚生労働省「ナトリウム | e-ヘルスネット(厚生労働省)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-024.html

※8 助川クリニック「ビタミンについて - 助川クリニック|東京・高田馬場|」

https://sukegawa-clinic.com/general/1598

一般社団法人愛知県薬剤師会「5.ビタミン | 薬事情報センター | 一般社団法人 愛知県薬剤師会」

https://www.apha.jp/medicine_room/entry-3892.html

※9 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院「ビタミンB2|特徴|働き|食材|不足」

https://www.minamitohoku.or.jp/up/news/konnichiwa/200902/eiyo.htm#:~:text=%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3B2%E3%81%AF%E3%80%81%E8%84%82%E8%B3%AA%E3%83%BB%E7%B3%96,%E6%B6%88%E5%8E%BB%E3%81%99%E3%82%8B%E5%83%8D%E3%81%8D%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

※10 東京医科大学「疲労回復のための栄養素の効果的な摂取|疲労回復のヒント|東京医科大学|公衆衛生学分野」

http://www.tmu-ph.ac/recovery/02.php

※1 文部科学省「肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/横隔膜/生 - 一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等」

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11274_7

※2 文部科学省「肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/かたロース/脂身つき/生 - 一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等」

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11008_7

※3 文部科学省「肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/ばら/脂身つき/生 - 一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等」

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11018_7

※4 文部科学省「肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/リブロース/赤肉/生 - 一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等」

https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11013_7

※5 厚生労働省「たんぱく質 | e-ヘルスネット(厚生労働省)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-044.html

※6 公益財団法人長寿科学振興財団「三大栄養素の脂質の働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット」

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/shishitsu-shibousan.html#:~:text=%E8%84%82%E8%B3%AA%E3%81%AF%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC,%E6%A0%84%E9%A4%8A%E7%B4%A0%E3%81%AE1%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

※7 厚生労働省「カリウム | e-ヘルスネット(厚生労働省)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-005.html

厚生労働省「ナトリウム | e-ヘルスネット(厚生労働省)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-024.html

※8 助川クリニック「ビタミンについて - 助川クリニック|東京・高田馬場|」

https://sukegawa-clinic.com/general/1598

一般社団法人愛知県薬剤師会「5.ビタミン | 薬事情報センター | 一般社団法人 愛知県薬剤師会」

https://www.apha.jp/medicine_room/entry-3892.html

※9 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院「ビタミンB2|特徴|働き|食材|不足」

https://www.minamitohoku.or.jp/up/news/konnichiwa/200902/eiyo.htm#:~:text=%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3B2%E3%81%AF%E3%80%81%E8%84%82%E8%B3%AA%E3%83%BB%E7%B3%96,%E6%B6%88%E5%8E%BB%E3%81%99%E3%82%8B%E5%83%8D%E3%81%8D%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

※10 東京医科大学「疲労回復のための栄養素の効果的な摂取|疲労回復のヒント|東京医科大学|公衆衛生学分野」

http://www.tmu-ph.ac/recovery/02.php

この記事もCheck!