1. 郷土料理「すいとん」とは?

すいとんとは、小麦粉を練ったものを汁で煮込んだ料理のことを指す。しかし、かつては小麦粉ではなく雑穀などを使用していた時代もあったようだ。いずれにしても、粉で作られた練り物を汁で煮るということは共通している。

いまでは郷土料理として人気を集めるすいとんだが、そもそもなぜ粉を練ったものを汁に入れて食べるようになったのだろうか。それには諸説伝えられている。

いまでは郷土料理として人気を集めるすいとんだが、そもそもなぜ粉を練ったものを汁に入れて食べるようになったのだろうか。それには諸説伝えられている。

室町時代からあった?由来は諸説あり

- 戦時中や戦後の食糧難だったころに米の代わりに用いたという説

- 室町時代からあったという説(水団という文字が書物に残されていた)

- 朝鮮半島から伝わったという説 など

韓国でもすいとんに似たような料理があることから、郷土料理といわれるが発祥は外来である可能性も考えられる。いずれにしても、昔はどちらかというと節約料理や米の代用品といった位置づけだったようだ。しかし、すいとんをわざわざ食べたいというファンを集めるほどの人気料理に登りつめたことからしても、その味は確かなものといえるだろう。

地域によって呼び名や調理法が異なる

一般的には「すいとん」「すいとん汁」と呼ばれる料理だが、日本各地には別の名で呼ばれる似たような料理が数多く存在する。たとえば大分名物の「だんご汁」もそのひとつ。すいとんが丸くちぎられたような形であるのに対し、だんご汁は平べったい形状だ。名前からするとだんご汁のほうが丸っこい形状をイメージされそうだが、味をしみ込みやすくするために平たくしているという。ほかにも、熊本県の「だご汁」や岩手県の「ひっつみ」など、地域によって具材や味付け、練り物の形状や調理法は異なる。

2. すいとん汁の味付けの基本

すいとんは汁なしでは成り立たない料理。そして、その汁の味付けが非常に重要だ。日本の郷土料理として食べられるが決まったレシピはなく、地域により味付けも多少異なる。

汁のベースは和風の出汁

共通するのは、和風の出汁がベースとなっているということ。その出汁に使う素材もやはり地域や作る人によって異なるようだ。一般的には昆布やかつお節、いりこ、干ししいたけなどを使って出汁を取り、その汁で具材を煮込み味付けする。

汁の味付けは醤油・味噌が基本

出汁がきいた汁は、薄味でも旨みが十分に感じられる。そのため、すいとんの味付けは薄味であることがほとんどである。味付けに使うのは、醤油か味噌のいずれかというパターンが多い。地域によって醤油味、味噌味とある程度の傾向はあるようだ。また、醤油と味噌をブレンドした味付けもあり、ネットなどで出回る最近のレシピでも醤油と味噌の両方が使用されているものは多い。

3. すいとん汁の簡単な作り方

お伝えしたように、すいとんは地域によって具材や味付け、作り方などが異なる。そのためあくまで一例だが、簡単なすいとん汁の作り方を紹介しよう。

具だくさんすいとん汁の簡単な作り方

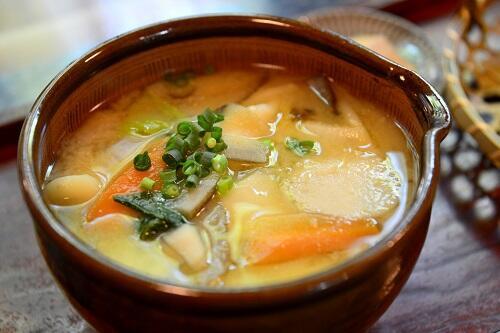

ボウルなどに小麦粉と水を混ぜ、15分ほど置いておく。その間、大根や人参、そのほかお好みの野菜を食べやすいサイズにカットしておこう。次に、出汁が入った汁に醤油と塩、酒を加えて豚肉と野菜を煮込む。ふつふつと煮立ってきたら、水を混ぜておいた小麦粉をスプーンなどに取り一口大にして投入しよう。あとは10分ほど煮込めば具だくさんすいとん汁の完成だ。決して難しくはないので、ぜひ試してみてほしい。

4. こんな食べ方も!ちょっと変わったすいとん汁

一般的なすいとんは出汁で具材を煮込み醤油や味噌で味付けするが、そもそも汁にも味付けにも明確な決まりはない。つまり、粉で作った生地をちぎったり丸めたりしながら汁に入れればすいとんといえるのだ。そう考えると、もっとすいとんはさまざまな食べ方ができるのではないだろうか。

すいとんを鍋に投入

いつもの鍋にも、すいとんを入れるとより食べごたえが出る。とくに味付けを選ばない食べ物のため、もつ鍋やキムチ鍋、豆乳鍋など何でも合う。シメにすいとんを食べるのもいいかもしれない。

汁の味付けをアレンジ

和風の味付けが定番のすいとんだが、中華スープや韓国風スープなどにも合う。汁の味付けを変えてさまざまなすいとんを楽しんではいかがだろう。

結論

汁の味は、出汁ベースに醤油や味噌が基本のすいとんだが、小麦粉でできた生地はさまざまなスープとの相性がよい。小麦粉を練る作業は子どもも楽しめるため、親子ですいとん作りに挑戦しても楽しそうだ。汁の味付けや具材を変えながら食べ比べてみよう。

この記事もcheck!