1. 植物性たんぱく質とはどんなたんぱく質?

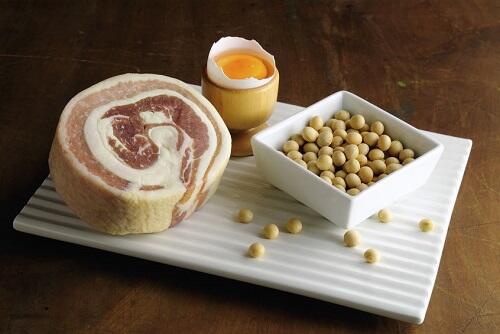

植物性たんぱく質とは、主に大豆や野菜に含まれるたんぱく質のことを指す。穀類にもたんぱく質は含まれているが、たんぱく質源と呼べるほど多くはなく、含まれるたんぱく質の量は100gあたり10gとわずかなものもある。ここではどのような植物性たんぱく質があるのかを見てみよう。

・大豆たんぱく質

植物性たんぱく質のなかでもアミノ酸スコアが高く、良質のたんぱく質とされている。大豆製品である豆腐や豆乳、納豆などにももちろん大豆たんぱくが含まれている。生の大豆を茹でなくても、缶詰やパウチ包装など手軽に食べられる商品が増えてきている。

・小麦たんぱく質

小麦に含まれるたんぱく質であり、グリアジンとグルテニンから構成されている。小麦粉に水を加えて捏ねるとできる「グルテン」は、グリアジンとグルテニンの割合によって、弾性や粘着性の程度が決まる。

植物性たんぱく質の特徴は、食品中の脂質含有量が少なくカロリーを抑えやすいという点だ。植物性たんぱく質は、体重制限中や食べすぎたあとの調整食として役立つ。カロリーを抑えつつも、たんぱく質をしっかり摂りたいときには植物性たんぱく質を選んでみよう。

2. 動物性たんぱく質とはどんなたんぱく質?

動物性たんぱく質とは、肉や魚、卵、乳製品などに含まれるたんぱく質のことをいう。動物性たんぱく質の特徴として挙げられるのは、体内では合成できない必須アミノ酸を多く含んでいるという点だ。植物性のたんぱく質と比較すると脂質が多くなるという点は心配かもしれないが、アミノ酸スコアが高く体内での利用効率もよいので完全に除去するのはすすめられない。動物性たんぱく質の種類を見てみよう。

・ホエイ

牛乳から乳たんぱく質と固形たんぱく質を除いて残ったもの。体重制限中に利用されることの多いプロテインにも「ホエイプロテイン」というものがある。

・カゼイン

ホエイを作る過程で残った固形たんぱく質そのもの。「カゼインナトリウム」として乳化剤や安定剤に使用されることもある。

・卵白

ご存知のとおり、卵の白身の部分のことを指す。卵白の90%は水分だが、残りはたんぱく質からなる。気泡性と空気変性を併せ持ち、この作用によって作られるメレンゲはお菓子づくりによく用いられる。

動物性たんぱく質は体内で合成できない必須アミノ酸を摂取できるという点と、体内でたんぱく質を合成しやすいという点が優れている。カロリーが高いからといって控えていると、栄養不足になることもあるので注意しよう。

動物性たんぱく質は体内で合成できない必須アミノ酸を摂取できるという点と、体内でたんぱく質を合成しやすいという点が優れている。カロリーが高いからといって控えていると、栄養不足になることもあるので注意しよう。

3. 植物性たんぱく質と動物性たんぱく質の理想的な摂取比率

植物性たんぱく質と動物性たんぱく質は、どちらにもメリットとデメリットがある。短所を補い合うためにも、どちらもバランスよく摂取するのが理想的だ。植物性たんぱく質はカロリーが低いという点はメリットではあるが、それだけでは必須アミノ酸が不足してしまう。体重制限中であっても、動物性たんぱく質はしっかり摂取していこう。

詳細な摂取比率というのは決められていないが、1対1の割合で摂るとよいと考えられている。しかし、総摂取エネルギーに占める植物性たんぱく質の摂取割合が多いほど、死亡率や有病率は下がるとの研究報告もある。動物性たんぱく質を多くとるよりは、植物性たんぱく質を多くとったほうがよいと考えられる。

この研究報告でも、明らかに差があるとはいいきれない結果なので、まだまだ検討は必要といえるだろう。しかし、これまでの日本の食生活を振り返ると、海外に比べて植物性たんぱく質の摂取が多い日本が長寿大国として結果が出ているのは納得できる。

詳細な摂取比率というのは決められていないが、1対1の割合で摂るとよいと考えられている。しかし、総摂取エネルギーに占める植物性たんぱく質の摂取割合が多いほど、死亡率や有病率は下がるとの研究報告もある。動物性たんぱく質を多くとるよりは、植物性たんぱく質を多くとったほうがよいと考えられる。

この研究報告でも、明らかに差があるとはいいきれない結果なので、まだまだ検討は必要といえるだろう。しかし、これまでの日本の食生活を振り返ると、海外に比べて植物性たんぱく質の摂取が多い日本が長寿大国として結果が出ているのは納得できる。

結論

米や大豆などに含まれる植物性たんぱく質と動物性たんぱく質の特徴はそれぞれ異なるため、どちらが身体によいということははっきりと述べられない。1対1の割合を目安にバランスよく摂取することが重要だ。しかし、脂質の多い動物性たんぱく質を多く摂取するよりも、どちらかといえば植物性たんぱく質の多い食事をしたほうが良いのかもしれない。

この記事もCheck!