目次

- ※1参照:公益財団法人長寿科学振興財団「カテキンの種類と効果と摂取量」 https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/catechin.html

- ※2参照:一般財団法人東京顕微鏡院「食品中のカビ毒にご用心」」 https://www.kenko-kenbi.or.jp/science-center/foods/topics-foods/5967.html

1. お茶に発生するカビ

カテキンが含まれており殺菌作用のあるお茶(※1)だが、放置して置くとカビが発生することがある。ここでは、小茶に発生するカビの種類を紹介しよう。

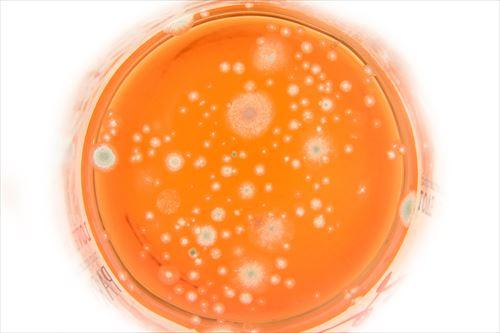

カビの種類

お茶に発生するカビの種類には、青カビ・白カビ・茶カビ・黒カビなどがある。白や青の浮遊物や、茶色や黒の丸いゼリー状のものがお茶の中にあったら、カビの可能性が高い。少量であれば飲んでも問題がないことが多いが、場合によっては下痢や嘔吐などの食中毒の症状が出る可能性もあるので注意しよう。(※2)

2. お茶のカビを飲んだら

ここでは、カビに生えたお茶を飲んでしまったときの対処法を見ていこう。

飲んだときの対処法

カビやお茶を飲んでしまっても症状が何も出ない場合は、医者を受診せずに様子を見るようにしよう。もし、下痢・嘔吐・発熱・腹痛・発疹などの症状が出た場合は速やかに受診するのがよいだろう。また、原因の特定のために飲んだお茶が残っていたら持参するのもよい。(※2)

3. お茶にカビが生えるのを予防するには

ここでは、お茶にカビが生えるのを予防する方法を紹介しよう。

口をつけて飲まない

人間の唾液の中には雑菌がたくさんいるため、なるべく口をつけて飲まずにコップに移して飲むのがよいだろう。また、ペットボトルのお茶は保存料を使っていないものが多いので、一度開封したものは早く飲み切るようにしよう。

常温で置かない

カビは室温や湿度が高いところで繁殖しやすいので、常温で保存するのは避けるようにしよう。未開封でも、冷蔵庫で保管するよう心がけよう。

容器をしっかり洗う

自宅で作ったお茶を容器で保管する場合は、使用する容器もしっかりと洗って殺菌するようにしよう。使う容器はガラス製のものがおすすめだ。また、殺菌後は汚れた手で触らないように注意しよう。

4. カビで作るお茶がある?

カビの生えたお茶は飲まないようにといってきたが、カビを利用して作るお茶があることはご存じだろうか。ここでは、カビを利用した、微生物発酵茶について見ていこう。

微生物発酵茶について

微生物発酵茶は珍しく世界でもタイ・ミャンマー・中国雲南省ぐらいしかなく、一番有名なのがプーアル茶だろう。しかし、そんな珍しい微生物発酵茶は日本に四つもあるのだ。愛媛県の石鎚黒茶(いしづちくろちゃ)・徳島県の阿波晩茶(あわばんちゃ)・高知県の碁石茶(ごいしちゃ)・富山県のバタバタ茶だ。それぞれ後発酵茶(微生物発酵茶)と呼ばれ、乳酸菌や、真菌(カビ)などを発酵させて作るのだ。世界的にも珍しいお茶が日本に4種類も存在するのは驚きだ。

結論

殺菌作用のあるカテキンが含まれているお茶もカビが発生する。カビの種類には青カビ・白カビ・茶カビ・黒カビなどの種類がある。飲んでしまっても少量であれば食中毒のような症状は出ることは少ない。しかし、症状が出た場合はすぐに受診するようにしよう。また、口をつけて飲まないといったように、カビを発生させないようにするのも重要である。この記事を読んで、お茶を飲む際の参考にしてみてはいかがだろうか。

(参考文献)