目次

- シイラの汚れやうろこをしっかりと落とす

- 胸ビレから包丁を入れて頭部を切り落とす

- 腹部から尾まで切り込みを入れて内臓を取り出す

- 流水で洗いながら血合いや卵を除去する

- ※1.厚生労働省「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の手引書」 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000739476.pdf

- ※2.農林水産省「寄生虫による食中毒に気をつけましょう」 https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/parasite.html

1. シイラとはどんな魚?

シイラとはどんな魚なのだろうか。国語辞典にはシイラの漢字も存在するが、使用されることはなくほぼカタカナで表記される。世界中の熱帯の海に生息しているシイラは、英語でdorphinやdorphin fishと呼ばれている。またその色から、スペイン語で「金」を示すdoradoという名も定着しているようだ。その特徴や味について見てみよう。

シイラの特徴

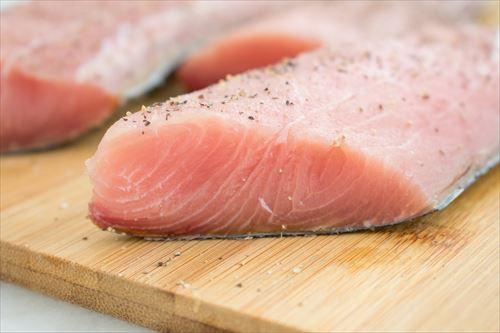

シイラは硬骨魚綱スズキ目シイラ科の魚である。マンビキと呼ばれることもある。硬い皮膚、コバルト色の斑点が目立つ金色が特徴のシイラは、全長が2mを超えることもある大型の魚である。この色は海水から陸に揚げると変色してしまう。オスのシイラは頭部が突出している。世界中の温帯の海に生息するシイラは、春に日本近海に到来して漁獲される。身は淡いピンク色を呈している。

シイラの味はまずい?

日本での漁期は5~11月である。いっぽうで、釣り人にとってシイラは獲物として嬉しくないという傾向もあるようだ。昔からシイラはまずいというイメージがあるが、これは下処理が不十分であるなどの理由で、強い臭みを感じることに起因している。実際のシイラは淡白で上品な白身の魚であり、とくに夏に旬を迎えて美味しくなる。

2. シイラの食べ方は?おすすめ料理

見た目のごつさとは異なり、シイラは調理しやすく食べやすい淡白な味が特徴である。シイラを美味しく食べるにはどんな食べ方があるのか。油を使ったり濃い味付けにすると美味しいシイラは、子どもがいる家庭でもぜひ食べたい魚である。その食べ方のいくつかを紹介する。

シイラの刺身

新鮮なシイラであれば刺身にして美味しく食べることができる。ブリと似た食味ながら、そこまで脂身のしつこさがないのがシイラの刺身である。酢醤油で食べることが多いほか、カルパッチョにしてオリーブオイルとレモンの風味でも乙な味わいである。

シイラのムニエル

あっさりと癖のないシイラは、ムニエルにしてバターや油で料理すると満足感のあるおかずになる。塩と胡椒で下味をつけたムニエルに小麦粉をまぶし、フライパンで焼くだけでできるムニエル、マヨネーズやタルタルソースでより洋食感を出してもよい。

シイラのフライ

子どもがいる家庭ならば、シイラをフライにしてみよう。翌日のお弁当のおかずにももってこいである。パン粉をつけてさくっと揚げれば、繊細な白身とほどよいハーモニーの食感となる。また唐揚げや竜田揚げのように和風にしても、フィッシュ・アンド・チップスのようにカフェ風にしてもサマになる。その他、煮付けや照り焼き、ホイル焼きのほか、鍋やみそ汁の具にも使用できる。

3. シイラの捌き方とコツ

釣りの獲物としてもよく引っかかるシイラ。家庭でさばく際にはどんな手順で処理をするのか紹介する。

以上が基本的な下処理となる。ここから中骨と身を3枚にさばけば、刺身、調理、いずれにも活用可能となる。シイラはさばいたあとにふり塩をしてしばらく放置すると、臭み対策になる。

4. シイラの食中毒のリスク

シイラは購入するだけではなく、釣ってきたものを家庭で処理するケースも多い。その場合には、食中毒に注意が必要となる。厚生労働省によれば、シイラのように身が赤みを帯びている魚の場合、ヒスチジンという成分が分解されてヒスタミンの中毒症状を呈することがあるという。(※1)これを避けるためには、長期の保存や冷凍と解凍の工程を繰り返さないことが大事である。また魚介類の生食は、アニサキス等の寄生虫による中毒を起こす可能性もある。(※2)自宅でシイラをさばく場合には鮮度に注意し、使用した包丁やまな板も清潔に保つようにしよう。

結論

シイラはとくに高級魚というイメージはないものの、淡白で食べやすい魚としてよく知られている。春から夏にかけて日本近海で漁獲できる魚であり、刺身以外にも揚げ物やムニエルなど洋食にも向いている。釣りでも簡単に釣れるシイラは、家庭でさばいて新鮮な味を楽しむことも可能だ。ただし、寄生虫などの中毒にはよく気をつけて、安全に美味しく食べてほしい。

(参考文献)