目次

- ※1出典:環境省 せとうちネット:ダツ https://www.env.go.jp/

- ※2出典:一般社団法人 大日本水産会 魚食普及推進センター「魚の骨の色が青い?緑色? 変!気持ち悪い!」 https://osakana.suisankai.or.jp/

1. ダツとはどんな魚?危険といわれる理由とは

ダツは、漢字では「駄津」と表記される。どのような魚なのか、詳しく見ていこう。

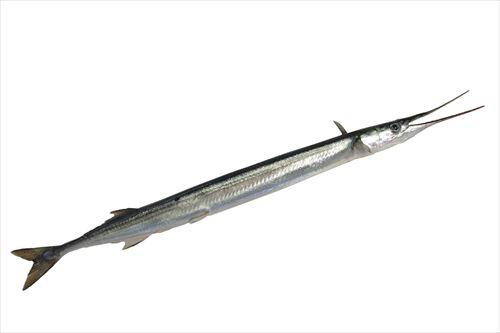

ダツはサヨリに似た魚

ダツは、ダツ目ダツ科ダツ属の海水魚だ。同じダツ科では、サンマやサヨリが有名である。いずれも細長い体形が共通した特徴だが、とくにサヨリがダツに似てる魚といわれる。ダツとサヨリの最大の違いはアゴだ。サヨリは下アゴが突き出ているが、ダツは上下のアゴが同じ長さで、くちばしのような形状をしている。さらに、鋭い歯が並んでいるのもダツの特徴の一つである。体長は個体により差があるが、1mを超えるものも多い。

死亡事故も!ダツは人に刺さる

ダツは沿岸の表層に生息するため、釣りにかかりやすい魚である。店舗では見かけないが、海では遭遇する機会が少なくなく、危険な習性をもつため注意が必要だ。ダツは、光るものに反応し突進することがあるという。突進するとダツの鋭いアゴが人に刺さることもあり、過去には出血多量で死亡に至る事故まで発生したそうだ(※1)。

ダツは骨が青いのも特徴的

ダツをさばいてみると骨が青く、驚かされるかもしれない。これは、胆のうに含まれるビリベルジンという色素が骨に沈着するためである。トビウオやサンマにも骨の青い個体はいる。いずれも害はないため、問題なく食べられる。(※2)

ダツの値段の目安は?

ダツは一般的に流通しにくい魚だが、高級魚というわけではない。小骨が多いことなどから、食用として利用されにくく、出回らないのである。定置網でまとめて水揚げされることも多く、比較的漁獲はしやすい。魚市場などでは安価で取引されている。

2. ダツの味や美味しい食べ方

ダツは一般的に食用として出回る魚とはいえないが、調理すれば美味しく食べられる。どのような味なのか、また調理のコツや美味しい食べ方について見ていこう。

ダツの味や特徴

ダツは透明感のある白身が特徴で、青魚の旨みを楽しむことができる。また、血合いが強い魚でもある。熱を通すと身が硬く締まるのも特徴の一つだ。細く硬い骨が多く、下処理で取り除く必要がある。細かいウロコもあるが取りやすい。

ダツのおすすめ料理

新鮮なダツは生食できるほか、加熱しても美味しくさまざまな調理法に向く。とくに下記の料理がおすすめである。

刺身

3枚おろしにしたダツの血合い骨を抜き、皮をむいて刺身にするとよい。前部は小骨が多く不向きだが、後方は比較的刺身にしやすい。豊かな旨みと後味のよさが楽しめる。

塩焼き

水洗い後切ったダツにふり塩をして、1時間ほど寝かせてから焼く。小骨が気になる場合は、3枚おろしにしてから焼くとよい。身は淡泊だが、皮目に風味があり美味しい。

唐揚げ

3枚おろしにして小骨を取り除いたダツを、食べやすい大きさに切って唐揚げにするのもおすすめだ。ダツは加熱すると淡泊な味わいのため、唐揚げのほか天ぷらやフライなどの揚げ物に向く。子どもも食べやすい料理である。

3. ダツの釣り方や注意点

ダツは一般的にはあまり流通しないため、釣りで入手する人も多い。食べてみたい場合は、釣りに挑戦してみてはいかがだろう。ただし、前述のようにダツは危険な魚である。釣り方や注意点をおさえておこう。

ダツの生息地や釣り方

ダツは日本全国の沿岸部に生息する。また、表層を好むため比較的釣りやすい。寒さの残る春から夏にかけての時期が旬だ。小魚に見えるデザインのルアーを選び、沈めずにダツの視界に入れながら表層で誘うように釣るとよい。

ダツ釣りの注意点

光るものに突進する習性のあるダツは、夜釣りのライトにも反応する。たとえば、ヘッドライトを点けて海面を覗き込む行為は、絶対に避けよう。ダツが勢いよく飛び出してきて、負傷する可能性がある。ダツではなくほかの魚を釣る場合でも、ダツの被害に遭うかもしれない。光るものは取り外しておき、むやみに海面に顔を近付けないようにしよう。

結論

ダツはサヨリやサンマと同じ科に属する魚で、細長い体形をしている。ほかの魚と異なる最大の特徴は、鋭いアゴだ。ダツに突進されるとアゴが突き刺さるため、負傷や死亡事故に至るケースもある。ダツ釣りをする場合は十分な注意が必要だ。身は淡泊だが、青魚特有の旨みを楽しめる。入手できたら、刺身や塩焼き、揚げ物などで味わってみてほしい。

(参考文献)