目次

- (※1)東京都福祉保健局「ディディモゾイド類(Didymozoidae) 吸虫類」 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/musi/24.html

1. トビウオとはどんな魚?

トビウオは漢字では「飛魚」と書く。その名から分かる通り、水面上を飛ぶことができる珍しい魚だ。山陰地方を中心とした西日本では「あご」とも呼ばれている。学名は「Cypselurus agoo」、英語名は「Japanese flyingfish」となっている。ちなみに、トビウオは1種類しかいない魚だと思いがちだが、世界で50種類以上が確認されており、日本国内だけでも30種類以上のトビウオが確認されている。しかし、食用として食べられるのは4種類だけと少ない。

トビウオの特徴

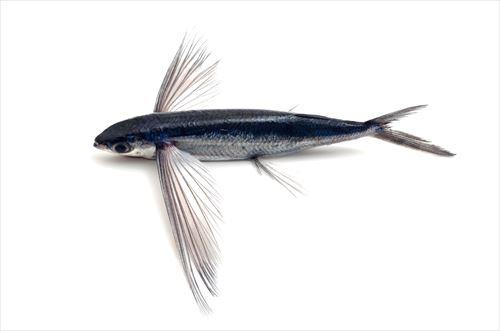

トビウオは硬骨魚類条鰭亜綱新鰭区新骨亜区正新骨下区棘鰭上目スメグマモルフ系トウゴロウイワシ亜系ダツ目トビウオ亜目トビウオ科ハマトビウオ属に属する。35~50cmほどの大きさの中型魚で、北海道から沖縄にかけて広い地域で漁獲することができる。トビウオは回遊魚で、産卵期になると北上してくる。そのため、地域によって獲れる時期が異なってくる。最大の特徴は大きな胸びれで、広げると羽のようになる。また、尾びれもほかの魚より大きい。

トビウオはなぜ飛ぶの?

トビウオは大型魚による捕食から逃れるために飛ぶが、その飛距離は最長400mにもなる。なぜ、長距離を飛ぶことができるのか。その秘密は大きなヒレと飛び立つ瞬間に隠されている。まず、水面で尾びれをふって推進力をつける。波の1番高いところから飛び立ったら、胸びれと尾びれを広げ、グライダーのように滑空する。高いところから飛び立つことで距離を稼ぐことができるとともに、波の上昇気流にものることができる。

また、トビウオの内部にも秘密が隠されている。トビウオには胃がなく、消化管が直線になっている。内臓をシンプルにすることで、食物の滞留時間を短くし体重を軽くしている。また、骨自体も軽く、まさにトビウオは飛ぶのに適した身体に変化した魚といえる。

トビウオの味

トビウオは青魚に分類されるが、身は透明感のある白身で臭みがなく食べやすい。加熱すると身は硬くなってしまうが、旨みが強くなる。トビウオの種類や地域によって旬は異なるが、産卵期である秋がもっとも美味しいといわれる。山陰地方ではあごだしとして食べられることも多い。

2. トビウオのおすすめの料理

食べる機会の少ないトビウオ。せっかく手に入れても食べ方が分からなければ、もったいない。ここでは、おすすめのトビウオ料理を紹介する。どれも簡単に作れるため、ぜひ作ってみよう。

トビウオの刺身

トビウオは鮮度が落ちやすいため、刺身は新鮮なトビウオならではの食べ方となる。トビウオのキレイな身とあっさりとした旨みを楽しめるのも魅力の1つだ。トビウオの大きさは35cm程度なので、家でもさばけるサイズだ。トビウオの刺身は鮮度が命なので、手に入れたらすぐに捌こう。ただし、新鮮なトビウオでも捌いている最中に黄色い筋を見つけたら刺身にするのはやめよう。黄色い筋はディディモゾイドという寄生虫だからだ(※1)。人間に寄生しないため食べても問題はない(※1)が、寄生虫のついた身をそのまま食べるのは気がのらないだろう。寄生虫を見つけたときは加熱して食べるのがおすすめだ。

トビウオの塩焼き

シンプルな焼き魚もおすすめだ。トビウオは加熱すると旨みがより際立つが、あっさりとしているため、塩は多めにふるのがおすすめだ。切り身にして塩焼きにするのもよいが、豪快にそのまま塩焼きにするのも面白い。胸びれを広げて焼けば、トビウオが飛んでいる姿を再現することができる。ただし、ほかの青魚より脂が少ないため焼きすぎるとパサついてしまう。そのため、火の通しすぎに注意しよう。

トビウオの唐揚げ

刺身や塩焼きではもの足りないという人には唐揚げがおすすめだ。下味をつけるため濃いめの味付けにしやすいこと、揚げ物にするため食べごたえが出てくることからガッツリとした料理が好きな人にはぴったりなトビウオ料理だ。唐揚げにすれば胸びれ部分も食べることができる。見た目のインパクトにもこだわりたい人は、ぜひトビウオをまるごと唐揚げにしてみよう。

トビウオの干物

干物にすることで旨みが凝縮し、生のトビウオとはまた違った旨みを楽しめる。干物はすでに処理がされているため、さばくのが苦手な人にはおすすめだ。焼いてそのまま食べるのもよいが、ほぐした身をそうめんにのせて食べるのもおすすめだ。トビウオの干物は臭みがないため、そうめんと一緒にさっぱりと食べられる。

ラーメンや和食の出汁

トビウオの煮干し(あご干し)を使って出汁をとるのもおすすめだ。山陰地方や九州ではあご出汁が一般的に使われており、最近は日本全国で注目を集めている。トビウオの出汁はクセがないため、さまざまな料理に活用できる。炊き込みごはんや味噌汁に使うといつもと違った味わいを楽しめる。トビウオの出汁を使ったラーメンも人気が出ているため、気になる人はぜひ作ってみよう。

3. トビウオのさばき方

トビウオは家にある包丁でさばくことができる。まず、包丁の裏を使ってトビウオのウロコを取ったら、胸びれのすぐ後ろに包丁を入れる。そうすると、胸びれと頭を一緒に切り落とせる。腹側に包丁を入れ、内臓を取り出す。このとき、キッチンばさみを使うと包丁が苦手な人もキレイに腹を切ることができる。流水で内臓部分を洗い血合いを取り除く。尾びれも邪魔になるので切り落としておく。尾びれを持ち上げて、ひねると骨が浮き上がってくるのでその部分を切り落とす。

いよいよ三枚おろしをしていく。頭側を右にし、中骨の上に包丁を当てる。そのまま中骨に沿わせて左側に包丁を動かせば片身がとれる。残ったトビウオをひっくり返し同じように中骨に沿わせて片身をとれば、三枚おろしの完成だ。

腹骨は付け根に切り込みを入れ、包丁ですきとるようにして取り除く。皮は手ではがすことができる。身を下にして皮をつまんだら、ゆっくりと引っ張る。キレイに取れない場合は皮を下にして包丁で取るようにしよう。

4. トビウオは卵も美味しい

トビウオ自体はマイナーな魚でも、トビウオの卵はメジャーだ。トビウオの卵は「とびっこ」と呼ばれ、寿司ネタとしても人気が高い。オレンジ色の小さい粒は鮮やかで、食べた瞬間のプチプチ感が好きという人も多いだろう。とびっこは味付けされていることが多く、醤油漬けにしたものや出汁で味付けしたものなどさまざまだ。

とびっこは寿司ネタに使われることが多いが、彩りがよいためパスタなどのトッピングに使うのもおすすめだ。ちなみに、とびっこは黒く着色してキャビアの代用品とすることもある。

結論

トビウオはマイナーだが、実は日本周辺に多く存在しており食用にもできる魚だ。特徴的な胸びれを使って水上を滑空する姿は美しい。青魚に分類されるが、臭みがなく食べやすい。刺身はもちろん、塩焼きや唐揚げにして食べても美味しい。山陰地方や九州ではあご出汁としても親しまれている。

(参考文献)