目次

- ※1.農林水産省・厚生労働省「食品の期限表示について」 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0327-12g_0004.pdf

- ※2.厚生労働関東信越厚生局「どうしたら防げる?食中毒」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shokuhin/documents/iken_shiryo_06.pdf

1. 賞味期限切れのちくわはいつまで食べられる?

賞味期限切れのちくわについて触れる前に、まずは賞味期限とはなにかについておさらいをしよう。賞味期限は、食品の品質が保持されて美味しく食べることができる期限を指す。(※1)いっぽうよく耳にする消費期限は、食品の腐敗や劣化によって安全性が保証できる期間を指している。(※1)そのため、賞味期限が切れた食品は品質こそ落ちるものの、口にしても健康に害を与える可能性は低い。ちくわの場合、この賞味期限が切れた後、どのくらいの日数をめどに食べることが可能なのだろうか。

賞味期限切れから1日のちくわ

未開封の状態で、かつ保管状態等に問題がなければ、賞味期限切れから1日後のちくわはほぼ問題なく食べることができる。

賞味期限切れから3日のちくわ

賞味期限が切れたちくわは、保存状態や未開封の状態であれば3日まではまず問題ないというのが巷の噂である。もちろん、食べる際にはちくわの状態をよく吟味する必要はある。4日、5日と日を経るごとに、品質は劣化することを頭に入れておこう。

賞味期限切れから1週間のちくわ

賞味期限が切れてから1週間を過ぎたちくわは、食べることは避けるのが無難である。どうしても食べる必要がある場合は、においやちくわそのものに異常がないか、確認が必須である。可能ならば、食べない選択をするのがよいだろう。

賞味期限切れから10日のちくわ

賞味期限切れから10日経たちくわは、よほどの理由がない限り食べないほうがよい。どうしても必要にかられて食べる場合には、加熱することをおすすめする。ただし、においやちくわの外観の確認は怠らないようにしてほしい。

ちくわの賞味期限は未開封の場合の目安

上記で説明した賞味期限が切れたちくわについては、あくまで未開封の場合である。開封後は雑菌等が入りやすいことから、賞味期限内であっても早めの消費が基本である。開封したちくわは、2日以内には食べきるようにしよう。

2. 賞味期限切れで食べられないちくわの見分け方

賞味期限切れのちくわが食べられるか否かは、経過した時間以外にもいくつかの基準がある。期限切れのちくわを食べる場合の参考にしてほしい。

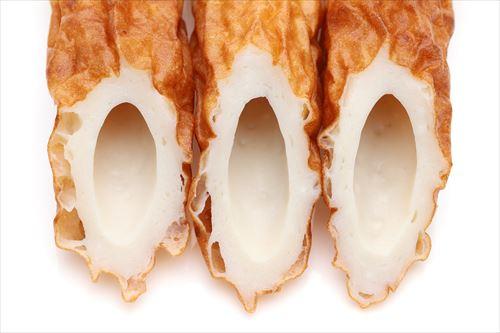

傷んだちくわの特徴

賞味期限が切れて腐敗がはじまったちくわは、どんな様相を呈するのだろうか。まずは、異臭を放っていたら傷んでいる証拠である。酸っぱいにおいや刺激臭がある場合、またいつものちくわとは異なる臭いがあった場合は食べるのは禁忌である。また、ちくわの表面がぬるっとしていたり糸を引いてもアウトである。カビなどによって変色しているちくわも、即廃棄処分である。

心配なら加熱しよう

賞味期限切れしたちくわの状態が、上記のような異常を呈していない場合でも、そのまま食べることを躊躇したら、加熱して食べるのもひとつの手段である。ただし、火を通してもすべての細菌類に対応できるわけではないため、賞味期限が切れて日数を経たちくわは食べない用心も必要である。

3. 賞味期限切れちくわが原因の食中毒症状

厚生労働省によれば、食中毒の予防のためには消費期限や賞味期限切れの食品を食べないことがあげられている。(※2)食中毒の原因は、さまざまな細菌である。賞味期限が切れてちくわが劣化し、細菌が増えることで食中毒を喚起する可能性が高くなる。(※2)食中毒の主な症状は、下痢、腹痛、嘔吐、発熱などがある。(※2)このような症状がある場合はすぐに医療機関に赴くようにしよう。

4. ちくわが賞味期限切れになりそうなら冷凍しよう

未開封の状態であれば、賞味期限内に消費するかあるいは冷凍保存をすれば、ちくわを無駄にしないで済む。ちくわを乾燥させないためには、パッケージから取り出して表面の水分をふきとり、1本ずつラップにくるんで冷凍しておくとよい。また、調理に使用するちくわならば、一口サイズにカットして専用の袋に入れて冷凍すると便利である。冷凍したちくわは3週間~1か月をめどに食べきる必要があるが、賞味期限切れの心配なく食べることができるのはストレスもなくてよいだろう。

結論

冷蔵庫に入っている割合が高く、気軽に食べることができるちくわ。ちくわは賞味期限が切れた後も食べることは可能である。賞味期限が切れた後の食品は品質が劣化していくため、ちくわも早めに食べるに越したことはない。賞味期限が切れた後は、ちくわのにおいや見た目の異常にも注意が必要である。加熱などの工夫も加えて安全に食べることを心がけよう。

(参考文献)