目次

- 黒カビが生えている:表面や断面の一部に炭のような黒いものが集中している

- 白カビが生えている:白い綿のようなものが見られる

- 根の変色:表面や全体が茶色く変色している

- 葉っぱの変色:根元まで黄~茶色に変色している

- すっぱいにおいや腐敗臭などの異臭がする

- においのあるどろっとした汁が出ている

- 触ると崩れるほどやわらかい

- 表面や全体にぬめりがある

- カビが生えている

- 糸を引いている

- すっぱいにおいや腐敗臭などの異臭がする

- ※1出典:国立感染症研究所「ウエルシュ菌感染症とは」 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/botulinum/392-encyclopedia/324-c-perfringens-intro.html

- ※2出典:独立行政法人農畜産業振興機構 「今月の野菜 だいこん」 https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/yasai/0711_yasai1.html

- ※3出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」野菜類/(だいこん類)/だいこん/葉/生 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=6_06130_7

1. 大根が腐るとこうなる

大根が腐るとどのような状態になるのか、詳しく見ていこう。生の状態と、調理済みの場合に分けて、腐った大根の見分け方を紹介する。

生の状態での見分け方

下記のような異変が見られる大根は、腐っているため食べられない。

【見た目】

【においや感触】

調理した状態での見分け方

煮物などに調理した大根が腐ると、下記のような異変が見られる。

また、一口食べて酸味が感じられる場合も、腐っている可能性が高い。口にする前に気付けるようにしたいが、いつもと違う味がした場合は速やかに廃棄しよう。

ウエルシュ菌について

作ってから時間が経過した大根の煮物や味噌汁は、一見腐っていないように見えても、ウエルシュ菌に汚染されている可能性がある。ウエルシュ菌は食中毒の原因菌で、主に腹痛や下痢を招く。肉や魚介類の汚染率が高いため、大根を肉や魚介と一緒に煮込んだ場合はとくに注意が必要だ。調理後常温で放置すると、ウエルシュ菌が増殖しやすくなる。食べきれない場合は、速やかに冷却して冷蔵か冷凍で保存する必要がある。(※1)

2. 大根が腐る目安

大根は保存期間が延びるにつれ少しずつ傷んでいく。鮮度が落ちている状態でも腐っていなければ食べられないわけではない。では、大根は傷みはじめるとどのような状態になるのだろうか。

傷みの見分け方

大根は放置していると鮮度が落ちるにつれ水分が抜けていく。水分が抜けた大根はやわらかくなる。触ると弾力を感じる程度で、異臭やカビなどが見られなければ食べても問題ない。さらに皮にしわができてブヨブヨとしてきたら、要注意だ。腐りかけの状態になると異臭やカビなどほかの異変が見られる場合がほとんどである。大根がやわらかくなってきたら鮮度が落ちている証拠のため、腐る前に速やかに調理して食べきろう。

3. 大根が腐る前に正しく保存する

大根は、保存の仕方によっても状態が左右される。鮮度のよい状態をできるだけ長く保つために、保存のコツを紹介しよう。

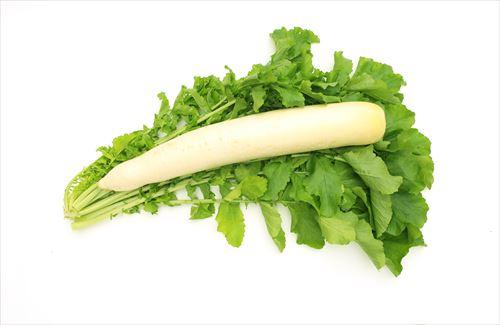

葉を切り落とす

葉付き大根の場合は、葉の部分をカットして根とは別に保存するとよい。切り離しておくことにより、葉から水分が蒸発することを防げるため、鮮度を保ちやすくなる(※2)。大根の葉にはビタミン類やミネラル類、食物繊維などが豊富に含まれるため、捨てずに料理に使おう(※3)。

保湿して保存する

葉と根に切り分けた大根は、それぞれ冷蔵庫の野菜室に入れて保存する。その際、乾燥を防ぐために保湿することが大切だ。とくに、カットした大根の断面は乾燥しやすいため、ぴったりとラップで覆ってからポリ袋などに入れるとよい。葉もポリ袋に入れて保存しよう。

結論

大根は鮮度が落ちると水分が抜けてやわらかくなっていく。さらに傷みが進むと変色なども見られるようになる。カビや異臭が出てきたら完全に腐っているため、食べられない。やわらかくなってきたらほかの異変をチェックし、腐る前に速やかに食べきろう。調理済みの大根も常温で放置すると腐るため、保存には気を付けよう。鮮度を保つには、葉と根を切り離し、保湿のためそれぞれラップや袋で包んで冷蔵保存するとよい。

(参考文献)