目次

1. 春の魚

サワラは、漢字で魚へんに春と書いて「鰆」と表され、俳句の春の季語にもなっている魚だ。主に関西地方で、春の魚として親しまれている。ここでは、サワラの特徴を紹介していく。

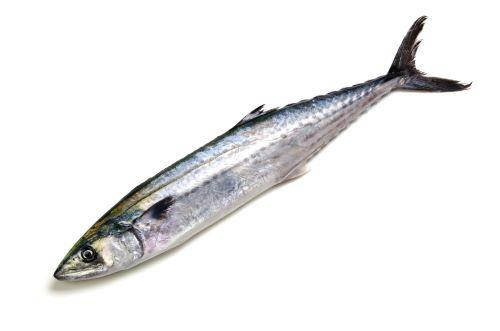

サワラ

春の魚であるサワラは、サバ科の回遊魚だ。筋肉の見た目が白身魚のようだが、肉質の成分はマグロに近い赤身魚である。成魚は全長1mを超える大型魚であり、細い魚体と三角形の鋭い歯が特徴だ。サバやイワシを主食とし、ほぼ年間を通して漁獲されている。

サワラは、春になると産卵のために瀬戸内海に群をなして来遊するので、関西では古くから春の魚として認識されているのだ。サワラを使った料理には、京都の白味噌を用いた西京焼き・刺身・かぶらずしなどがある。さらにサワラは、産卵前の卵巣の味もよいとされ、真子とともに白子を食べる文化もあるようだ。一方関東においては、サワラが外海を回遊しているところを獲るため、冬が旬であると認識されている。

2. 旬が春の魚

旬が春の魚には、どのようなものがあるのだろうか。ここでは、春の魚の主な種類を紹介していく。

主な魚の種類

イカナゴ

スズキ目イカナゴ科イカナゴ属に分類される魚である。身体が細長く、表面が滑らかに見えるが、実際には小さなウロコが並ぶ。小型のイカナゴが2~4月に旬を迎えることから、瀬戸内地方では「春告魚(はるつげうお)」とも呼ばれている。イカナゴを使った料理には、佃煮の「くぎ煮」が有名だ。

メバル

メバルはその名の通り、目が張り出していることから付けられた呼び名だ。年間を通して獲れるが、春に最も多く獲れるため春の魚として挙げられる。関東および北陸では、春告魚とされているようだ。メバルの代表料理には、煮付けや刺身などがある。

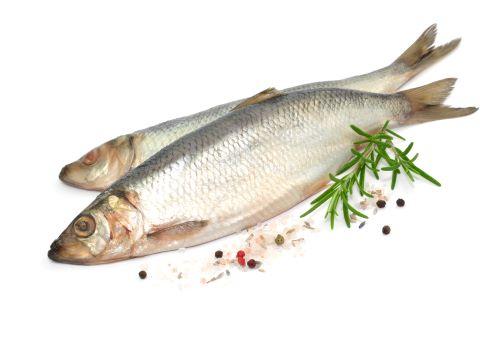

ニシン

春になると、産卵のために北海道沿岸で多く見られる。ニシン料理は、煮付け・塩焼き・昆布巻き・三平汁などがあり幅広い調理が可能だ。またニシン漬けや燻製、身欠きニシンなどの加工品としても用いられている。

サクラマス

日本では、太平洋東北沿岸や北海道、日本海沿岸に見られる魚だ。卵から孵化(ふか)して稚魚に成長するまでは川や湖で過ごし、海へ降りて大きく成長したら再び産卵のために川へ戻る習性がある。海で育ち春に川へ戻ってくるサクラマスは、サイズが大きく上品な脂が乗っているのが最大の魅力だ。良質な身は、刺身や塩焼き、バター醤油焼きなどさまざまな料理に合う。

3. 春の魚と文化的な旬

ひとえに春が旬の魚といっても、脂が乗り美味しく食べられる旬と、文化的な意味合いによる旬があるようだ。ここでは、春の魚の旬の定義を確認していこう。

旬の定義

水産物の「旬」は、魚の脂が乗り大量に漁獲される時期を指すことが多い。しかしその旬の定義からは外れながらも、春が旬の魚として挙げられるのが「初ガツオ」だ。カツオに脂が乗って旨みが増す時期は、本来秋の「戻りガツオ」である。それでも「初ガツオ」が春の旬とされているのには、文化的な背景があるようだ。

江戸の町では、「初物七十五日(はつものしちじゅうごにち)」という初物を食べると75日長生きできるという意味のことわざが盛んに用いられていた。その言い伝えから初物が多く求められ、「初ガツオ」が旬として定着されたと考えられている。初物をいただいて縁起を担ぐ旬と、脂の乗ったカツオの味を堪能する旬、それぞれを楽しんでみてはいかがだろうか。

結論

春の魚は、サワラ・イカナゴ・メバル・ニシンなどがあり種類豊富に楽しめる。春の魚の中には「春告魚(はるつげうお)」と呼ばれ、季節の訪れを感じる存在として親しまれているものもあるようだ。また、ひとえに旬といっても、脂が乗り美味しく食べられる時期を指した旬と初物を楽しむ旬があるのでどちらに該当するのか食べるときに調べてみるのもいいだろう。この記事が春の魚をより楽しむきっかけになったら幸いだ。