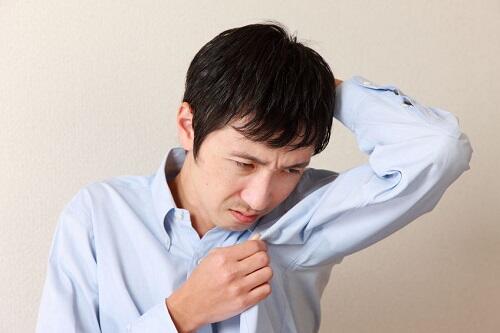

1. 汗の臭いの原因とは?

汗は人によって量も臭いも異なる。驚くのは、汗が出たすぐの時は実は無臭という点で、その後にアカや皮脂などと混ざり合い、細菌が繁殖することによって独特の臭いに変わるのである。汗を出す汗腺という部分にはエクリン腺とアポクリン腺の2つがある。

エクリン腺

暑い時やスポーツをした時などに汗を出す汗腺である。酸っぱい臭いや雑巾のような臭いなど人によって臭いの種類や度合いは異なる。エクリン腺は体の全体の表面に存在し、汗の成分としては比較的薄い。

アポクリン腺

ワキガの原因となる汗を分泌する汗腺。アポクリン腺は人によって存在する場所や数など個人差がある。もともと動物では相手を惹きつけるフェロモンとしての働きをしていた。日本では強い体臭(ワキガ)の原因とされており、不快に思われる傾向にある。

アポクリン線は退化してきており日本人においては少数派になりつつある。体臭=不潔のイメージから敬遠される場合もあるが、体質の事は自分ではどうしようもできない問題ともいえるだろう。周囲はおおらかな気持ちで受け入れることも必要かもしれない。

アポクリン線は退化してきており日本人においては少数派になりつつある。体臭=不潔のイメージから敬遠される場合もあるが、体質の事は自分ではどうしようもできない問題ともいえるだろう。周囲はおおらかな気持ちで受け入れることも必要かもしれない。

2. 汗にはどんな成分が含まれている?

汗はほとんどが水分であるが、ナトリウムやカリウムを代表とするミネラル成分も含まれている。よく熱中症の対策としてミネラルを一緒にとることが挙げられるが、これはミネラルが汗と一緒に体から失われてしまうためだ。

汗の成分

水分、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、重炭酸イオン、尿素、乳酸など

汗腺にはろ過システムが備わっている。不要な物質のろ過がうまく行われないと、老廃物が汗とともに排出されてしまい濃度の濃い汗となり、このような老廃物などの多い汗を「悪い汗」と呼ぶことがある。悪い汗は水分の割合が多い「良い汗」よりも臭いが強くなりやすい。 ちなみに、汗はかけばかくほど代謝が改善され、サラサラの薄い汗になる可能性がある。日常的に運動を行って、普段から汗をかくことが臭い対策の1つとして挙げられるだろう。

汗腺にはろ過システムが備わっている。不要な物質のろ過がうまく行われないと、老廃物が汗とともに排出されてしまい濃度の濃い汗となり、このような老廃物などの多い汗を「悪い汗」と呼ぶことがある。悪い汗は水分の割合が多い「良い汗」よりも臭いが強くなりやすい。 ちなみに、汗はかけばかくほど代謝が改善され、サラサラの薄い汗になる可能性がある。日常的に運動を行って、普段から汗をかくことが臭い対策の1つとして挙げられるだろう。

3. 汗の臭いにNGな食材はあるのか?

食べたものと汗の臭いというのは無関係ではないようだ。食べ物に気をつけることで汗の臭いを緩和させることは可能である。汗の臭いが気にならないという人も、エチケットとして覚えておくと普段の生活に役立つだろう。

肉

タンパク質を消化させるには多くのエネルギーを必要とするため汗をかきやすくなる。肉にはタンパク質とともに脂質が多く含まれているため、汗から分泌された物質を細菌が分解することによって臭いが発生しやすい。ダイエットのために糖質制限をする人も多いが、肉だけに偏らないように気をつけよう。

にんにく

にんにくは強い臭いを作る原因食品の定番であるが、口臭だけではなく体臭にも気をつけておくべきだ。にんにくの臭いの原因となるのはアリシンという成分である。食べた時の臭いだけではなく、皮脂からも排出されて体臭の原因となることもあるので注意しよう。

サラダ油

サラダ油に含まれているリノール酸という脂肪酸は体内で過酸化脂質に変化する。脂質も皮脂から排出されて臭いの原因となる場合がある。

アルコール

アルコールは体内でアセトアルデヒドという物質に分解される。アセトアルデヒドは汗腺に送られて臭いの元となる。

食材そのものの臭いが強い場合や、脂質が多く含まれる動物性の食品は汗の臭いの元となる可能性が高い。体臭予防のためには、基本的には脂質を控えた和食を基盤とした食生活がベストである。

食材そのものの臭いが強い場合や、脂質が多く含まれる動物性の食品は汗の臭いの元となる可能性が高い。体臭予防のためには、基本的には脂質を控えた和食を基盤とした食生活がベストである。

結論

自分の体の臭いというものを普段から意識している人は少ないかもしれない。しかし、気が付かないだけで自分の体臭が人から嫌がられている可能性はあるということを意識しておこう。体臭を防ぐためには、普段から汗をかいて汗腺のろ過機能を活性化させるとともに、食生活にも気を付けることが重要だ。

この記事もCheck!