1. ワイン酵母とは?基本的な特徴を解説

ワイン酵母と聞いただけでは、一体どのようなものなのかピンとこないという人も少なくないだろう。まずはワイン酵母についての基本的な特徴から解説する。ワイン造りにおけるワイン酵母の働きなどを、しっかり理解しておこう。

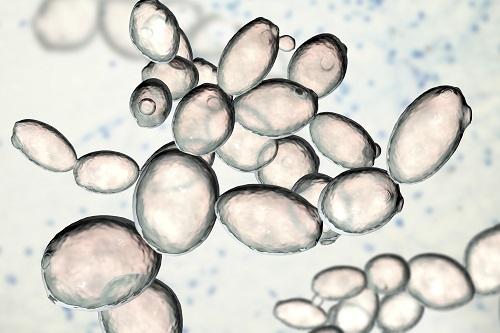

ワイン酵母とは

ワイン酵母とは、ブドウの果汁を発酵させ糖を分解することで、炭酸ガスとアルコールを生成する働きを持つ酵母である。つまり冒頭でも述べた通り、ワイン酵母の働きなくしてワインを造ることはできないのだ。また、ワイン酵母はただアルコールを生成するだけでなく、ワイン自体の味わいや香りを決めるカギにもなる。ワイン酵母の種類が変わるだけでも、ワインの個性は細かく変わるのである。ちなみに、ワイン酵母は学名で表すと「サッカロミケス属」に入る酵母であり、これはワインだけでなくビールなどさまざまな発酵製品に用いられている酵母であることも覚えておこう。

2. ワイン酵母にはどんな種類がある?それぞれの特徴も合わせて解説

本項では、ワイン酵母の種類について解説する。前項でワイン酵母の学名「サッカロミケス属」について触れたが、実はこのサッカロミケス属の酵母だけでも、非常に多くの種類があるのだ。そこで、本項ではワイン酵母を「自然酵母」と「培養酵母」の2種類に大きく分けて、それぞれの種類の特徴を解説していこう。

ワイン酵母の自然酵母とは

まずはワイン酵母の自然酵母だが、これはワインの原料となるブドウの果皮などにもともと付着している「野生酵母」のことを指す。自然酵母の働きにより糖が分解されるので極端に表現すれば、ただ収穫したブドウを放置しておくだけでも自然とワインが造られるのだ。古来よりワイン造りにおいて活躍してきた伝統的な酵母であるが、ときに雑菌が混じったり発酵力が弱かったりと、品質管理には細心の注意を払う必要があるデリケートな酵母である。

ワイン酵母の培養酵母とは

次に、ワイン酵母の培養酵母について解説する。培養酵母とは自然酵母とは異なり、人工的に培養された酵母のことを指す。ワイン造りの際、ブドウ果汁が入ったタンクに培養酵母を加えることで、発酵を促すことができるのだ。発酵力が強く、ワインの品質を安定させやすいことが特徴である。

3. ワイン酵母が含まれたおすすめのお酒は?

ワイン酵母は、ワイン造りだけで使用されるわけではない。意外かもしれないが、ワイン酵母は焼酎や日本酒造りでも使用されることがある。本項では、ワイン酵母を使用したおすすめのお酒をいくつか紹介しよう。

宗政酒造「のんのこ ワイン酵母仕込み」

原料に佐賀県産の二条大麦だけを使用し、ワイン酵母で仕込んだ新感覚の味わいが特徴の麦焼酎である。まるで白ワインのようなフルーティーな香りと軽快な飲み口でありながら、麦の旨みやコクもはっきりと感じられる味わいとなっている。

小正醸造「蔵の師魂 ザ・グリーン」

原料にコガネセンガンを使用し、ワイン用の品種であるソーヴィニヨン・ブランから採取したワイン酵母で仕込んだ芋焼酎である。このワイン酵母は香りに特徴があり、発酵・蒸留することで、まるでバナナやメロンのような気品あふれる果実香が生まれるのだ。爽快な味わいの芋焼酎が好きな人に、ぜひおすすめしたい銘柄である。

越後鶴亀「越後鶴亀 ワイン酵母仕込み 純米吟醸」

これまで紹介してきた焼酎とは異なり、名前の通りワイン酵母で仕込まれている日本酒の銘柄である。華やかな吟醸香と花のような甘い香りがあり、味わいは柑橘系の酸味とまろやかな旨みがあることが特徴だ。白ワインのような色付きもあるので、飲む際はワイングラスに注いで楽しもう。

4. ワイン酵母はどこで購入できる?

実はワイン酵母は、通販などを利用すれば誰でも簡単に購入可能である。つまり、自宅でワイン造りが楽しめるということなのだ。しかしここで忘れてはいけないポイントがある。日本では酒税法により、許可なくアルコール度数が1度以上含まれた酒類を製造することは認められていない。(ただし一部果実酒などは除く)うっかり法に触れてしまわないよう、よく説明書を見た上でワイン酵母を使用してほしい。

市販のワイン酵母の楽しみ方

自宅でのワイン酵母の楽しみ方は、主に果汁をベースに専用のキットを使用して発酵させ、さまざまなワインテイストを楽しむというもの。赤ワインや白ワインをはじめ、フルーツワインなどバリエーションも豊富である。果実酒作りが好きな人であれば、試してみるのもよいかもしれない。

結論

ワイン酵母はアルコールの生成だけでなく、お酒の味わいなどを決める働きがあることに加え、非常に多くの種類があるということもわかってもらえただろうか。酵母も意識してお酒を楽しむことは、まさに通の領域ともいえる。ワイン酵母についてよく理解し、もっとお酒を楽しもう。