1. ブリの種類

「ブリ、ハマチ、もとはイナダの出世魚」というように、成長に伴い呼び名が変化し、味も良くなる出世魚・ブリ。分類上のブリ属には、ブリのほかヒラマサ、カンパチ、ヒレナガカンパチなどが含まれる。

いずれも古くから日本人に親しまれている魚で、特に西日本では馴染みが深く、石川県の加賀前田藩などではお歳暮でブリを贈る習慣があるなど、関西や北陸では祝いごとに欠かせない食材とされる。

日本沿岸で季節回遊をしているが、近年の温暖化により、天然物の漁場も変わってきているようだ。市場に出回るものは養殖物も多い。

いずれも古くから日本人に親しまれている魚で、特に西日本では馴染みが深く、石川県の加賀前田藩などではお歳暮でブリを贈る習慣があるなど、関西や北陸では祝いごとに欠かせない食材とされる。

日本沿岸で季節回遊をしているが、近年の温暖化により、天然物の漁場も変わってきているようだ。市場に出回るものは養殖物も多い。

■ブリ

やや側偏した紡錘形で、背のほうは青緑色、腹は銀白色、体の中央部に幅広い黄色い帯がある。体長が70cm以上のものをブリと呼び大きいものは1.2mほどになることも。70cmに達しないものは呼び名が異なり、地方名も非常に多い。その代表的なものとしては

20cm未満のもの/モジャコ、ワカシ、フクラギなど

40cm前後のもの/イナダ、メジロ、ハマチなど

60cm前後のもの/ワラサ、マルゴ、ガンドなどがあげられる。

20cm未満のもの/モジャコ、ワカシ、フクラギなど

40cm前後のもの/イナダ、メジロ、ハマチなど

60cm前後のもの/ワラサ、マルゴ、ガンドなどがあげられる。

■ハマチ

体長40cmほどで、養殖物のブリがこの大きさになると出荷されるので、ハマチが養殖物の代名詞となっている。

■カンパチ

ブリやヒラマサより体高が高い。体長は1.8mにもなり肉質のいい高級品。旬は夏で刺し身、塩焼き、照り焼きなどにされる。

■ヒラマサ

ブリと非常に似ているがややほっそりした体型で、体の黄色いラインも鮮やかだ。旬の夏は、ブリよりも珍重される。

2. ブリの特産地&旬

ブリの旬は脂がのる冬場。北陸地方の日本海沿岸、富山湾近辺では11月下旬ころ、雷が激しく鳴り北西からの寒風が吹き荒れる。この荒れを「ブリ起こし」と呼び、ちょうどブリの水揚げも盛んになる。この時期のブリは形も大きく脂ものっていて、「寒ブリ」と呼ばれ特に美味だと喜ばれる。

天然物の産地としては、長崎県、石川県、島根県などが多いが、三陸、佐渡島産などは特に高級となることもある。富山県でとれたブリは「越中ブリ」、石川県は「能登ブリ」、福井県は「越前ブリ」、京都北西部の「伊根ブリ」などがうまいブリとして名を馳せてきた。

近年では養殖物のブランド化もすすみ、香川県の「オリーブブリ」大分県の「かぼすブリ」、徳島県の「すだちブリ」など、特産品をエサに混ぜ、脂もさっぱりと旨味にこだわった養殖ブリも続々出現している。

天然物の産地としては、長崎県、石川県、島根県などが多いが、三陸、佐渡島産などは特に高級となることもある。富山県でとれたブリは「越中ブリ」、石川県は「能登ブリ」、福井県は「越前ブリ」、京都北西部の「伊根ブリ」などがうまいブリとして名を馳せてきた。

近年では養殖物のブランド化もすすみ、香川県の「オリーブブリ」大分県の「かぼすブリ」、徳島県の「すだちブリ」など、特産品をエサに混ぜ、脂もさっぱりと旨味にこだわった養殖ブリも続々出現している。

3. ブリの選び方

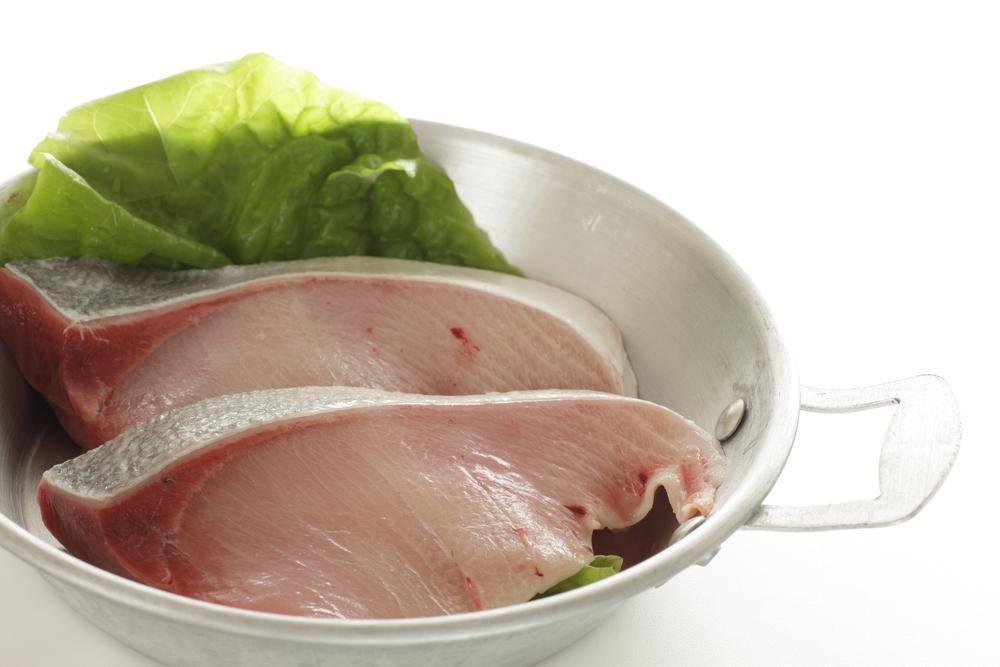

体全体がふっくらして張りのあるもので、エラが鮮紅色かどうか見極めて選びたいブリ。しかし、ほとんどが切り身か刺身用で売られているため、その鮮度をよく見てから購入しよう。

血合いが褐色になっていると古いので、鮮やかで赤いものがオススメ。身の中に混じった脂は白く濁って見えるため白い方が脂ののりがよいが、刺身としては時にくどく感じる場合もある。

血合いが褐色になっていると古いので、鮮やかで赤いものがオススメ。身の中に混じった脂は白く濁って見えるため白い方が脂ののりがよいが、刺身としては時にくどく感じる場合もある。

4. ブリの食べ方

旬の時季はブリのアラもスーパーなどでもよく見かけるので、ぜひ同じく旬を迎える大根と共に煮る「ブリ大根」を作ってみたい。

1. ブリのアラを手頃な大きさに切り、さっと湯通しし、冷水にとる。

2. 流水でぬめりや血合い、ウロコを取って、水気をきる。

3. 大根は半月切りにショウガは薄切りにカットする。

4. 鍋にブリを入れ、大根を入れ、ショウガも散らし水を入れる。

5. 強火で煮立てアクを取り、砂糖、みりんを入れ、落とし蓋をして煮る。

6. 醤油を回し入れ、煮汁が1/3程度になるまで1時間ほど煮詰めて完成。

1. ブリのアラを手頃な大きさに切り、さっと湯通しし、冷水にとる。

2. 流水でぬめりや血合い、ウロコを取って、水気をきる。

3. 大根は半月切りにショウガは薄切りにカットする。

4. 鍋にブリを入れ、大根を入れ、ショウガも散らし水を入れる。

5. 強火で煮立てアクを取り、砂糖、みりんを入れ、落とし蓋をして煮る。

6. 醤油を回し入れ、煮汁が1/3程度になるまで1時間ほど煮詰めて完成。

結論

寒くなると、脂がのった天然物のブリをアテに、熱燗を一杯...というお父さんも多いかと思う。最近では回遊進路を北に伸ばし、北海道でも揚がるようになっていると聞くブリ。海水温の上昇や乱獲で漁場が変わりゆく昨今、魚の旬も季節感も少しずつ変わっていこうとしている。