1. デコポンの特徴

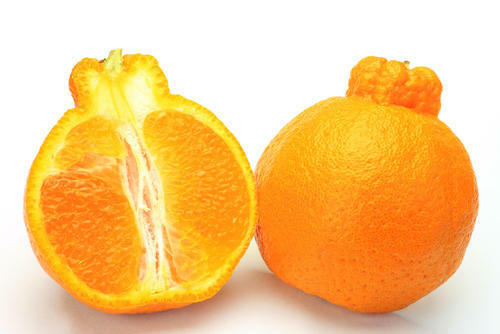

デコポンの最大の特徴は、こぶのように突き出た頭部だ。ユニークな見た目が親しみやすく人気を集めている。この「デコ」と呼ばれる部分は昼と夜の温度差によってできるもので、同じデコポンでもデコが大きいものもあれば全然出ていないものもある。果実は200~300gと大きめで丸い。果皮の表面はやや粗めで決してやわらかくはないが、意外とむきやすい。

果皮も果肉も橙色をしており、果肉はやわらかく果汁も多い。じょうのう膜が薄いため、袋ごと食べられる。果肉は甘く酸味が弱くマイルドで、非常に食べやすい柑橘である。

2. デコポンの誕生と由来

デコポンは、「清見タンゴール」と「中野3号ポンカン」の交配種である。長崎県の農林水産省果樹試験所で昭和47年に誕生した。本来の品種名は「不知火(しらぬい)」で、「デコポン」は平成になってから使用されるようになった登録商標だ。名前の由来は、コブのような上部(デコ)とポンカンの改良種であることはいうまでもない。いまでは想像できないが、誕生当初はこの個性的な見た目から失敗作扱いだったとか。ちなみにアメリカでもデコポン(不知火)は栽培・販売されており、アメリカでの名前は「スモー」。デコ部分が、力士の髷(まげ)に似ていることから名付けられたそうだ。

デコポンとして出荷される不知火は、糖度13度以上・クエン酸1.0以下など指定された「全国統一糖酸品質基準」をクリアしていなければならない。これが美味しさの理由だ。地域別に基準が設けられている柑橘はほかにもあるが、全国統一された基準が適用される柑橘はデコポンのみである。さらに、デコポンという商標も、日園連に加盟するJAのみが使用できる。つまり、厳しい基準をクリアしたものを決まった農家のみが出荷しているため、不知火の中でもデコポンを選べば外れなしと考えていいだろう。

3. デコポンの旬と入手方法

デコポンの旬は地域により若干異なるが、露地栽培のデコポンは2月頃から出回り始め、追熟し酸を抜くため食べごろの旬は3~4月頃だ。ハウス栽培のものは12月頃から出荷される。また4月になると、木になった状態で完熟させる「完熟デコポン」の出荷も始まる。ちなみに生産量全国1位の熊本では、3月1日がデコポンの初出荷の日とされている。生産地としては熊本県不知火地区をはじめ、愛媛県・和歌山県など西日本を中心に広がっている。

生産地での直売のほか、通販による産地直送便も数多く存在する。旬になれば全国のスーパーや青果店の店頭に並ぶため、入手は簡単だ。価格も1玉100~200円ほどで購入できるものが多く、旬の時期は気軽に何度も楽しめる。

4. デコポンの美味しい食べ方

デコポンを選ぶ際には、色が濃くヘタの部分には青みがあり、ずっしりと重いという点をチェックしよう。ちなみにデコの大きさは味に影響しない。デコポンという名前ではなく不知火として販売されているものは、デコポンに設けられた基準をクリアしていない可能性がある。美味しい不知火もたくさんあるが、デコポンとは別のものと考えて購入したほうがいいだろう。デコポンは涼しいうちは常温保存可能だが、4月以降など気温があがってきたら、傷みや乾燥を防ぐため、袋に包み冷蔵保存したほうがいい。

デコポンは、ミカンのように手で果皮をむいて袋ごと食べることができる。もしくはナイフで半分にカットしてから皮をむいても食べやすい。とても甘く食べごたえがあるので、そのまま食べるのが一番おすすめだが、ジュースやゼリー、シャーベットに加工してももちろん美味しい。じょうのう膜もはがれやすいので、一つずつむいてケーキやタルトなどのトッピングにするのもいいだろう。

結論

デコポン=不知火ではなく、不知火の中でも厳しい基準をクリアしたものだけがデコポンであることは、覚えておきたい。贈答品などにする際には役立つだろう。見た目の楽しさと味のよさから、大人からも子どもからも愛され続けていくこと間違いない。

この記事もcheck!