1. 金沢青かぶとは

金沢青かぶは、石川県の在来種のかぶで、加賀地方の郷土料理「かぶら寿司」の原料として使われる伝統野菜である。金沢青かぶは、病気に弱く連作ができない上に、同じ時期に種を植えても生育にバラつきが出るなど栽培に非常に手間がかかる品種である。そのため生産する農家が減少して市場に出回ることはほとんどない。現在では、白かぶを交配させて品種改良された「百万石青首かぶ」という品種が主に栽培されている。

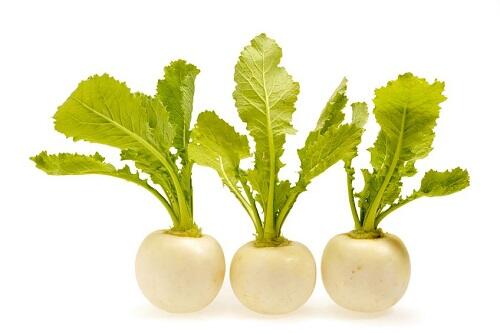

2. 金沢青かぶの特徴

金沢青かぶは、球形に近い偏円形をしており直径はおよそ10㎝、重さは500~600gとなる。栽培する時に地上に出た部分が日光に当たり緑色に着色するため、名前の通り皮の大部分は黄緑色をしており先端が白色になっている。葉柄は緑色をしており、葉には毛茸がほとんどない。肉質はやや堅めでややアクを感じるが甘みがあり、かぶら寿司にすると特有の香りと程よい歯ごたえが味わえるかぶである。

栽培されている地域は、石川県の野々市町富奥地区で、出荷される時期は11~12月である。

栽培されている地域は、石川県の野々市町富奥地区で、出荷される時期は11~12月である。

3. 金沢青かぶの美味しい食べ方

金沢青かぶを味わうには

金沢青かぶは、原種に近い在来品種のため、栽培に非常に手間がかかり、現在では生産農家が減少し市場に出回ることはほとんどない。地元以外で生のものを手に入れる機会は少なく、かぶら寿司にされたものを取り寄せて味わう以外に方法はないだろう。

加賀地方の郷土料理であるかぶら寿司は、厚めに切って塩漬けにした金沢青かぶに、同じく塩漬けにした鰤(ぶり)の切身をはさみ、さらに千切りしたニンジンなどと一緒に麹で漬け込み発酵させた「なれずし」である。加賀地方の冬を代表する味覚であり、正月には欠かせないものである。かぶら寿司の歴史は古く、江戸時代の宝歴7年頃に書かれたものに、年賀の客をもてなす料理として「なまこ、このわた、かぶら鮓(すし)」と残されている。

加賀地方の郷土料理であるかぶら寿司は、厚めに切って塩漬けにした金沢青かぶに、同じく塩漬けにした鰤(ぶり)の切身をはさみ、さらに千切りしたニンジンなどと一緒に麹で漬け込み発酵させた「なれずし」である。加賀地方の冬を代表する味覚であり、正月には欠かせないものである。かぶら寿司の歴史は古く、江戸時代の宝歴7年頃に書かれたものに、年賀の客をもてなす料理として「なまこ、このわた、かぶら鮓(すし)」と残されている。

金沢青かぶから品種改良された百万石青首かぶ

栽培に非常に手間がかかる金沢青かぶを、品種改良して1993年に登場したのが百万石青首かぶである。百万石青首かぶは、主にかぶら寿司用に栽培されている品種であるが、肉質がやわらかいことから水っぽく感じる人もいて、金沢青かぶだからこそ独特の味わいが出せると、契約農家に金沢青かぶを栽培してもらい、今もかぶら寿司に使い続けている漬物業者もある。

百万石青首かぶは、金沢青かぶに比べると肉質がやわらかく甘みが強いため、かぶら寿司以外にも漬け物として利用されることもある。金沢青かぶと違い、店頭に並ぶこともあるので購入する際には、青かぶの特徴である緑色が鮮やかで、皮に張りがあり傷などがないものを選ぶようにしよう。

百万石青首かぶは、金沢青かぶに比べると肉質がやわらかく甘みが強いため、かぶら寿司以外にも漬け物として利用されることもある。金沢青かぶと違い、店頭に並ぶこともあるので購入する際には、青かぶの特徴である緑色が鮮やかで、皮に張りがあり傷などがないものを選ぶようにしよう。

結論

加賀地方の郷土料理であるかぶら寿司に使われる在来種の金沢青かぶは、限られた地域で栽培され、栽培に非常に手間がかかるため市場で見かける機会はほぼないだろう。しかし、今も金沢青かぶにこだわってかぶら寿司を作っている業者もあるので、機会があればかぶら寿司で金沢青かぶを味わってみてはいかがだろうか。

この記事もCheck!