1. 大野紅かぶとは

北海道の南部にある函館平野は、山が多い渡島半島には珍しくなだらかな土地が広がり、気候が温暖なことから、江戸時代から稲作が行われてきた地域。いまも稲作や野菜の栽培など農業が盛んである。大野紅かぶは、函館平野に位置する亀田郡大野町(現在は北斗市)を中心に道南一帯で栽培されている赤かぶの品種で、江戸時代から栽培されていたといわれている。その始まりは関西の赤かぶの種が、北前船に乗って蝦夷地に行商にやってきた近江商人によって持ち込まれたとされており、滋賀県の地域野菜である「蛭口(ひるぐち)かぶ」や「万木(ゆるぎ)かぶ」などと同じ系列の品種である。

2. 大野紅かぶの特徴

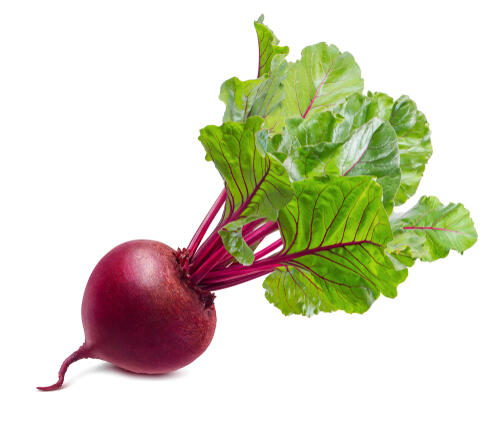

大野紅かぶは、濃紅色をした扁球形の赤かぶで葉柄も赤いのが特徴である。根の外皮は、上から下まですべて赤く、切ると中もほのかに赤く染まっている。直径は10㎝ほどで、きめ細やかな肉質で甘みに富み、特有の香りを持っている。8月下旬~9月に種が蒔かれ、11~12月に収穫の時期を迎える。

3. 大野紅かぶの選び方と美味しい食べ方

大野紅かぶの選び方

大野紅かぶは、代表的な赤かぶの品種として、複数の種苗会社から種が販売されており、全国的に知られているが、食生活の変化による需要の落ち込みもあり主な生産地である道南での作付けは減少している。そのため北海道の市場や直売所以外では見かける機会は少ないかもしれない。選ぶ際には下記の点に注目してほしい。

大野紅かぶは、葉の軸まで濃紅色なのが特徴であるため、根の皮と葉の軸ともに濃く色づいたものを選ぶようにしよう。葉がいきいきとしていて変色がなく、根の皮には張りとツヤがあるものは新鮮である。

大野紅かぶは、葉の軸まで濃紅色なのが特徴であるため、根の皮と葉の軸ともに濃く色づいたものを選ぶようにしよう。葉がいきいきとしていて変色がなく、根の皮には張りとツヤがあるものは新鮮である。

大野紅かぶの美味しい食べ方

大野紅かぶは、甘酢漬けやぬか漬けなど主に漬物として利用されることが多いかぶであるが、サラダや煮物にしても美味しく食べられる。しかし、その色合いを楽しむならやはり皮ごと使用した漬物がおすすめだ。

皮をむかずに洗ったら、いちょう切りにして軽く塩もみする。しんなりしてきたら、15分ほど塩抜きする。よく水分をしぼり、砂糖、酢、みりんを合わせた漬け汁に漬け込めば、甘酢漬けの完成だ。漬物全体がピンク色に染まり、見た目にも美味しくいただける。葉の部分も一緒に漬物にしてもいいし、お浸しにしても美味しい。

皮をむかずに洗ったら、いちょう切りにして軽く塩もみする。しんなりしてきたら、15分ほど塩抜きする。よく水分をしぼり、砂糖、酢、みりんを合わせた漬け汁に漬け込めば、甘酢漬けの完成だ。漬物全体がピンク色に染まり、見た目にも美味しくいただける。葉の部分も一緒に漬物にしてもいいし、お浸しにしても美味しい。

大野紅かぶの栄養素

大野紅かぶの紅色は、ポリフェノールの一種であるアントシアニンによるものだ。アントシアニンには抗酸化作用があるといわれ、体内の活性酸素の生成を抑える働きが期待される。ほかにも根の部分にはビタミンCやカリウム、葉の部分にはカロテンやビタミンB1、B2、カルシウムなどの栄養素が多く含まれている。

結論

北海道では、じゃがいもやかぼちゃ、トウモロコシなどさまざまな野菜が作られているためあまり目立つことはないが、道南一帯で栽培される大野紅かぶは、赤かぶを代表する品種として知られている。寒さに強く生育も比較的早いので家庭菜園でも育てることができる。自分で育てて漬物にして楽しんでみてはいかがだろうか。

この記事もCheck!